Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

СТЕН Я., см. в ст. «Малые голландцы» .

СТО?ЕЧНО-БА?ЛОЧНАЯ КОНСТРУ?КЦИЯ, простейшая архитектурная конструкция, состоящая из вертикальных опор (стен, столбов, колонн ) и опирающегося на них горизонтального перекрытия. Стоечно-балочная конструкция лежит в основе греческого храма – периптера , всех прямоугольных зданий (от изб до дворцов), перекрытых плоской или двускатной крышей.

СТО?НХЕНДЖ, комплекс мегалитов в Англии, близ Лондона, сооружённый в три этапа между 3500 и 1100 г. до н. э. Стонхендж I представлял собой кольцевой ров с двумя залами и, возможно, служил кладбищем. По кругу вдоль наружного вала расположены 56 маленьких погребальных «лунок». К северо-востоку от входа в «кольцо» стоял семиметровый так называемый Пяточный камень. При строительстве Стонхенджа II была проложена земляная аллея между Пяточным камнем и входом, возведены два кольца из 80 огромных каменных глыб голубоватого цвета. На заключительном этапе строительства камни заменили кольцевой колоннадой из 30 трилитов, каждый из которых состоял из двух вертикальных камней и опиравшуюся на них горизонтальную плиту. Внутри кольца была установлена подкова из пяти отдельно стоящих трилитов. В целом Стонхендж представляет собой сооружение из 82 пятитонных мегалитов, 30 каменных блоков весом по 25 т и 5 огромных трилитов, вес которых достигает 50 т. Сложенные каменные блоки образуют арки, точно ориентированные по сторонам света. Стонхендж демонстрирует обширные знания древних строителей в астрономии, математике, геологии и архитектуре. Назначение древнего сооружения до сих пор не установлено. Возможно, оно имело культовый характер.

Стонхендж. Мегалитический комплекс. Между 3500 и 1100 г. до н. э. Великобритания

СТУ?ПА(санскрит, основное значение – макушка, куча земли, камней; первоначально – сооружение на могиле царя или вождя), монументальное сооружение для хранения священных реликвий в буддийской архитектуре (ступа в Санчи, Индия, 3-2 вв. до н. э.). Ступы имели каноническую трёхчастную структуру: ступенчатое основание, массивный основной объём, венчающую часть. Встречаются полусферические (Индия, Шри-Ланка), квадратные ступенчатые (Шри-Ланка, Таиланд), башнеобразные (Вьетнам, Китай), колоколообразные (Бирма, Таиланд, Кампучия, Индонезия), бутылеобразные (Монголия, Китай) ступы. В Китае и Вьетнаме ступы называют пагодами .

Ступа в Санчи. 3-2 вв. до н. э.

СУДЕ?ЙКИНСергей Юрьевич (1882, Санкт-Петербург – 1946, Нью-Йорк), русский живописец, график, художник театра. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (1897-1909); В 1909 г. поступил в Петербургскую академию художеств , занимался в мастерской Д. Н. Кардовского. Один из организаторов художественного объединения « Голубая роза ». Член объединения « Мир искусства » (с 1910 г.). В 1911 г. стал одним из организаторов литературно-художественного кабаре «Бродячая собака», для которого создал настенную роспись. После Октябрьской революции (1917) уехал в Крым, в 1919 г. перебрался в Тифлис, в 1920 г. выехал в Париж, с 1922 г. жил и работал в Нью-Йорке.

Свой творческий путь начал в качестве театрального художника, оформив спектакли Частной оперы С. И. Мамонтова в театре Эрмитаж (кон. 1890-х гг.). В 1904 г. представил свои работы на выставке «Алая роза» в Саратове, многие участники которой впоследствии вошли в объединение «Голубая роза». Одновременно с занятиями станковой живописью увлёкся искусством иллюстрации, активно сотрудничал с журналами «Весы» (1904-09), «Аполлон», «Сатирикон», оформлял книги поэта-символиста М. А. Кузмина. В 1906 г. по приглашению С. П. Дягилева участвовал в выставке русских художников в Осеннем салоне в Париже.

Опираясь на традиции лубка , народной игрушки, вывески, Судейкин создал свой яркий, праздничный, балаганный фарсовый стиль, пленяющий не столько мастерством письма, сколько удивительной жизненной силой («Карусель», 1910; «Арлекинада», 1915; цикл «Масленичные герои», 1910-е гг.).

В том же стиле художник создал, находясь в эмиграции, декорации и костюмы для опер И. Ф. Стравинского «Петрушка» (1924), «Свадебка» (1929), «Соловей» (1925; все – для Метрополитен-опера).

СУРБАРА?Н(Zurbara?n) Франсиско (1598, Фуэнте-де-Кантос, Бадахос – 1664, Мадрид), испанский живописец. Учился в Севилье у П. де Вильянуэвы (с 1614 г.) и, возможно, у Ф. Пачеко. Жил и работал в Льеренье (Бадахос, 1617-28), с 1628 г. – в Севилье, где получил звание главного живописца города. В 1658 г. был приглашён к королевскому двору, заказы для которого выполнял в течение последнего десятилетия своей жизни. Испытал сильное влияние Д. Веласкеса и Х. Риберы . В поздние годы в его стиле произошли изменения в сторону мягкой барочной манеры Э. Мурильо .

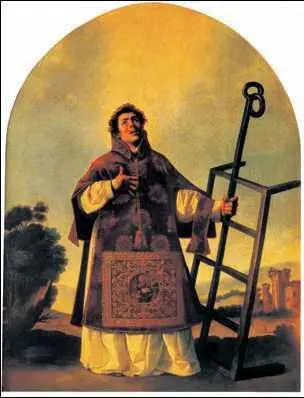

Сурбаран писал в основном святых и служителей церкви. Ранние произведения отмечены влиянием караваджизма (работы в капелле Св. Петра в соборе в Севилье, 1625). В период творческого расцвета (1630-40-е гг.) художник создавал простые по пространственному решению композиции, в которых святые представлены в рост, в светлых одеждах на тёмном фоне, в неподвижных позах, что сообщало их изображениям оттенок незыблемого величия. В образах своих современников, запечатлённых в портретах («Портрет доктора Саламанкского университета», ок. 1635 г.; «Портрет монаха Педро Мачадо», ок. 1633 г.), и в святых персонажах Сурбаран воплотил национальный испанский идеал благородства, истинной, непоказной веры, внутреннего горения духа под маской суровой сдержанности. В картине «Св. Лаврентий» (1636) лишь жаровня в руках святого напоминает о страшной кончине великомученика, изжаренного на раскалённой решётке. Фигура св. Лаврентия торжественно возвышается на фоне неба. Очень низкая линия горизонта, благодаря чему зритель благоговейно смотрит на величественную фигуру снизу вверх, как на памятник незыблемой вере. Широкие, жёсткие складки малиновых, затканных золотом одежд заключают тело святого словно в драгоценный футляр.

Ф. Сурбаран. «Отрочество Богоматери». 1658-60 гг. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Ф. Сурбаран. «Св. Лаврентий». 1636 г. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург

Ф. Сурбаран. «Натюрморт с четырьмя сосудами». 1633 г. Прадо. Мадрид

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: