Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-353-02798-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Горкин П. - Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) краткое содержание

Перед вами том «Искусство», в котором содержится около 1000 статей, посвящённых историческому развитию искусства. Энциклопедические статьи, созданные на основе современных научных данных, в доступной и увлекательной форме рассказывают о важнейших культурных эпохах (первобытность, Древний Египет, Древние Греция и Рим, Средневековье, Возрождение и др.); об основных видах и жанрах искусства, о неповторимых особенностях художественного языка – языка линий, красок и объёмов, на котором «говорят» со зрителем произведения архитектуры, скульптуры, живописи и графики, портретного, пейзажного, исторического, бытового и других жанров; о материалах и техниках, которые используют мастера искусства в своём творчестве.

Энциклопедия «Искусство». Часть 4. Р-Я (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В ранний период творчества интересовался Древней Русью («Гонец. Восста род на род», 1897; «Идолы», 1901-10, несколько повторений; «Заморские гости», 1901). Он воссоздаёт образы древних славян, их жизни и быта не только на основе изучения исторических, архитектурных и археологических памятников (для чего было предпринято путешествие по древним русским городам, 1903), но и на основе былин, сказок и легенд.

С сер. 1900-х гг. помимо древней славянской истории его привлекает эпоха каменного века («Каменный век», 1910; «Человек со скребком», 1905;), легенды Скандинавии («Бой», 1906; «Песнь о викинге», 1907; «Варяжское море», 1910), Индии («Давассари Абунту с птицами», 1906, «Мудрость Ману», 1916). Во всех работах художник даёт обобщённое представление о прекрасном, гармоничном мире, царстве добра и красоты. В этот период он переходит к работе темперой , что позволяет усилить декоративность, отказываясь от детализированности форм и насыщая цвета. Большую роль в его картинах играет пейзаж, в полном слиянии с которым существуют и древние творения рук человеческих, и сами люди.

В 1920-40е гг. основной темой творчества Рериха становится Восток. В 1923-28 гг. вместе с семьёй Рерих предпринимает большую научную экспедицию по Индии и Центральной Азии. Для изучения собранных материалов он основывает в долине Кулу, где поселяется в 1928 г., Гималайский институт научных исследований. С этих пор его жизнь и творческая деятельность связаны с Индией. Художник создаёт серию «Учителя Востока» («Тень Учителя», 1932), серию, посвящённую образам женщин («Матерь Мира»), природе, древним памятникам культуры и легендам Гималаев («Великий дух Гималаев», 1920-30; «Кришна», 1933; «Лхаса», 1942; «Огни на Ганге», 1945). На первый план в его искусстве выходят философские поиски, индивидуальный стиль в основном не претерпевает изменений.

В художественной культуре 20 в. Рерих остался мастером, воплотившим в искусстве и собственной жизни идеалы мира и гуманизма.

РЕШEТНИКОВФёдор Павлович (1906, село Сурско-Литовское Днепропетровской области – 1988, Москва), русский живописец и график. Сын иконописца. Учился во Вхутемасе , преобразованном в Московский художественный институт им. В. И. Сурикова (1929-34), у Д. С. Моора, С. В. Герасимова, пользовался советами Н. П. Крымова. Участвовал в полярных экспедициях на ледоколах «Сибиряков» (1932) и «Челюскин» (1933-34), во время которых исполнил шаржи и портреты полярников. В послевоенные годы прославился как мастер увлекательного живописного рассказа, окрашенного добрым юмором («Прибыл на каникулы», 1948; «Опять двойка», 1952). Работал также в качестве карикатуриста, исполняя портретные шаржи в графике и скульптуре.

РИБEРА(ribera) Хусепе де (1591, Хатива, Валенсия – 1652, Неаполь), испанский живописец; представитель караваджизма . По легенде, учился у Ф. Рибальты в Валенсии, однако этот факт документально не подтверждён. Предположительно в 1611 г. уехал в Парму, где написал картину «Св. Мартин на коне» (утрачена). В 1615 г. жил в Риме при церкви Санта-Мария дель Пополо, в 1616 г. переехал в Неаполь, где стал придворным живописцем испанских вице-королей.

Х. де Рибера. «Видение св. Бруно». 1643 г. Музей и Национальная галерея Каподимонте. Неаполь

Х. де Рибера. «Хромоножка». 1642 г. Лувр. Париж

В ранних произведениях Риберы (в том числе в офортах , 1620-е гг.) преобладают резкие контрасты света и тени, диагональные ракурсы , интерес к передаче фактуры тканей и человеческой кожи. Для творчества Риберы 1620-30-х гг. характерны драматические сцены мученичества, в которых подчёркивается победа веры над физическим страданием («Св. Себастьян и св. Ирина», 1628). К этому периоду относятся также полуфигурные изображения философов и святых, трактованных как народные типы («Архимед», 1630; «Св. Иероним»). С сер. 1630-х гг. Рибера, сохраняя суровый реализм образного строя, переходит к более уравновешенным решениям (отчасти под влиянием приехавшей в Неаполь художницы А. Джентилески и местных мастеров классицистического направления, возглавляемых М. Станционе). Светотень в его произведениях становится мягче, цветовая гамма насыщается золотистыми и серебристыми оттенками, художник переходит к т. н. светлой «венецианской» палитре, композиции приобретают большую монументальность, появляются картины на мифологические и исторические сюжеты. Возвышенной человечности полны евангельские и библейские композиции («Непорочное зачатие», 1635; «Троица», 1635-37; «Поклонение пастухов»). Проникновенная лиричность отличает его женские образы («Св. Инесса», 1641; «Обручение св. Екатерины», 1648). В конце жизни Рибера возвращается к «тёмной» караваджистской манере и пишет в основном отшельников, добровольно покинувших мир («Св. Павел Пустынник», «Св. Мария Египетская»; обе – 1651; «Св. Иероним», 1652).

Творчество Риберы ощутимо повлияло как на неаполитанских мастеров, так и на испанских караваджистов.

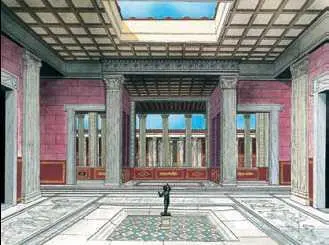

РИ?МСКИЙ ЖИЛOЙ ДОМ,жилище римлян, представленное несколькими типами: частный дом, городской или сельский; многоквартирный и многоэтажный городской дом (инсула); императорский дворец. Архитектурные формы, планировка, убранство римских домов менялись с течением времени, но основные принципы, восходящие к культуре этрусков, сохранялись веками. Главной (а долгое время и единственной) частью частного дома был атриум – обширное помещение, над центральной частью которого в потолке было прямоугольное отверстие (комплювий), а под ним бассейн (имплювий) для дождевой воды. Крышу атриума обычно поддерживали четыре колонны , стоявшие по углам бассейна. Перпендикулярные стенам перегородки или занавеси создавали подобие отдельных помещений для членов семьи. Позднее они превратились в самостоятельные комнаты, выходившие в атриум. Атриум был центром семейной жизни: здесь встречали гостей, отправляли религиозный культ (в атриуме находился домашний алтарь ). Атриум могла предварять прихожая. Рядом с ней порой размещали конюшни и торговые лавки. Жилые помещения выходили на улицу обычно глухими стенами, особенно в первом этаже: оконное стекло было редким и дорогим. К атриуму примыкали таблиний (кабинет хозяина дома) и алы (гостиные). Здесь хранились изображения предков и военные трофеи.

Атриум Дома Фавна. 2-1 вв. до н. э. Помпеи. Реконструкция

Со 2 в. до н. э. под влиянием греческого типа жилища в римских домах появился перистиль – внутренний дворик, окружённый открытыми галереями. Вход в дом, атриум, таблиний и перистиль располагались друг за другом на одной оси. В перистиле разбивался сад с цветами, редкими растениями, фонтанами, бассейнами с рыбками. Сюда выходили спальни и комнаты для дневного отдыха, столовые-триклинии. В триклинии стояли невысокие столы, подле которых, образуя букву «П», стояли три ложа – клинэ. На них возлежали пирующие, на каждом – по три человека. С четвёртой стороны подходили рабы, подававшие кушанья. В богатых домах рядом с перистилем могли быть залы для бесед, библиотека, где на специальных полках хранились свитки, картинная галерея, ванная комната. За перистилем шёл зал ойкос, большой и нарядный, в котором могли принимать гостей, а за ним – сад с беседками, гротами, фонтанами, клумбами и аллеями, скульптурами, затейливо стриженными деревцами и нимфеями . После военных походов в греческие земли и на Восток у римлян вошло в моду окружать себя красивыми изящные вещами и комфортом. В домах появились скульптуры, вазы из поделочного камня, дорогие ткани, мебель с богатой отделкой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: