Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Название:100 великих рекордов авиации и космонавтики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-1925-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - 100 великих рекордов авиации и космонавтики краткое содержание

Эта книга — о том, как человек, вопреки своей биологической природе, не давшей ему крыльев, в дерзновенных исканиях сумел подняться над землей. Легендарные воздухоплаватели древности и изобретатели аэростатов, герои, пытавшиеся на хрупком дирижабле достичь Северного полюса, первые пилоты, — без их подвига не было бы нынешнего триумфа авиации и космонавтики. Читатель узнает, как бесстрашные летчики-стратонавты еще до полета Юрия Гагарина вышли на границу с космосом, какие легенды окружают авиацию Третьего рейха и историю первых космонавтов, какими будут космические станции и корабли в уже наступающую эпоху межпланетных перелетов.

100 великих рекордов авиации и космонавтики - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Из зарубежных машин стоит упомянуть прежде всего С-17 Globmaster 3 фирмы McDonnel-Douglas. Правда, он предназначен для замены самолетов С-5, С-141 иС-130 фирмы Lockheed, которые используются в качестве военно-транспортных. Но в будущем, видимо, заложат и гражданский вариант.

Моноплан с высоким расположением крыла оснащен не турбовинтовыми, как обычно, а четырьмя турбореактивными двигателями. Хорошая механизация крыла, отличная энерговооруженность, возможность базироваться на грунтовых аэродромах — все это говорит, что самолет вполне способен выполнять возложенные на него задачи. Однако он вряд ли станет «хозяином глобуса» (так можно перевести его название). По словам самих зарубежных специалистов, в частности экспертов известного еженедельника Avation Week and Space Technology, еще далеко не все технические проблемы решены в ходе летных испытаний — машине требуется доводка.

В Европе же всеобщее внимание привлекает большегрузный AST (Airbus Super Transporter), который с марта 1995 года перевозит особо габаритные грузы. Он имеет взлетную массу 150 т, широкий фюзеляж с внутренним диаметром 7 м, три киля (основной и два вспомогательных) и транспортирует груз массой 42 т на расстояние до 2000 км.

Его характерная особенность — нижнее расположение крыла относительно фюзеляжа. Дело в том, что AST представляет собой не серийный грузовоз, а штучную переделку аэробуса А300–600R. Фюзеляж нарастили вверх, что и придало самолету некоторое сходство с китом или дельфином. Иными словами, аэробус попросту возит грузы «на спине», но, в отличие от «Мрии», здесь нагрузка прикрыта обтекателем.

Говорят, в начале будущего столетия американцы намерены превзойти показатели Ан-225, создав гигантский гидросамолет для сверхтяжелых и габаритных грузов. Однако проблемы гидроавиации требуют, наверное, отдельного разговора.

Создание 800-местного А-380 показало, что современные аэродинамические схемы близки уже к своему пределу. Поэтому специалисты ведущих авиационных держав мира вёдут поиск перспективных моделей сразу по нескольким направлениям.

Бесфюзеляжные или, говоря иначе, самолеты типа «летающее крыло», как говорит уже само их название, все грузы и пассажиров размещают в утолщенном дельтавидном крыле. Но лобовое сопротивление такой машины намного больше, чем традиционных. Значит, нужны двигатели повышенной мощности, с большим расходом топлива. Мало того, учитывая размеры крыла-салона, придется расширять взлетно-посадочные полосы.

У двухфюзеляжного самолета, естественно, вдвое больше полезной площади. Но в полете неизбежно возникнут значительные скручивающие нагрузки в той части крыла, которая находится между фюзеляжами.

Самолет с тонким круговым крылом, оказывающим минимальное сопротивление набегающему потоку воздуха, может иметь улучшенную аэродинамику, но возникает проблема стоек шасси, которые при такой конструкции должны быть в несколько раз выше обычных.

Наконец, в поисках оптимальных решений авиаинженеры разработали крыло, поворачивающееся относительно фюзеляжа. За счет этого при взлете можно получить необходимый угол атаки, а фюзеляж останется в горизонтальном положении. К подобному приему уже прибегали на некоторых боевых и экспериментальных аппаратах, но до гражданской авиации дело не дошло — слишком сложен и массивен стыковочный узел, нелегко надежно сочленить цельноповоротное крыло и цилиндрический фюзеляж.

Таковы общие соображения. Ну а как эти идеи реализуются в конкретных конструкциях? Рассмотрим хотя бы некоторые перспективные проекты.

Еще полвека назад авиаконструкторы пытались увеличивать грузоподъемность, объединяя два самолета общим крылом. Таковы были, к примеру, летающие «сиамские близнецы» Третьего рейха — Heinkel He.lllZ Zwilling.

Аналогичные проекты двухфюзеляжных транспортных самолетов были и у американцев — Boeing предлагал спарку В-747, a Lockheed — С-5А Galaxy.

За основу отечественного летающего катамарана инженеры ЭМЗ взяли пару стратегических бомбардировщиков ЗМ своего же завода. Оставалось соединить их общим центропланом — центральной секцией крыла, простиравшегося между фюзеляжами.

И вот тут конструкторы застряли. Оказалось, что исходное крыло ЗМ с предельно упрощенной механизацией, состоящей только из выдвижных однощелевых закрылков и посадочных щитков, тут мало пригодно.

Авиаконструкторы разработали несколько вариантов катамарана, отличавшихся как формой центроплана, так и степенью доработки основных несущих крыльев. Они получили красивые имена — «Витязь», «Гераклит» и т. д., но ни один из них так и не был доведен до стадии реализации. По ходу дела выяснилось, что проще поместить необходимую нагрузку прямо на спину модернизированному самолету ЗМ. Экономия в весе составляла 20–25 тонн, да и сама схема была хорошо отработана и не сулила неприятных сюрпризов. К тому же этот вариант требовал для переделки всего один самолет, а не два. В итоге на свет появился самолет «Атлант», который взвалил на себя основную тяжесть доставки частей комплекса «Энергия-Буран» на Байконур, совершив более 150 полетов.

Впрочем, и у «Атланта», и у «Мрии», возивших крупногабаритные грузы «на спине», был один общий недостаток. Груз требовал на аэродромах погрузки-выгрузки создания дорогих подъемных устройств. А в полете настолько ухудшал аэродинамические характеристики летательного аппарата, что пилотировать его было по силам лишь летчикам-асам, прошедшим специальный курс подготовки.

Поэтому конструкторы ЭМЗ под руководством заместителя главного конструктора Р. А. Измайлова все-таки надеялись создать самолет-грузовоз, который бы возил грузы если не «в животе», то есть в фюзеляже, то хотя бы на внешней подвеске, в специальном обтекаемом контейнере, плотно прижатом к «животу».

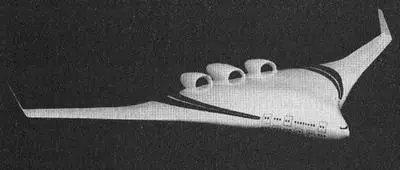

Именно такую схему должен был реализовать самолет М-52, проект которого и начали разрабатывать в ЭМЗ. И сразу же конструкторы столкнулись вот с какой проблемой. Чтобы обеспечить подфюзеляжную подвеску крупногабаритных грузов, стойки шасси необходимо сделать длинными, как ноги у цапли или вертолета-крана Ми-10. Однако чем длиннее стойки, тем меньше их прочность, а нагрузка у грузовоза предполагалась рекордная — порядка 450 т (или 1200 пассажиров), а общий взлетный вес — до 1000 т. И шасси могло бы не выдержать…

Попытки решить эту проблему оптимальным образом и определили внешний облик М-52. Высоко расположенный тонкий фюзеляж круглого сечения спереди имел огромную, оттянутую вниз бульбу. В ней помещалась кабина экипажа и передняя стойка шасси. Кроме того, эта «бульба» служила своеобразным обтекателем, прикрывавшим контейнер с грузом, что повышало аэродинамические характеристики летательного аппарата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: