В Телицин - Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия

- Название:Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛОКИД-ПРЕСС; РИПОЛ классик

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-320-00435-4, 5-7905-3722-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В Телицин - Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия краткое содержание

"Символы, знаки, эмблемы. Энциклопедия" — это редкое и уникальное издание, содержащее на своих страницах многоцветный мир символов и знаков, в котором удивительным образом переплелись прошлое и настоящее, реальное и мистическое, объективное и фантастическое. Богатый иллюстративный материал (черно-белые и цветные иллюстрации) помогут читателю получить максимально полное представление о загадочных, таинственных и многозначных явлениях и предметах.

Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Источ.: Борхес X. Л. Бестиарий: Книга вымышленных существ. М., 2000.

ДИАКРИТИЧЕСКИЕ ЗНАКИ(от греч. diakritikos — различительный) — лингвистический знак при букве, указывающий на то, что она читается иначе, чем без него. Ставится над буквой, ниже буквы или пересекая ее. Исключение составляет буква «i». В современном русском языке диакритическим знаком являются две точки над «е» — «ё». Знак «с» в чешском языке передает звук [ч]. В белорусском языке «у» передает «у» неслоговое. С древнейших времен в еврейском и арабском письме диакритические знаки использовались для обозначения гласных.

Наиболее распространенным диакритическим знаком является помещаемый над буквой acute accent — «`». Он был изобретен Аристофаном в III в. до н. э. для указания высокого тона и его изменений при чтении греческих стихов. Был перенесен во французское письмо при Людовике XIII вместе со значком, направленным в другую сторону grave «́». Использовался для обозначения различного произношения ряда гласных и дифференциации одинаково записанных слов. Acute применяется также в чешском, гальском, исландском, итальянском, польском, португальском, испанском и венгерском языках. В последней из названных письменных систем имеет наиболее широкое распространение. В итальянском знак используется для обозначения ударения в слогах, которые не находятся под ударением при правильном произношении. Иногда применяется в качестве знака ударения при написании стихов.

Другим изобретением Аристофана явился знак циркумфлекс — «^». Дословно переводится как «круговой пояс», но более известен как «маленькая шляпа».

Первоначально применялся у греков для обозначения поднятия и падения тона при декламации. С VI в. у французских печатников использовался для обозначения пропуска согласного. Высказанные в последнее время предложения по упразднению данного знака были отвергнуты. Циркумфлекс встречается также в португальском, румынском, турецком алфавитах.

При более свободной трактовке диакретических знаков к ним возможно отнести «карет» L. Он служит знаком вставки, и от него происходит общий знак пропуска. Впервые был апробирован в английском тексте 1710. Название «карет» пришло из латинского языка и дословно переводится как «здесь отсутствие».

Перевернутый циркумфлекс «ˇ» получил распространение в чешском письме; его другие названия «клиновый знак» или «хачек». Авторство знака принадлежит Яну Гусу, внедрившему его в 1410.

Другой популярный диакритический знак — цедил «ç». Происходит от испанского слова zedilla, — «маленькое г». Заслуга его введения во французский алфавит принадлежит печатнику Жоффрею Тори. Так, в слове façde знак указывает, что «с» обозначает не [К], a [s].

Диаересисом называется диакритический знак, состоящий из двух точек, помещаемых над буквой, — «¨». Название произошло от греческого слова «разделение». Первоначально знак указывал, что звук должен быть произнесен дважды. Якоб Гримм дал знаку название «умлаут», закрепившееся за ним в немецком языке. В венгерском письме диаересис применяется для обозначения долготы звуков «о» и «и».

В латинской письменной системе зародился диакритический знак тильда «~», что переводился как «знак вверху». Использовался в Средние века в тех случаях, когда вместо двух согласных писалась одна буква. Испанская тильда служила обозначением звука [n]. В Португалии — звуков [а] и [о]. Зачастую тильда используется в словарных статьях с целью замены слова или группы слов.

В европейских алфавитах встречаются другие диакритические знаки: «бреве» — полукруг вверху, «макрон» — черточка вверху, крюк — «цедила» в конце буквы, «боле» — вертикальная черточка вверху, «солидус» или «виргуле» — перечеркивающая диагональная полоса.

Источ.: Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997.

ДИСКОС— золотое, серебряное или стеклянное блюдо, на которое во время литургии в Православной церкви возлагается часть главной просфоры, которая, согласно вероучению, символизируя святого агнца, пресуществляется в тело Христово при таинстве евхаристии, и частицы из других просфор, вынутые в честь Богоматери, пророков и апостолов, а также в память живых об умерших. Дискос одновременно символизирует ясли, где родился Христос, и гроб, в который было положено его тело после снятия с креста.

На древнейших дискосах изображался крест, Распятие или лик Христа. Наиболее же распространено было изображение святого агнца — жертвенный Младенец в чаше и ангелы с опахалами по сторонам. Иногда фигуры ангелов отсутствовали, а на дискосе XV в. из Оружейной палаты Московского Кремля Младенец изображен без чаши; ее заменяет сам дискос. В XVII в. на Руси и на Балканах встречаются дискосы, по форме напоминающие звезды, а у более поздних дискосов появился поддон.

Источ.: Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь, М., 1997.

ДОГОВОР С ДЬЯВОЛОМ(конкордат с Сатаной).

Как юридическим аспектом крещения являлся договор с Богом, так и колдовская инициация подразумевала подписание конкордата с Сатаной. Дифференциация на «черных» и «белых ведьм» неприемлема для христианской демонологии, поскольку любая форма ведьмовства апеллирует к субстанциональному Злу, так как требует подписания соглашения с дьяволом. Договоры с дьяволом не были следствием патологического воображения организаторов «охоты на ведьм». Прецеденты таких соглашений известны медиевистам. На Руси лица, предающие душу дьяволу, скрепляли текст договора кровью и бросали в омут. Конкордат с Сатаной предполагало самозванство, ибо нельзя было отречься от крестного имени, не прибегнув к содействию преисподней. Не случайно за самозванцами закрепилась слава чародеев.

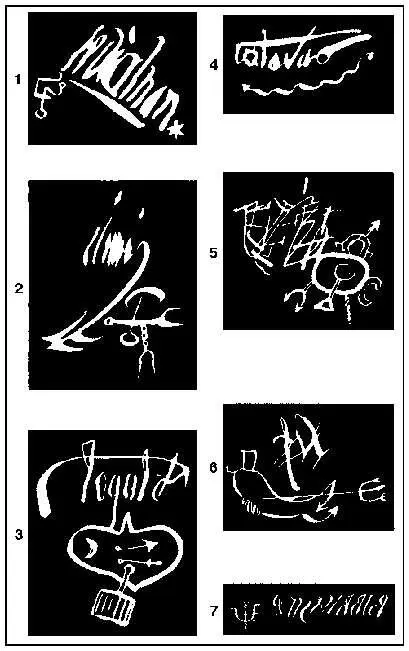

Знаки дьявольской силы:1. Левиафан; 2. Элим; 3. Астарот; 4. Люцифер; 5. Баалзебуб, или Вельзевул; 6. Сатана; 7. Баалбарит

На инквизиционных процессах ведьм обвиняли не за то, причинили ли они вред людям, а за само общение с дьяволом. Даже если ведьма не причиняла вреда, а приносила пользу, она осуждалась, в силу того что отвергала Бога и признавала законы его врага.

При широкой трактовке, которой придерживались Ориген и Блаженный Августин, любые заговоры, предсказания, гадания, литуры не обходились без договора с дьяволом «Все суеверия, — заявлял Августин, — вырастают из гнусного соглашения людей и демонов, безнравственного договора о предательской дружбе, который следует отвергнуть по сути». Договор с дьяволом описывал впоследствии Фома Аквинский. Официально теория о том, что любое колдовство включает в себя договор с дьяволом, была утверждена в 1398 Парижским университетом. Легенды о продаже «души дьяволу» были весьма популярной темой средневекового народного фольклора. Широкое распространение имел старинный рассказ о соглашении между Теофилусом и дьяволом, подписанном кровью. Сюжет о договоре с дьяволом был обессмертен благодаря легенде о Фаусте.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: