Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Название:Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Станислав Зигуненко - Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание краткое содержание

Перед вами — иллюстрированная научно-популярная книга об истории, настоящем и будущем авиации и воздухоплавания, рассчитанная прежде всего на средний школьный возраст. Она не только в занимательной форме рассказывает об основных этапах развития аэростатов и дирижаблей, самолетов, планеров, вертолетов и других летательных аппаратов, но и содержит предметно-именной указатель, позволяющий быстро отыскать необходимую информацию.

Рекомендуется для учащихся средних школ, лицеев и гимназий.

Я познаю мир. Авиация и воздухоплавание - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Впрочем, идея не забыта и сегодня. Время от времени в зарубежной печати проскальзывают сообщения о новых попытках создания аппаратов, которым бы в одинаковой степени были подвластны и водная, и воздушная стихии. Например, в 80-е годы инженер-электрик из США Д. Рэйд, увлеченный авиа- и судомоделист, решил соединить достоинства многих аппаратов в одной машине— «трифибии».

Вначале изобретатель построил опытный образец — «Коммандер». Он был зарегистрирован как летающая подводная лодка. У сигарообразного аппарата — дельтовидное крыло. В воздух машину поднимал двигатель внутреннего сгорания мощностью 65 л. с. Под водой же включается электромотор, который и двигал ее в глубине. Пилот с аквалангом сидел в открытой кабине. Аппарат развивал в воздухе скорость 100 км/ч и в воде — 4 узла.

Машина прошла испытания и доказала свою перспективность. На ее базе, выполняя заказ Пентагона, изобретатель построил более совершенный, реактивный аппарат «Аэрошип». Действовать он должен был так. Выпустив лыжи-шасси, двухместная амфибия садилась на воду. С пульта управления пилот закрывал воздухозаборники и выхлопное отверстие турбореактивного двигателя задвижками. При этом одновременно открывались водозаборники и выходное сопло водомета. Включался насос, заполнявший балластные цистерны в носу и на корме, после чего аппарат погружался. Оставалось убрать лыжи, пустить электромотор и поднять перископ.

Чтобы всплыть, все операции повторялись в обратном порядке.

Топливные баки располагались в крыле. Рули направления и глубины одновременно служили и элеронами. Балласт вытеснялся сжатым воздухом, запасаемым в баллонах.

В августе 1963 года на глазах у тысяч посетителей Нью-Йоркской промышленной выставки Рэйд продемонстрировал свое детище, после чего таинственно исчез. О его дальнейших работах в открытой печати больше ничего не сообщалось. Ходили, впрочем, слухи, что изобретатель работает еще над одним — куда более совершенным — летательным аппаратом, сочетавшим в себе достоинства сверхзвукового истребителя и атомной субмарины. Но насколько верны эти сообщения?..

Пришла пора изобретать аэродром

Едва ли не каждый день взлетают в небо самолеты новых марок. Аэропорты же будто застыли во времени: базовый проект несколько десятилетий остается неизменным — здание аэровокзала, башня административно-диспетчерских служб, взлетно-посадочная полоса с рулежными дорожками... Однако и здесь, похоже, последнее время наметились кое-какие перемены.

Из катапульты — хоть на луну

Как ускорить взлет самолета, сэкономить десятки, а то и сотни метров разбега по полосе? Над этим вопросом конструкторы стали задумываться еще в начале века, когда попытались устроить аэродром на палубе корабля. Да и на суше ускорители взлета тоже не помешали бы...

И инженеры обратили свои взоры к катапульте. Сама по себе катапульта — устройство весьма старинное: его использовали еще древние греки и римляне. Так они называли метательные машины, бросавшие на сотни метров тяжелые камни при осаде городов-крепостей.

Авиационные инженеры усовершенствовали эту машину, приспособили для своих нужд. И в настоящее время катапульт развелось изрядное количество. Только уж, конечно, сегодня никто не использует в них упругую силу тетивы, свитой из бычьих жил. По принципу использования энергии нынешние катапульты подразделяются на пороховые, гидравлические, пневматические, паровые, электромагнитные...

Наибольшее распространение имеют паровые катапульты. Каждая из них состоит из двух цилиндров с поршнями, жестко соединенными с челноком, выступающим над палубой. Длина цилиндра достигает 70—90 м. После открытия стартового клапана в цилиндры поступает пар высокого давления. Он срывает кольцо задержника и начинает резко двигаться по каналу, увлекая за собой летательный аппарат с помощью буксировочного троса, прикрепленного к челноку. В конце пути челнок останавливается тормозным устройством, буксировочный трос отделяется от самолета, и тот взлетает, поскольку к концу разгона его скорость может достигать 250 км/ч и более.

Кроме самолетов таким же образом можно разгонять и иные летательные аппараты, например крылатые ракеты, беспилотные разведчики и т. д.

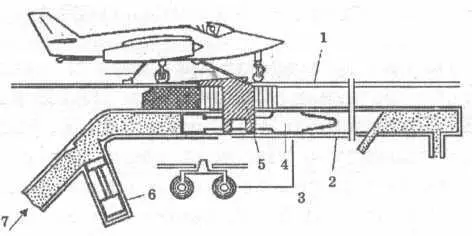

Стометровка для магнита

По-своему решают проблему отечественные изобретатели. Сотрудники ЦАГИ имени Н.Е. Жуковского, НТК имени А.М. Микояна и Института высоких температур РАН предлагают перевести работу аэропорта на иные рельсы. В буквальном смысле слова. Вспомним: сегодня железнодорожники всерьез говорят об использовании на вверенном им транспорте электромагнитной подвески. В ее основу положена идея левитации — «подвешивания» подвижного объекта над полотном дороги, когда и объект и дорога суть магниты, одноименными полюсами повернутые навстречу друг другу, в модернизированном варианте эту идею намереваются внедрить на аэродроме. Для разгона и посадки летательных аппаратов предлагается тележка на электромагнитной подушке. «Впрягут» в нее линейный электродвигатель, он же, только уже в режиме генератора, будет тормозить приземлившийся лайнер.

Обкатывают идею на нескольких моделях. Одна — лабораторная — позволила уточнить расчетные режимы левитации при разгоне и торможении, а также отработать систему, позволяющую без промаха опускаться точно на транспортную тележку. (В этом случае собственное шасси летательному аппарату не нужно, что заметно уменьшает взлетный вес и соответственно расход топлива.) Другая модель работает на полигоне. На специальной дорожке-стометровке отрабатываются отдельные узлы прототипа новой аэродромной системы.

Катимся по желобу

Проект Дж. Стари из штата Коннектикут на редкость прост, но весьма оригинален. Для разгона и торможения самолетов изобретатель предлагает использовать помимо тяги двигателей еще и силу тяжести.

Согласно его замыслу авиалайнеры должны стартовать с крыши 20-этажного здания аэровокзала и разгоняться по наклонной полосе: будто санки с горки. Разумеется, в таком случае летательный аппарат наберет скорость быстрее, чем при горизонтальном старте, и оторвется от взлетной дорожки, пробежав меньшее расстояние. Посадка же производится в обратном направлении— «в горку».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: