Вячеслав Маркин - Я познаю мир. Великие путешествия

- Название:Я познаю мир. Великие путешествия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АСТ

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-237-00691-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Маркин - Я познаю мир. Великие путешествия краткое содержание

Великие путешествия» — очередная книга многотомной популярной энциклопедии «Я познаю мир».

Это увлекательный рассказ о том, как люди исследовали нашу планету.

Прочитав книгу, вы узнаете как постепенно, шаг за шагом, открывались и наносились на карту новые континенты, острова, горы, реки, моря...

Книга расширяет кругозор юного читателя, помогает лучше усваивать школьную программу.

Я познаю мир. Великие путешествия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Шел 1857-й год. Русские войска медленно продвигались в глубь среднеазиатских просторов.

Человек, по натуре чуждый всему военному, до самозабвения отдавшийся науке, он часто невольно оказывался действующим лицом в рискованных военных операциях. Прикомандированный к отряду генерала Черняева, Северцов стремится проникнуть в Центральный Тянь-Шань, грандиознейшую горную страну, только края которой коснулся Семенов-Тян-Шанский. Идти с передовым военным отрядом — единственная возможность попасть в Тянь-Шань, и Северцов выполняет обязанности начальника штаба, делает топографическую съемку, водит отряд на штурм крепости. Однажды он взял на себя даже роль парламентера, после того как двух первых жестоко казнил кашгарский властелин...

Результатом этого похода Н. Северцова явились первые страницы книги «Путешествия по Туркестанскому краю и исследование горной страны Тянь-Шань», которая вышла в свет в 1873 году. Впервые были детально описаны гигантские горные хребты Тянь-Шаня, широкие впадины и долины, разделяющие их, высокогорные озера Иссык-Куль и Чатыркуль, реки Чу, Нарын... Северцов первым из ученых проник на высокогорное плоскогорье Тянь-Шаньских сыртов, к истокам великой среднеазиатской реки Сырьдарьи. А потом он отправился в места, которые после легендарного Марко Поло не посещались еще никем из европейцев. Северцов проник в самое сердце Памира, к озерам Каракуль и Ранкуль, в долину Муксу, в высокогорную пустыню Восточного Памира.

«Орографический очерк Памирской горной системы» — последняя книга ученого. В ней подытожена колоссальная работа, выполненная почти одним Северцовым. У него было только три помощника — геодезист, ботаник и лаборант-препаратор. Этими небольшими силами была исследована огромная территория. Гербарий, собранный в Фергане и на Памире, содержал около тысячи видов. До этой экспедиции наука знала только десять видов животных, обитавших в Фергано-Памирском районе; после экспедиции их число увеличилось в семь раз.

Из совершенно неизвестной страны Памир сделался одним из наиболее исследованных районов Средней Азии.

Памятник ему — ледник

Алексей Павлович Федченко родился в семье сибирского золотопромышленника. Еще в детстве увлекался природой, коллекционировал насекомых и растения, а обучаясь в Московском университете собрал гербарий растительности окрестностей Москвы, оказавшийся наиболее полным в то время. В 1863 году студент совершил свое первое научное путешествие: вместе с братом ездил на соляные озера Эльтон и Баскунчак и возвратился с коллекцией насекомых.

Больше всего его интересовала энтомология, но когда Туркестанский генерал-губернатор Кауфман обратился к ученым с просьбой организовать исследования только что присоединенных к России территорий, ему предложили Алексея Федченко, которому тогда, в 1868 году, только что исполнилось 23 года...

Вместе с женой-ботаником и присоединившимся к ним по дороге препаратором, Федченко отправился в далекое путешествие через Оренбург, Орск, приаральские пески и за 53 дня небольшой отряд добрался до Ташкента. Была середина зимы, но работа уже шла — организованы метеорологические наблюдения в Самарканде, а весной приступили к полевым работам в Зеравшанской долине.

Весной 1870 года Ольга и Алексей снова в Туркестане. На этот раз в верховьях реки Зеравшан, в окрестностях озера Искандер-Куль. К концу лета вся долина Зеравшана была нанесена на карту, которая стала основой последующего картирования горной системы. Получены также первые сведения о геологическом строении региона, дано достоверное описание рек и геоморфологии. Именно Федченко дал названия горным хребтам на водоразделе двух великих рек Сырдарьи и Амударьи, сохранившиеся и по сей день — Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский.

Весной 1871 года — путешествие в пустыню Кызылкум. За месяц пройдено в песках более 700 верст, собраны коллекции животных, ископаемых, гербарий пустынной флоры, получены сведения о дорогах и колодцах, развалинах древних городов и следах оросительных систем в бассейне Сырдарьи. Все пространство положено на карту.

Этот поход — своеобразная «разминка» перед большой экспедицией в Кокандское ханство, еще сохранявшее независимость. Совсем недавно сюда не мог проникнуть ни один европеец. Федченко же пришел в Ко-канд открыто, и кокандский хан снабдил его своим «высочайшим приказом», в котором говорилось:

«...шесть человек русских, с одной женщиной и семью служителями идут видеть гористые страны, посему повелеваю, чтобы в каждом округе и в каждом месте их принимали как гостей, чтобы никто из кочевников их не трогал и чтобы упомянутые русские совершили свое путешествие весело и спокойно...»

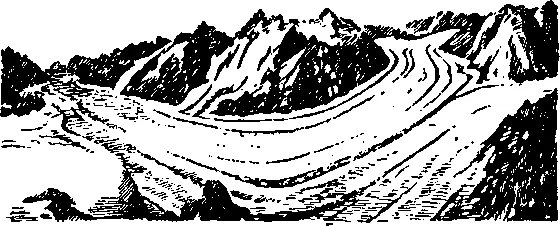

Долина реки Исфара в Алайском хребте привела к леднику, которому Федченко дает имя своего учителя Шуровского. Он первым из европейцев посещает цветущую долину реки Сох. В конце июля отряд русских пришел в верховья Амударьи, а затем в широкую Алайскую долину, огражденную с юга высокой стеной белых от снега гор. Федченко определяет среднюю высоту гор и наивысшую из них называет пиком генерала Кауфмана (потом она стала пиком Ленина). Подчинившись требованию сопровождавшего экспедицию киргизского начальника, Федченко вынужден повернуть назад, находясь у самых ворот Памира. Но он надеется вернуться и продолжить исследование...

Ученый решает тщательно подготовиться к этой экспедиции, которой предстоит работать среди ледников. А для этого Федченко отправляется в Швейцарию, в Альпы. Там, в горном селении Шамуни, где в наши дни часто собираются на симпозиумы и семинары гляциологи из разных стран мира, на местном кладбище, над одной из могил, высится глыба необработанного гранита. На нее поставлен куб из черного мрамора с фотографией Алексея Федченко, русского ученого, погибшего 2 сентября 1873 года на склоне Монблана.

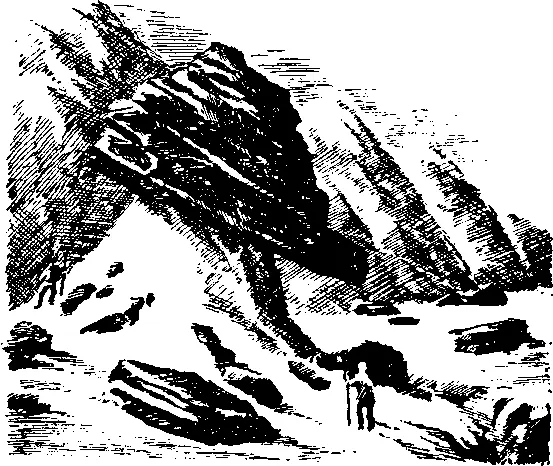

...Вместе со швейцарскими коллегами он исследовал Гринденвальдский ледник, пройдя по нему в долину Роны. А в последние дни августа занимался геологией в предгорьях, поднимаясь все выше к ледникам Монблана, объединенным под названием Ледяное море. Он пешком пришел в Шамуни и оттуда направился на ледник в сопровождении двух случайно взятых проводников, по существу, не знавших гор.

...Внезапный снегопад, сильнейший ветер и холод заставили путников остановиться. Федченко почувствовал себя плохо: он не мог идти вниз. Проводники пытались его нести, но вскоре выбились из сил и, просидев около замерзающего пять часов, ушли, оставив его на снегу в двух часах хода от альпийской гостиницы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: