Жан К Кассу - Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура

- Название:Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02668—0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан К Кассу - Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура краткое содержание

Впервые переведенная на русский язык «Энциклопедия символизма» — своеобразный путеводитель по сложной и противоречивой эпохе, получившей название «эпоха символизма». Живопись и литература, скульптура и музыка конца XIX — начала XX века представлены знаменитыми и малоизвестными именами тех, чьи жизнь и творчество связаны с культурой переходной эпохи, самые крупные достижения которой — неотъемлемая часть искусства XX века.

В книге более 300 иллюстраций.

Перевод с французского Н. В. Кисловой, Н. Т. Пахсарьян

Научный редактор и автор послесловия В. М. Толмачёв

Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Два произведения, проливающие свет на внутреннюю тревогу и ностальгические чувства Гогена, могут быть названы ключевыми. Одно из них, написанное в 1897 г., — «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» — его живописное завещание, последнее творение, над которым он работает, как одержимый, желая закончить его, прежде чем умереть (в начале 1898 г. он делает попытку отравиться). «Перед смертью, — признается он, — я хотел написать большое полотно: оно было у меня в голове, и целый месяц я день и ночь работал, охваченный какой-то небывалой лихорадкой». Это завершение многолетних поисков. «Здесь подведен итог всем его мыслям, чувствам, тревогам, — говорит Жорж Будай. — Это и великий вопрос, вечно остающийся без ответа, и вместе с тем философия жизни». Вытянутое в длину полотно необычных размеров (4,5 м. на 1,7 м. в высоту) представляет собой не оставляющее иллюзий размышление о судьбах человечества. Гоген восстает против своей эпохи и одновременно против нашей греко-латинской цивилизации в целом, против рационализма. Он хотел бы превратиться в варвара, «доброго дикаря», столь милого сердцу Руссо, и это его возвращение к первобытной жизни предвосхитило свойственное многим разочарование в индустриальной цивилизации, которая во времена Гогена лишь зарождалась.

Другое полотно, «Бретонская деревня под снегом», было обнаружено Виктором Сегаленом на мольберте в хижине Гогена после его смерти. Пришли к выводу, будто под влиянием ностальгии художник в конце жизни ощутил потребность воспроизвести европейский пейзаж. Однако Жермен Базен по-другому объясняет этот факт: по его словам, «никогда Гоген не писал иначе, как с натуры. Но в картине много аналогий с другими вещами, написанными в Бретани после возвращения с Таити, в ноябре — декабре 1894 года, когда было несколько обильных снегопадов… Вероятно, в Атуоне Гоген вернулся к давней работе: в самом деле, на небе видны мазки серо-голубого и розового — красок с гогеновской палитры Маркизских островов».

У Гогена радикально меняется тематика живописи. Перестав описывать внешний мир, она обращается к внутреннему миру художника. В нескольких лапидарных фразах Гоген резюмирует свое учение: «Вы распознаете по почерку человека откровенного или лжеца; почему же… линии и краски не могут дать нам представление о характере художника — по степени его величия?.. Прямая линия говорит о бесконечности, кривая ограничивает творение». Воображение вступает в свои права; уроки Сезанна, как и пример Эмиля Бернара, подтверждают верность нового пути, им выбранного. Словно бы не удовлетворяясь видимой реальностью, Гоген обращается к сакральной тематике. Чуткий к тайне иного мира, на Таити он придает маорийскую трактовку христианской иконографии. Полотно «Ноа-Ноа» навеяно таитянскими верованиями.

Мы могли бы заключить, вслед за Рене Юигом: «Немногие, как Гоген, освободясь от своего времени, отважились на рискованный, но необходимый отход назад и сумели, подобно ему, предвосхитить будущее: он увел живопись от имитации видимого мира, вернув ей истинную ее природу… и тем самым подготовил почву для ряда течений в искусстве, от кубизма до абстракции; отказавшись от описательности и придав живописи внутреннюю выразительность, позволяющую приоткрыть тайны души… он способствовал развитию экспрессивности в целом спектре художественных направлений — от фовизма и экспрессионизма до сюрреализма, попытавшегося перейти грань бессознательного».

П. ГОГЕН. Деревня под снегом. 1894

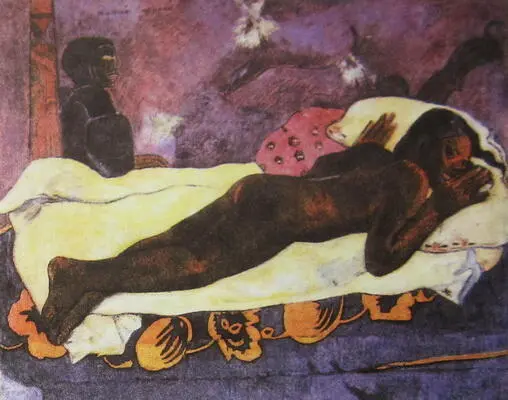

П. ГОГЕН. Manao tupapau («Дух мертвых не дремлет»). 1892

П. ГОГЕН. Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем? 1897

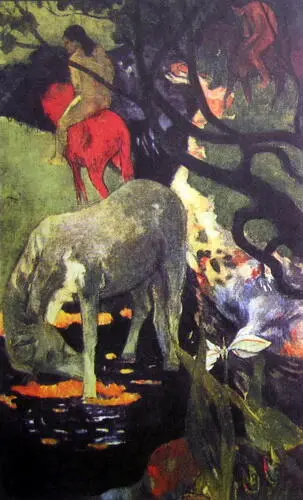

П. ГОГЕН. Белая лошадь. 1898

С. Morice: Paul Gauguin, Paris 1919 — J. Rewald: Paul Gauguin, Paris, Londres et Toronto 1938 — E. Bernard: Souvenirs inédits sur l’artisle Paul Gauguin et ses compagnons, Lorient 1941 — M. Mahngue: Gauguin, le peintre et son oeuvre, Paris 1948 — J. Leymarie: Gauguin, Lausanne 1950 — B. Dorival: Paul Gauguin, Paris 1954 — G. Wildenstein: Gauguin, sa vie, son oeuvre, Paris 1958 — R. Huyghe: Gauguin, Paris 1959 — G. Boudaille: Gauguin, Paris 1963 — W. Jaworska: Gauguin et l’école de Pont-Aven, Neuchâtel 1972.

ГРАССЕ Эжен(Лозанна, 1841 — Со, 1917). Швейцарец, натурализовавшийся француз, Грассе вначале изучал архитектуру под руководством Виолле-ле-Дюка, затем посвятил себя в основном графике. Однако он с редкостной виртуозностью работает и в других областях (витраж, мебель, ткани, обои, типографика). Он увлекается японской гравюрой, в то время очень модной. Укиё-э оказывает определяющее влияние на его стиль; переплетение арабесок появляется в нем, начиная с иллюстраций к «Легенде о братьях Эмон»(1883). В 1892 г. Грассе участвует в салоне «Роза + Крест» и выставляется в Брюсселе, в ассоциации «Свободная эстетика». Преподаватель Школы рисунка в Париже, в своем поклонении природе он близок к Галле и в 1897 г. публикует работу «Растения и их применение в орнаменте», где растение трактуется как основной элемент декора Ар нуво. В его витражах женщина и цветок — непременные источники вдохновения. Он все более последовательно специализируется в области типографики, плаката, книжной иллюстрации; рисует обложки и эмблемы. «Как и Гимару, ван де Велде и многим другим, приверженность Ар нуво не мешала Грассе считать себя функционалистом, — пишет Бернар Шампиньёль. — В противоположность англичанам, проповедникам ремесла, он ясно видит, что промышленность постепенно захватывает власть над миром и что, сознавая себя художником, мастер декоративного искусства все же должен работать в союзе с нею».

Э. ГРАССЕ. Весна. Витраж. 1884

С. Lemonnier, G. Kahn, С. Saunier: Eugène Grasset et son oeuvre, Editions de La Plume, Paris 1905.

ГРУ Анри де(Брюссель, 1867 — Марсель, 1930). Живописец, скульптор и мастер литографии, он выставляется в «Эссор», затем — вместе с Группой XX, основанной в Брюсселе Октавом Маусом. С первых же шагов в искусстве он приобретает горячих поклонников и столь же пристрастных критиков его творчества, бурные дискуссии способствуют росту его популярности. В 1888 г. он пишет картину «Поругание Христа», вызвавшую, с одной стороны, громкий успех, с другой резкие нападки. Выставленное в Брюсселе, это полотно в 1892 г. показано и в Париже, где с восхищением воспринято многими художниками и писателями. Де Гру считают одним из художников, наиболее выразительно воплотивших трагизм своей эпохи. За аллегорическими, религиозными и историческими картинами следует вдохновенная летопись войны 1914–1918 гг.: и в больших полотнах, и в красочных пастелях представлены жуткие видения: разбой, пожары, исход беженцев, нагромождение мертвецов и скелетов. Де Гру печатает многочисленные серии литографий, делает иллюстрации к «Тайной книге Пеладана», создает скульптурные портреты Бодлера и Вагнера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: