Жан К Кассу - Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура

- Название:Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Республика

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5—250—02668—0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан К Кассу - Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура краткое содержание

Впервые переведенная на русский язык «Энциклопедия символизма» — своеобразный путеводитель по сложной и противоречивой эпохе, получившей название «эпоха символизма». Живопись и литература, скульптура и музыка конца XIX — начала XX века представлены знаменитыми и малоизвестными именами тех, чьи жизнь и творчество связаны с культурой переходной эпохи, самые крупные достижения которой — неотъемлемая часть искусства XX века.

В книге более 300 иллюстраций.

Перевод с французского Н. В. Кисловой, Н. Т. Пахсарьян

Научный редактор и автор послесловия В. М. Толмачёв

Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Камиль Моклер утверждал, что символизм «не способен, по самим своим принципам, проявить себя в театре». Вот почему, конечно, он оказался в незавидном положении. Малларме относится к фигуре актера как нежелательной, Метерлинк полагает, что «в постановку мастерски сделанной вещи человеком привносится много случайного, что антиномично», так как «символ никогда не выносит активного человеческого присутствия». В то же время он делает заключение, что тот театр, который должен был быть ограничен пространством книги, обязан быть сыгран. Мечтают о тайнах, тогда как театр — публичен. Значит, нужно пойти на хитрость и, к примеру, представить себе предложенное Шюре распределение полномочий: народный театр «идет в народ, пробуждает в его спящей душе самые возвышенные порывы и самое глубокое поэтическое чувство»; городской театр (театр Ибсена, Толстого, Гауптмана) изучает современную реальность с помощью проницательного взгляда, точных наблюдений и искреннего сострадания; театр грезы, или театр Души, предназначен для элиты, он «вызывает воспоминание о высшем типе человека, которое отражено в зеркале истории, легенды и символа» («Аксель», драмы Пеладана и Габриеле Д’Аннунцио).

Опыт доказывает, что подобный театр осуществится, если только останется посюсторонним. С этой точки зрения творчество Метерлинка носит образцовый характер, так как его театр заставляет нас почувствовать «трагическую повседневность» и поэтому может довольствоваться малым: умолчаниями, ожиданием, намеками.

Заключение

Существует два способа подойти к раскрытию проблемы европейского символизма. Если придерживаться строгого определения, определения символизма как идеализма в литературе, то мы получим ограниченный список авторов и, кроме того, должны будем согласиться, что каждый из них (например, Малларме) в какие-то моменты приходит к инакомыслию. Если же принять более широкое определение и считать символизм аналогичным культуре «конца века», то он потеряет свойство литературного направления. Происходит так потому, что символизм — движение нецеленаправленное, и мы вынуждены, рассуждая о его границах, совмещать эти два подхода.

Так не миф ли в конце концов символизм, как пытался внушить Валери, и не единственная ли заслуга этого понятия в том, что оно растяжимо? Скорее кажется, что он приложим к нескольким точно определяемым тенденциям: соперничеству с музыкой, обновлению поэтики, намерению проникнуть в загадку поэзии и открыть мир сущностей, — передать ощущение таинственного, потустороннего, глубоко личностного. Гаэтан Пикон очень точно писал об этом как «приоритете языка в языке или приоритете опыта в опыте. Именно в приоритетном объединены различные формы символизма».

АДИ Эндре(Эрминдсонт, 1877 — Будапешт, 1919) — венгерский поэт.

Э. АДИ

Душа, в которой живет пыл порывистого жеребенка: так определяет он себя в своих стихах. Ади в самом деле мощная индивидуальность. Он смог с большой силой воспеть и свои внутренние противоречия, и социальные конфликты своей страны, от которых он не отделял себя:

В душе моей венгерское Древо,

Суха и опала его листва.

С ней суждено упасть и мне.

Пора, пора.

Таков, очевидно, главный символ творчества этого мэтра венгерского символизма. Он родился на окраине Трансильвании, учился в университете в Дебрецене, занялся журналистикой. В 1899 г. он поселяется в Нагивараде, где в 1903 г. страстно влюбляется в замужнюю женщину, Адель. В его стихотворениях при помощи анаграммы она превращается в Леду. По ее настоянию он посещает Париж в 1904 г. и возвращается туда в 1906–1907 гг. С удивлением открывает для себя западное общество и ведет в Париже беспорядочную жизнь. Возвратившись на родину, он сразу обличает сохраняющийся в ней полуфеодальный режим и местный образ жизни, которому противопоставляет свое резко выраженное «Я». В 1906 г. его сборник «Новых стихов» производит революцию в венгерской литературе и порывает с традиционной манерой двух первых сборников. Провозгласив себя сыном народа, поэт намеревается приносить с собою с Запада песни новых времен. Книга вызывает полемику, особенно усилившуюся с выходом из печати «Крови и золота» в 1907 г. Мир вырос на двух великих силах — чувственности и алчности, символами которых являются заглавные образы книги. Против «древнего Духа зла», демона пьянства и роскоши, человек завязывает безнадежную битву. Что же касается женщины, то в цикле «Леда в саду» она одновременно предмет обожания и ненависти.

В 1908 г. Ади становится главой журнала «Нюгат», центра объединения молодых венгерских писателей, жаждущих упразднить все устаревшее и заставить слушать новые голоса. Он публикует в это время несколько сборников: «На колеснице Ильи-пророка» (1908), «Хотел бы, чтоб меня любили» (1909), «Стихотворения обо всех тайнах» (1910), где постепенно отказывается от красивостей символистского стиля, ради того чтобы усилить пророческий библейский тон или развернуть апокалиптические видения. Время, Смерть, Ничто составляют некую ужасающую Триаду. «Я пришел не для того, чтобы быть виртуозом, но чтобы быть Всем», — провозглашает Ади. «Я хочу Всего, а значит, приемлю Ничто». Порвав с Ледой, Ади женится в 1915 г. на молодой дворянке Шинской. Стихотворения, которые он ей посвящает, воспевают красоту и чистоту любви, последнего убежища в мире, раздираемом войной. Ади, пророчествуя о катастрофе, не находил достаточно сильных выражений, чтобы остановить ее. В последнем видении он видит, как весь венгерский народ вместе с ним устремляется к смерти («Во главе мертвецов», 1918).

Ади читал французских поэтов. У него можно найти гневные акценты Бодлера, успокаивающие каденции Верлена. Но его символизм обладает мощной оригинальностью. Он черпает свои метафоры в повседневной венгерской реальности или в великих библейских преданиях. Особенно слышен в нем голос, который часто сближают с голосом Ницше, — голос человека времен дегуманизации:

Гордому Венгру большего счастья никогда

Не будет дано ни сотней небес, ни сотней преисподен.

Я Человек в бесчеловечном мире,

Я остаюсь Венгром даже в венгерском падении,

Возродившись, я сопротивляюсь смерти.

D. Szabó; A forradalmas Ady, 1919 — L. Ady: E. Ady, Budapest 1923 — M. Benedek: Ady-breviárium, 2 volumes, Budapest 1924 — B. Révész: Ady Tragédiája, Budapest 1924 — A. Schöpflin: Ady, Budapest 1934 — P. Hazard: E. Ady, Paris 1947 — A. Karatson: Le symbolisme en Hongrie, Paris 1969.

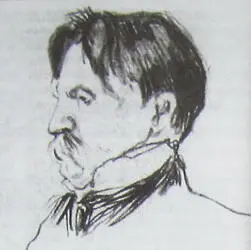

АННЕНСКИЙ Иннокентий Федорович(Омск, 1855 — Петербург, 1909). Русский поэт.

А. Н. БЕНУА. Портрет И. Ф. Анненского. 1909

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: