Николай Непомнящий - 100 великих событий ХХ века

- Название:100 великих событий ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2006

- Город:M.

- ISBN:5-9533-1618-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Непомнящий - 100 великих событий ХХ века краткое содержание

Двадцатый век вместил событий больше, чем несколько предыдущих. Великие открытия и творческие взлеты – с одной стороны, великие войны и преступления против человечества – с другой. Пока что взгляд на прошедшее столетие вряд ли может быть объективен. Сто событий – это сто штрихов, определивших новейшую человеческую историю. Некоторые из них все еще хранятся в живой памяти…

Книга «100 великих событий XX века» – юбилейный сотый том популярной серии «100 великих».

100 великих событий ХХ века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

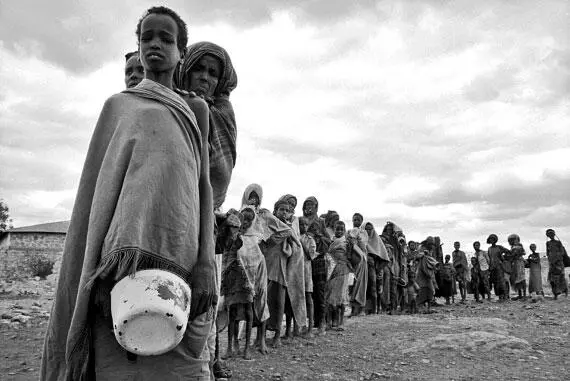

Освободившиеся от колониализма африканские страны столкнулись со множеством проблем

Энтузиазм в Африке в те годы был огромный. Наивные африканцы верили, что с падением колониальных режимов начнется новая счастливая жизнь. С таким же энтузиазмом на Московском радио начала работать Африканская редакция. Первые передачи на Африку прозвучали еще в конце 1950‑х гг. на английском и французском языках. В 1961 г. Московское радио впервые заговорило на трех африканских языках – амхарском, суахили и хауса. Со временем для африканских слушателей было организовано вещание еще на 8 местных языках.

Теперь стоит остановиться на подлинных механизмах национально-освободительного движения…

История освобождения Африки от европейского колониализма в 1960‑е гг. в общем известна, но традиционная версия, согласно которой антиколониальное движение возникло стихийно, не выдерживает, похоже, никакой критики. Выясняется, что отважные чернокожие полевые командиры были просто марионетками в руках крупных европейских компаний.

Совершенно необъяснимо, откуда в середине XX века в давным-давно покоренной и смирившейся с колонизаторами Африке вдруг взялись повстанцы. Еще более непонятно, как они все смогли быстро вооружиться. Ведь последнее организованное выступление коренного населения против колонизаторов произошло еще в 1872 г. – во время англо-бурской войны. Британский экспедиционный корпус под командованием Сесила Родса разбил тогда войско верховного вождя зулусов Кетчвайо и двинулся на юг, чтобы установить колониальную администрацию в независимых республиках Трансвааль и Оранжевая, а заодно захватить алмазные месторождения в районе Кимберли.

Но спустя почти 90 лет, в 1960 г., национально-освободительные движения в различных африканских государствах вдруг начали плодиться как грибы после дождя. Могло ли такое произойти само собой, без влияния извне?

Некоторых повстанцев активно поддерживали Советский Союз и США. Две сверхдержавы очень интересовались ресурсами и потребительскими рынками Черного континента. Но у большинства повстанческих отрядов в наиболее богатых европейских колониях были совсем другие спонсоры.

Отряды антиколониальных боевиков создавались на средства… французских, английских и бельгийских концернов. Причем с согласия колониальных администраций. Фактически колонизаторы боролись сами с собой руками местного населения. На первый взгляд это абсурд. Но не все так просто. В действительности колониальное управление Африкой к середине века перестало быть выгодным как империям, так и европейским транснациональным компаниям. Первые просто хотели избавиться от растущих с каждым годом расходов на социальную защиту чернокожего населения. У корпораций же был более дальний расчет. «Свергнув» администрации собственных колоний, они рассчитывали составить национальные правительства из собственных марионеток. А потом руками этих людей реформировать налоговое и инвестиционное законодательство «молодых республик» в свою пользу. И эти расчеты полностью оправдались. В получивших независимость африканских государствах компании из Европы платили налоги со своих туземных бизнесов уже не по законам метрополий, а по «законам джунглей», которые сами же и писали. Налоговый режим для филиалов иностранных компаний в большинстве стран Африки оказался куда мягче, чем в Европе.

Европейский бизнес широко развернулся в Африке еще в XIX веке, когда там были открыты самые крупные на планете месторождения железа, олова, меди, серебра, золота и алмазов. До этого времени экономическая эксплуатация европейскими странами своих колоний ограничивалась вывозом «колониальных товаров» – кофе, специй, слоновой кости, тропических фруктов. Другим крупным бизнесом была работорговля. Купцы и пираты зарабатывали на этом огромные состояния, кое-что даже перепадало казне метрополий, но по большому счету доходы не оправдывали инвестиций европейских государств в Черный континент. Так продолжалось до той поры, пока разросшиеся промышленные предприятия Франции, Британии и Бельгии не столкнулись с дефицитом сырья.

Второе экономическое открытие Африки – заслуга французской, английской и бельгийской ветвей промышленной династии Ротшильдов. В 1830 г. основатель династии Джеймс Ротшильд выделил 80 млн франков на организацию военной экспедиции в глубь континента. В начале 70‑х гг. XIX века английская компания N. M. Rothschild & Sons выделила правительству кредит в 4 млн фунтов стерлингов для выкупа у египетского хедива доли акций Суэцкого канала. Пять лет спустя англичане оккупировали Египет, а Ротшильды получили ключевые посты в компании Суэцкого канала и льготные условия для работы в Северной Африке.

Действуя таким образом рука об руку с правительствами европейских держав, Ротшильды к началу XX века установили контроль над всеми значительными месторождениями Центральной и Южной Африки и практически с нуля создали здесь промышленность.

Вслед за Ротшильдами в Африку устремились и другие европейские концерны. Колонизация Африки шла прямо-таки ударными темпами: если в 1876 г. европейским державам на континенте принадлежало 11 % территории, то в 1900‑м – уже 90 %.

Однако вскоре после того, как территории были захвачены, а ресурсы поделены, власть и бизнес престали быть друг для друга выгодными партнерами. Усилиями губернаторов колоний Африка постепенно превращалась из заповедника свободного предпринимательства в филиал обюрократившейся Европы.

Вслед за запретом на использование чернокожих рабов на предприятиях последовала отмена эксклюзивных условий, а затем унификация налоговых кодексов колоний с законодательством метрополий. Позже европейские компании принудили делать отчисления на развитие образования и здравоохранения в колониях.

Прибыли концернов в Африке в 1900–1938 гг. сократились в среднем на 20 %. Население континента продолжало расти, и если работорговцу XIX века приходилось тратиться только на пищу для «черного товара» во время рейса, то в XX веке эксплуататоры были вынуждены расходовать на социальную защиту коренных народов до 60 % прибыли. Министерства по делам колоний европейских стран к началу 30‑х гг. превратились в дотационные структуры. Назревал общий кризис колониальной системы.

Правда, с началом Второй мировой войны о «социалке» на время забыли, и это позволило концернам на время восстановить позиции в Африке. Но после войны все вернулось на круги своя. Корпорации вынуждены были начать «развод по расчету».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: