Капитолина Смолина - 100 великих театров мира

- Название:100 великих театров мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4573-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Капитолина Смолина - 100 великих театров мира краткое содержание

В новой книге популярной серии «100 великих» через призму истории выдающихся театров показана история мирового театра. В книге представлены такие известные театры, как «Гранд-опера», «Ковент-гарден», Театр Федора Волкова, Большой театр, «Ла Скала», МХАТ, «Современник» и многие другие, составляющие гордость зарубежных стран и России.

100 великих театров мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Театральное искусство «Груп» отличалось лаконизмом, условностью, яркостью сценических гипербол, зрелищностью. Первым и главным драматургом театра стал Клиффорд Одетс – сначала актер театра «Гилд», потом – «Груп». Его лучшая пьеса – «В ожидании Лефти» была поставлена Клёрменом как спектакль-диспут, в котором наряду с актерами принимали учасчтие и зрители. Сцена была освобождена от декораций и использовалась как трибуна. С нее неслись слова о тяжелой доле безработного человека, о бедности их семей. Сценические эпизоды чередовались с кадрами кинохроники – режиссер показывал голодных и изможденных детей забастовщиков, их суровые лица, их злобные глаза. Главный герой Лефти в спектакле погибает – он был убит при стычке с полицейскими. В финальной сцене раздавался призыв к забастовке.

Спектакль прошел 168 раз и имел серьезный резонанс в обществе. А театр продолжал говорить в своих спектаклях об условиях жизни эмигрантов из стран Центральной и Восточной Европы, о трудностях жизни тысяч семей средних американцев. Театр говорил о ломке патриархального уклада жизни, о сложных проблемах ассимиляции новых граждан США. Театр «Груп» действительно был театром социальной драмы – его успехи, внимание к нему публики определялось, безусловно, непосредственно той социальной ситуацией, что складывалась в стране. «Груп» возник на волне леворадикальных настроений, и с изменением ситуации («новый курс» президента Рузвельта нейтрализовал экономический и социальный кризис) театр должен был или неминуемо погибнуть, или попытаться видоизменить свою репертуарную политику. Театр двигался к своему распаду. И не только внешние, но и внутренние причины толкали его на это. Между драматургом Одетсом и режиссером Клёрменом нарастал конфликт. Драматург считал, что театр должен встать на хорошо проторенную дорогу мелодраматизма. Режиссер не мог этого сделать, но и порвать отношения с Одетсом не решался, так как достойной ему замены в театре не было. Театр по-прежнему верил в талант драматурга, которого сам же вырастил. Все это привело к гибели театра. Но все же «Груп» имел огромное значение в истории американского театра. Это был первый американский театр, говоривший прямо о проблемах современности, театр, отдавший все свое внимание проблемам простого трудящегося люда. Но этот театр создал свой стиль в искусстве, дал пример партнерства в искусстве сцены. В 1945 году Гарольд Клёрмен подвел итоги всех достижений «Груп»: «Это была единственная организация в Америке, которая признавала роль целого и значение актера. Театр оставил наследие, которое все еще имеет влияние».

ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ

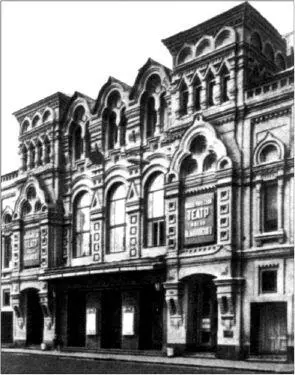

Театр революции был одним из первых драматических театров, созданных в советское время. Он открылся в октябре 1922 года на основе расформированного Театра революционной сатиры. Часть труппы «Теревсата», пополненная артистами других московских театров, и составила новый театр. С 1922 по 1943 год он назывался «Театром революции». С 1943 по 1954-й – Московским театром драмы, а далее – Московским театром имени Вл. Маяковского. Здание театра из красного кирпича, располагающееся на Большой Никитской улице, всем хорошо известно. Зрительный зал театра вмещает 1232 места.

В 1922–1924 годы театр возглавлял Вс. Мейерхольд, поставивший ряд современных зарубежных пьес – «Ночь» Мартине, «Разрушители машин» и «Человек-масса» Толлера, а также пьесу современного драматурга Файко «Озеро Люль». Спектакли представляли собой театральный конструктивизм. Сам по себе театральный конструктивизм понимался как приближение искусства к производству, – на первый план выдвигался принцип полезности, экономичности и в оформлении спектакля, и в актерской игре. Театральное искусство переводилось как бы в сферу обычной производственной деятельности, тем самым выражался бунт против «магической оболочки» старого театра. Было принято в среде левых художников говорить не «творчество», а «работа», не «вдохновение», а «целесообразное действие», не «святое искусство», а выполнение «социального заказа». Об актере же говорили не «жрец театра», а «трибун революции». Именно таковым себя считал Мейерхольд, спектакли которого в Театре революции строились вокруг идеи обреченности человека в капиталистическом мире. Правда, были в спектаклях и рабочие, и революционеры, но выглядели они серой и безликой массой. В 1923 году Мейерхольд ставит «Доходное место» Островского. В это время А.В. Луначарским был выброшен в театральный мир лозунг «Назад к Островскому!». Конечно, это не было примирением со старым театром, но при отсутствии качественного современного репертуара и при понимании драматургии Островского как «обличительной» лозунг сыграл свою вдохновляющую роль. Мейерхольд стремится поставить Островского современно, то есть довольно «обличительно», с использованием эксцентрических приемов, укрупнением социальных мотивов. В этом спектакле играла Мария Бабанова – актриса удивительного лирического дарования, талант которой так явно не совпадал с художественной практикой «левого» театра, тем более конструктивистского. Ее разрыв с Мейерхольдом произойдет в 1927 году, а пока она прилежно играет в его спектаклях.

Московский театр им. Вл. Маяковского

Мейерхольд с усердием много лет вел с актерами «сценическое движение» во всех его видах, а в начале 20-х годов к ним прибавилась еще и биомеханика как главная тренировочная дисциплина. Мейерхольд провозгласил «культуру актерского тела», которая была для его учеников чем-то вроде театральной религии, призванной преобразить вообще искусство актера. Молодые артисты с самозабвением отдавались стихии движения, бегали по многоэтажным конструкциям и станкам, взбирались по лестницам под самые колосники и «с риском сломать себе шею» мгновенно сбегали вниз. И все это проделывалось с рассчитанной по секундомеру точностью. Тело мейерхольдовских актеров, действительно, была натренировано и послушно выполняло самые головокружительные задачи. Но для актрисы большого природного таланта М. Бабановой этого было мало. Ее вскоре назовут актрисой психологического театра, заложницей «Театра Станиславского» в революционном стане «левого» искусства. Мейерхольд, даже ценя таланты таких актеров, не знал, что с ними делать, ибо природа актерского дара была такова, что противилась всякой унификации и стилизации. Так было с Верой Комиссаржевской, так было с Рощиной-Инсаровой. Играя в «Доходном месте» Полину, Бабанова хотела сыграть свое отрицательное отношение в «пустой и легкомысленной» Полине, то есть вынести своей героине обвинительный приговор по всем законам лефовского искусства. Но актрисе не удалось осуществить своего же намерения. Ее Полина оказалась очень человечной, трогательной и драматичной. Эта роль принесла самой актрисе большую славу, и на протяжении 20—30-х годов постановка в Театре Революции специально для Бабановой не раз возобновлялась. И все же актриса, следуя за режиссером, добросовестно боролась с собой, то есть со своей актерской природой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: