Юрий Шокарев - Пистолеты, револьверы

- Название:Пистолеты, револьверы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Шокарев - Пистолеты, револьверы краткое содержание

Пистолеты, револьверы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В конце XIV — начале XV века их стволы представляли собой короткую железную или бронзовую трубку длиной около 30 см и калибром 25–33 мм с глухим концом, возле которого сверху высверливалось небольшое запальное отверстие. Ее укладывали в желоб, выдолбленный в колоде-ложе длиной 1,5 м, и скрепляли металлическими кольцами-обоймицами. Заряжали через дуло пылевидным порохом (делать его зернистым стали позже) и сферической пулей из меди, железа или свинца. Кстати, форма пули практически не изменялась всю долгую эпоху гладкоствольного, дульнозарядного оружия. Это объяснялось тем, что она проста в изготовлении и не требует стабилизации в полете.

Зарядив бомбарделлу или ручницу, стрелок либо упирал приклад в землю или грудь, либо укладывал на плечо или зажимал под мышкой (это зависело от длины приклада и его конфигурации), целился, а затем поджигал пороховой заряд, поднося к запальному отверстию раскаленный металлический прут.

В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи хранится короткий железный стволик XIV–XV веков, скрепленный тремя кольцами. На заднем проложен узкий желобок, ведущий к запальному отверстию — так выглядит «предок» нынешних пистолетов.

Создавая ручное оружие, средневековые мастера решали те же задачи, что и современные конструкторы — увеличивали дальность и точность стрельбы, старались уменьшить отдачу, повысить скорострельность. Дальнобойность и кучность стрельбы улучшали, удлиняя стволы, а с отдачей боролись, оснащая ручницы и другие самопалы опорными крюками и дополнительными упорами. Гораздо сложнее оказалось увеличить скорострельность (под которой понимают число выстрелов в единицу времени). В XIV–XV веках наладили выпуск многоствольных бомбарделл, ручниц, а также ружей. Конечно, их зарядка требовала больше времени, зато в бою, когда дорога каждая секунда, стрелок делал без перезарядки поочередно несколько выстрелов.

Новая боевая техника незамедлительно сказалась на тактике сражений. Уже в XV веке во многих странах появились отряды стрелков, вооруженных «мини-пушками». Правда, первое время такое оружие уступало доведенным до совершенства лукам и арбалетам в скорострельности, меткости и в дальнобойности, а нередко и в пробивной силе. Кроме того, выкованные или отлитые на глазок стволы служили недолго, а то и просто разрывались в момент выстрела.

Опыт показал: прицеливаться и одновременно подносить к оружию прут очень неудобно. Поэтому в конце XV века запальное отверстие перенесли на правую сторону ствола. Рядом разместили небольшую полку с углублением, куда насыпали мерку так называемого затравочного пороха. Теперь достаточно было его воспламенить, чтобы огонь через запальное отверстие перекинулся в казенную часть ствола и подпалил основной заряд. Это вроде бы небольшое усовершенствование произвело в истории ручного огнестрельного оружия маленькую революцию.

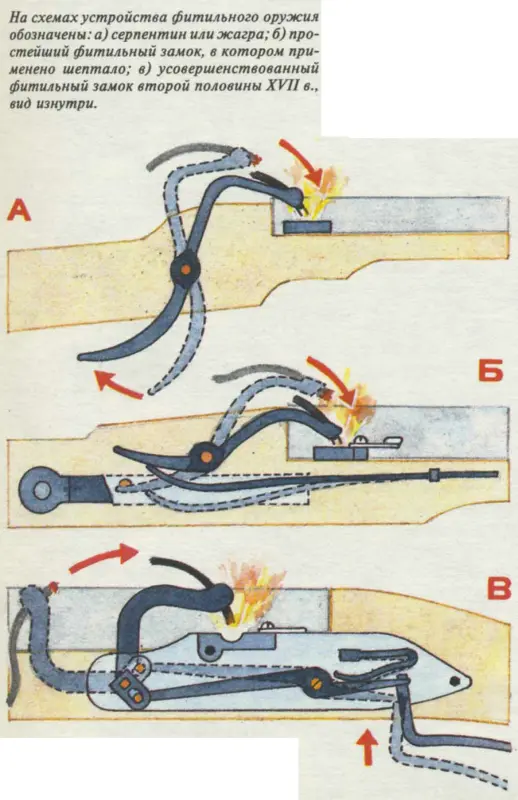

Через некоторое время полку прикрыли от ветра, дождя и снега откидной крышкой. Заодно подыскали замену раскаленному пруту — длинный фитиль, который в западноевропейских странах пропитывали селитрой или винным спиртом, а на Руси вываривали в золе. После подобной обработки фитиль уже не сгорал, а неторопливо тлел, и стрелок мог в любой момент боя привести оружие в действие. Вот только подносить каждый раз фитиль к полке было по-прежнему неудобно. Что ж, и эту операцию сумели упростить и ускорить, соединив фитиль с оружием. В ложе проделали отверстие, через которое пропустили тонкую металлическую полоску в виде латинской буквы S с зажимом на конце, названную серпентином (у нас — жагрой). Когда стрелок приподнимал нижний конец серпентина, верхний, из которого торчал тлеющий фитиль, опускался к полке и касался запального пороха. Словом, отныне отпала надобность держаться поблизости полевой жаровни, чтобы раскалить железный прут.

В конце XV века оружие оборудовали довольно сложным по тем временам фитильным замком, в котором к серпентину добавили шептало — пластинчатую пружину с выступом, закрепленную на оси с внутренней стороны замочной доски. Она соединялась с серпентином так, что стоило стрелку нажать на спусковой крючок, как задний конец шептала поднимался и фитиль ложился на полку, поджигая запальный порох. А вскоре и саму полку переместили на замочную доску.

В XVI–XVII веках англичане приделали к полке небольшой щиток, при выстреле защищавший глаза от вспышки. Тогда же перешли и к более эффективному виду пороха. Прежний, измельченный в пыль, в сырую погоду быстро впитывал влагу, слипался, да и вообще горел неравномерно, из-за чего несгоревшие частицы постоянно забивали ствол и затравочное отверстие. Опыт показал, что из пороховой смеси следует вылепить небольшие твердые лепешки, а потом расколоть их на относительно крупные зерна. Они сгорали медленнее «пыли», зато без остатка и выделяли больше энергии. Новый порох вскоре вытеснил все предшествующие сорта и благополучно существовал до середины XIX века, когда на смену пришли более эффективные пироксилиновые пороха.

Менялись и пули. Сперва их выделывали из стали и других сплавов в виде стрел, шаров, кубов и ромбов. Но затем остановились на круглой пуле из свинца, который легко обрабатывается, а его тяжесть придавала пуле хорошие баллистические свойства.

Любопытно, но некоторое время считалось, что металл пули должен непременно соответствовать намеченной цели. И действительно, эффективно поразить противника, облаченного в металлические доспехи, могла лишь стальная пуля. А некий французский заговорщик перед покушением на испанского короля Карла V отлил для него пули… из золота!

Сколько ни пытались мастера усовершенствовать фитильный замок, добиться существенных перемен так и не удалось. Помехой оказался сам фитиль, который стрелку надлежало постоянно держать тлеющим. Но чем же тогда воспламенять метательный заряд в стволе? И вот возникла блестящая идея — заменить фитиль кремнем и металлическим кресалом. Изобретение кремневого колесцового замка ознаменовало начало новой эры в истории ручного огнестрельного оружия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: