Елена Прокофьева - 100 великих свадеб

- Название:100 великих свадеб

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2012

- ISBN:978-5-4444-0060-9, 978-5-9533-5521-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Прокофьева - 100 великих свадеб краткое содержание

Свадьба — всегда красивый праздник. Но если в брак вступают знаменитости или люди, стоящие на верхних ступенях власти, — свадьба становится уникальным событием. Известны свадьбы, поразившие современников своим богатством и размахом. Иные свадьбы можно сравнить с государственными переворотами — таковы были их последствия для стран и народов. Известны скандальные свадьбы. Существуют свадьбы, о которых помнят до сих пор — так громко они прозвучали и так долго их обсуждали. Очередная книга серии знакомит читателя с самыми незабываемыми свадьбами мира.

100 великих свадеб - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

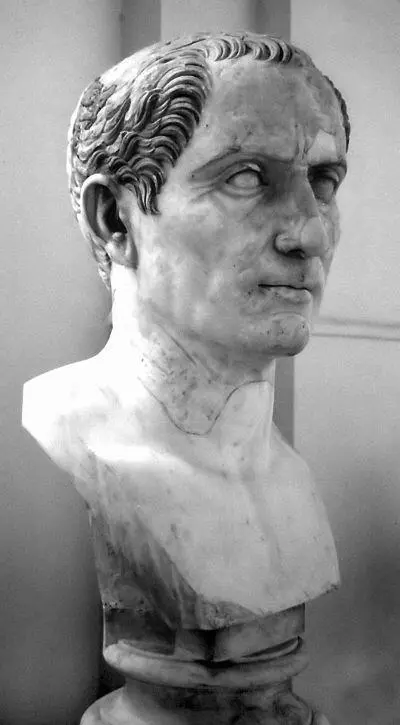

Гай Юлий Цезарь и Корнелия Цинилла

83 год до нашей эры

Гай Юлий Цезарь, великий военачальник, правитель Рима, реформатор и писатель, происходил из благородного рода, но недостаточно высокопоставленного и ничем особо себя не прославившего, к тому же и не богатого. Зато он получил прекрасное образование, да и отношения в его семье могут считаться образцовыми. И женился он по любви, причем — по древнеримским меркам — очень рано: ему было семнадцать лет. Невесте, Корнелии Цинилле, не исполнилось и двенадцати лет, но как раз ее возраст считался вполне приемлемым…

Никаких воспоминаний об их свадьбе не сохранилось, но, разумеется, бракосочетание между двумя представителями аристократических семейств происходило с соблюдением всех законов и обычаев. И чтобы вообразить, какими были подготовка к свадьбе Гая Юлия Цезаря и Корнелии Циниллы и сама свадьба, нам надо понять, что представлял собой брачный обряд в Древнем Риме. Наиболее подробное и емкое исследование предлагает русскоязычный проект «Эволюция» на сайте krasreferent.narod.ru, на основе книг Новицкого И. Б. «Римское право» и col1_0 «Гибель античного мира»:

«Брак в Древнем Риме считался священным таинством и опорой государства. Большинство браков в богатых семьях Древнего Рима заключалось по расчету: для продолжения рода ( лат. matrimonium — “брак”, от лат. mater — “мать”), для объединения владений, а также для укрепления политических союзов. Среди бедного населения, скорее всего, также преобладал расчет, однако не исключались браки по любви.

Авторы времен Римской империи считали республику периодом расцвета римского брака за то, что мужчины строго контролировали мораль жен. Партнерство супругов в современном понимании считалось не только ненужным, но и невозможным: в Древнем Риме считалось, что жена должна была посвятить свою жизнь поддержке мужа и заботе о нем. Родители занимались поисками подходящего жениха уже вскоре после рождения девочки. Сенека писал о том, что отцы семейства выбирали иногда неподходящих супруг, так тщательнее родители выбирают скот и рабов, а о всех недостатках будущей жены жених узнает лишь на свадьбе. Одной из важных причин для вступления в брак являлось заключение политических альянсов. Так, известны многочисленные примеры таких союзов в I веке до нашей эры, в которых невеста выступала залогом стабильности политических объединений. Для мужчины брак служил сохранению богатства и статуса и их передачи законным наследникам. Кроме того, пока длился брак, муж мог распоряжаться денежной составляющей приданого и ожидать от семьи супруги финансирования его карьеры. Не менее важным было рождение законных наследников, которые тем самым сохраняли положение в обществе из поколения в поколение. Иногда отец жениха посылал к будущей супруге повивальную бабку, чтобы осмотреть ее и узнать, способна ли она к деторождению.

Девочки могли быть отданы замуж с достижением совершеннолетия, то есть в возрасте 12 лет (девушка считалась лат. viri potens — “в состоянии принимать мужчин”), мальчики в 14 лет ( лат. pubes). Причинами рано выдавать дочь замуж были ранняя смертность женщин и детей и более низкая ожидаемая продолжительность жизни. Иногда девочки до этого возраста отводились в дом жениха, однако обязанности жены наступали строго по закону. По мнению ученых, в действительности девушки выходили замуж в возрасте между 17–23 годами, а мужчины женились в среднем в 27–30 лет. Один из современников императора Траяна считал, например, рекомендованный Гесиодом возраст для вступления в брак (18 лет), по “сегодняшним меркам”, довольно поздним. Разница в возрасте супругов иногда доходила до 30 лет.

Супруги не должны были состоять в родстве. Браки, в которых муж и жена являлись родственниками до четвертого колена, считались инцестом и карались смертной казнью (позднее ссылкой). Также были запрещены браки между приемными детьми и родителями. В течение веков условие о родственных связях между супругами стало менее строгим: с I века до нашей эры был разрешен брак между двоюродными братьями и сестрами. Такой брак, заключенный в 171 году до нашей эры, описывает Тит Ливий. В III веке нашей эры было разрешено вступать в брак также дядям и племянницам. Брак между братьями и сестрами встречался в Римском Египте также среди простого населения, что для римлян являлось нарушением закона, но местными обычаями разрешалось.

Для заключения брака требовалось согласие отца семьи. В ранний период Рима не требовалось согласие детей, однако позднее глава семьи не мог повлиять на решение сына. Для обручения и брака дочери, по словам Ульпиана, формально требовалось ее согласие. Девушка могла не согласиться на свадьбу только в том случае, если отец выбрал для нее недостойного (например, по характеру или поведению) или “запятнанного позором” жениха. Более взрослые дети часто сами выбирали себе супругов, а с введением законов Августа дети могли обратиться к магистрату, если отец не давал разрешения на брак.

Право заключать брак ( лат. conubium) имели лишь свободные римские граждане. Брак был запрещен лицам, занимавшим определенные должности и имевшим определенный статус: например, опекуну и подопечным, магистратам провинций во время исполнения должности, солдатам и иноземцам, рабам.

О приданом ( лат. dos) отцы жениха и невесты обычно договаривались во время помолвки, однако соглашение могло заключаться и после брака. Оно могло состоять из имущества, денег, драгоценных металлов, дорогих тканей, прав, обязательств (например, женщина, выходившая замуж за своего должника, могла оставить ему этот долг как приданое). Отец девушки должен был выплатить приданое в течение трех лет после свадьбы. Муж мог использовать его во время брака: “Приданое, будучи связано с браком, служит его тяготам и общим детям…” При разводе муж был обязан выплатить все приданое, если муж прежде умирал, жена также получала приданое обратно, так как, как писал римский юрист Помпоний, “для государства важно, чтобы приданое сохранялось для женщины, ибо крайне необходимо, чтобы женщины были с приданым ради рождения потомства и пополнения гражданства детьми”. Муж не имел права распоряжаться личным состоянием женщины. “Исходное приданое”, данное отцом дочери, возвращалось отцу в случае смерти дочери “вместо утешения” ( лат. solacii loco), “чтобы, потеряв дочь, он не страдал еще и от денежного убытка”, приданое, данное матерью, оставалось у мужа умершей дочери как “пришлое”. Обычай выдавать дочерей и сестер замуж без приданого большей частью не только не приветствовался, но и осуждался: “Но какой скандал — девицу выдать без приданого”. В богатом городском доме власть жены объясняется, по мнению ученых, ролью ее приданого: принесенные женщиной в дом мужа средства давали ей право требовать внимания со стороны мужа, что иногда рассматривалось мужьями как посягательство на их свободу. Так, один из героев комедии Плавта признается, что, “взяв деньги, власть он продал за приданое…”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: