Алексей Шишов - 100 великих полководцев древности

- Название:100 великих полководцев древности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Вечеe7ff5b79-012f-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-4191-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Шишов - 100 великих полководцев древности краткое содержание

Прошлое предстает перед нами сплошным калейдоскопом, в котором мелькают большие и малые войны, походы, битвы на суше и море, осады и штурмы крепостей и городов. Письменные источники оставили нам имена людей, которые стали неотъемлемой частью мировой истории. Хаммурапи и Тутмос III, Ашшурбанипал и Александр Македонский, Юлий Цезарь и Мухаммед, Карл Великий и Святослав Игоревич… Их полководческий гений приводил к знаковым изменениям на политической карте мира. Леонид I и Лисандр, Ганнибал Барка и Сунь Пин, Спартак и Олег Вещий – они не перекраивали карту Евразии, однако их деяния стали вершиной воинского искусства. Известный историк и писатель Алексей Шишов повествует о жизни ста великих полководцах древности, чьи деяния приводили к гибели или возвышению народов и государств.

100 великих полководцев древности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В Вавилонии повторилась та же картина, что и в завоеванной персами Лидии. Кир вновь милостиво отнесся к побежденным вавилонцам, которые, по сути дела, покорились ему без большого сопротивления. Почти бескровное овладение Вавилонией позволило персам захватить также Палестину и Сирию.

Персидский правитель продолжал гуманно относиться к населению стран, признавших его господство. Среди прочего, он разрешил иудеям и финикийцам, плененным вавилонцами за пятьдесят лет до этого во время похода вавилонского царя Навуходоносора, вернуться на свою родину. Он разрешил иудеям восстановить разрушенный город Иерусалим. Тем самым Иудея превращалась в удобный плацдарм для намечавшегося завоевания богатого Египта. Вернув на родину плененных финикийцев, Кир рассчитывал привлечь на свою сторону приморские города-государства Финикии, которые в случае войны Персии против Египта могли ему помочь своим многочисленным флотом.

После всех этих завоеваний Персидская держава стала простираться от Индии, вдоль Аральского и Каспийского морей, Черноморского побережья Малой Азии до Восточного Средиземноморья. В Персидское царство входили многие большие города той эпохи, известные ремесленные и культурные центры. Государство заботилось о процветании своих городов, внешней и внутренней торговле и собственном экономическом благополучии.

Изменился и сам правитель Персидского царства. Теперь Кира именовали только Киром Великим. Среди прочих своих титулов он больше всего предпочитал такой: «царь Вавилона, Шумера, Аккада и всех четырех сторон света».

Победы персидского войска до известной степени были облегчены тем, что городская знать, жрецы храмов и торговые круги древних государств Восточного Средиземноморья были заинтересованы в создании такого государственного объединения, которое могло бы способствовать расширению торговли и обеспечению безопасности торговых путей.

Полная неудача антиперсидского союза, заключенного в 547году до н. э. между Лидией в Малой Азии, Вавилонией и Египтом, была в значительной степени обусловлена изменой определенной части господствующего класса союзных стран. Думается, что Кир Великий прекрасно разбирался в такой обстановке и извлек из нее выгоды для создаваемой им Персидской державы.

Отложив на время поход на Египет, на своего последнего сильного противника, самолюбивый Кир Великий попытался реализовать заманчивую идею. Он вознамерился покорить многочисленные и воинственные племена массагетов, кочевавших в Приаральской низменности. Он выступил против них в большой военный поход, добившись на первых порах некоторых успехов. Персидская армия дошла до реки Яксарт.

Однако в большом сражении в бескрайней степи многочисленная конница массагетов разгромила персидскую армию, а сам царь-полководец пал в битве. Схватки в ней отличались такой яростью, что царским телохранителям в бою так и не удалось выручить тело своего правителя, которое стало бесценной добычей для воинов-массагетов. По преданию, царица массагетов приказала отрубить голову у персидского царя Кира Великого и бросить ее в наполненный кровью кожаный мех.

Гибель царя Кира II Великого не привела к развалу созданной им империи. Персидский престол перешел к его сыну – полководцу Камбизу II, который получил в наследство прекрасно организованную и обученную персидскую армию. Во главе ее он добьется желанной победы над кочевниками-массагетами и завоюет Египет.

Персидский царь Кир Великий оставил заметный след в истории. Созданная им огромная держава просуществовала, процветая, еще два столетия после его гибели на поле брани. Только Александр Македонский сокрушил ее мощь. Кир создавал свою империю не только военной силой, но и редким умением находить верных союзников среди побежденных. Он был талантливым государственным деятелем, заботившимся как о процветании собственно Персии, так и покоренных народах, терпимо относился к их религии и обычаям.

Но в народном персидском эпосе, думается, говорилось не только о великом царе Кире. В нем, несомненно, вспоминали и бесстрашного воина Куруша, изгнанного в малом возрасте в горы, вскормленном волчицей и воспитанным безвестным пастухом. Он прошел путь в поэтизированные герои племен персов с положения изгнанника, который еще юношей, взяв в руки оружие, стал мстить виновникам своей несладкой доли.

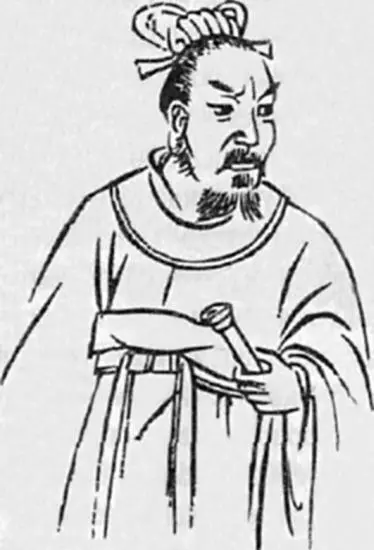

Сунь У

Мастер речных походов, благодаря которым царство Вэй победило царство Чу

Полководец Сунь У

Предыстория разгрома царством Вэй царства Чу такова. После окончательного распада государства Чжоу его удельные правители повели борьбу между собой, и за столетие соперничество сузилось до трех царств: Цзинь, Чу и Вэй. Ведение войн окончательно потеряло ритуальный характер и стало более яростным.

Кульминацией военного противоборства между Вэй и Чу стала продолжительная и на редкость упорная война, начавшаяся в 519 году до н. э. Это была кульминация почти полувекового конфликта между двумя большими государствами Древнего Китая.

Война началась с нападения вэйского войска на город Чолай (современный Фенглай в провинции Аньхой), принадлежавший царству Чу. Город был взят штурмом и подвергнут разорению. Вэйские воины увели с собой часть его населения.

После нападения на Чолай последовало десятилетие непрерывных военных действий на суше и на реке Янцзы. На речных водах не раз сходились лодочные флотилии, и победу обычно одерживали вэйцы, поскольку в рядах их армии сражалось немало выходцев из приморских рыбачьих деревень.

Ход войны изменился, когда новым царем Вэй стал Хи Лу, правивший царством до 494 года до н. э. Это был талантливый военный реформатор Древнего Китая. К концу войны между Вэй и Чу он пошел на создание первой в истории Востока армии из крестьян, призванных на военную службу. До него такого не делал ни один китайский правитель, которые в своем большинстве не испытывали в силу известных причин большого доверия к угнетаемым подданным.

Вэйско-чуйская война разрешилась в пользу одной из сторон только в последнюю кампанию 506 года до н. э. Хи Лу сумел переманить к себе на службу талантливого военачальника из царства Цинь Сунь У (другое имя – Сунь Цзы, что означает «достопочтенный Сунь») и поручил ему ведение войны против Чу. По всей видимости, Сунь У при всех своих способностях не сразу стал главнокомандующим вэйской армии.

Поставленный царем на этот высший военный пост, Сунь У решил, в отличие от прежних кампаний, нанести удар почти в самое сердце государства Чу. Вэйская армия, посаженная на суда, под его командованием спустилась по течению реки Хуанхэ на 300 километров. Там вэйцы высадились на берег и начали наступление по суше на город Инг, столицу Чу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: