Галина Дятлева - Мастера исторической живописи

- Название:Мастера исторической живописи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-7838-1022-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Дятлева - Мастера исторической живописи краткое содержание

Книга рассказывает, как развивался исторический жанр с момента его возникновения до настоящего времени, знакомит с искусством русских и зарубежных мастеров исторической живописи. Большое место в издании отводится иллюстративному материалу, который поможет читателю осмыслить и понять творчество каждого художника.

Мастера исторической живописи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

(1878–1939)

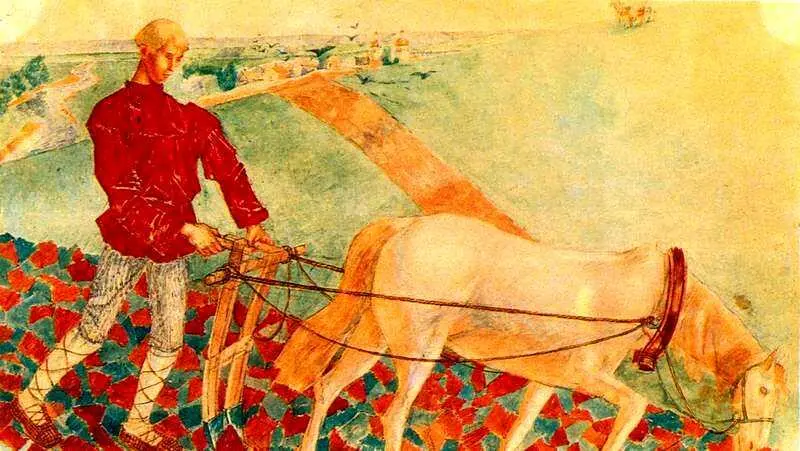

Знаменитое полотно «Купание красного коня» Петрова-Водкина было задумано как жанровая композиция. Художник хотел показать обычную сценку деревенской жизни, увиденную на берегу Волги, недалеко от Хвалынска. Мастер сделал несколько эскизов и уже начал писать картину, когда увидел поразившие его древнерусские иконы, изменившие первоначальный замысел. Центром композиции стал огненный конь, чей облик вызывал в памяти зрителя образ Георгия Победоносца на коне со старинной древнерусской иконы.

Знаменитый русский художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин родился в Хвалынске. В школьные годы любимыми его предметами были рисование и литература, и он долго не мог отдать предпочтение одному из этих видов искусства. Но опыты в области литературного творчества не увенчались успехом, и Петров-Водкин в конце концов предпочел живопись.

Сначала юноша учился в Классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова, затем, в 1895–1897 годах — в Центральном училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге. Но живопись больше привлекала молодого художника, и он перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где его учителем стал В. А. Серов. В 1901 году Петров-Водкин уехал в Мюнхен, в художественную школу А. Ашбе. Через год он вернулся в Москву и продолжил обучение в училище.

Становление молодого художника пришлось на время перемен в европейском и русском искусстве. Наряду с критическим реализмом, развивалось много совершенно новых направлений, представители которых обращались к символике, к стилизации искусства прошлых столетий. Значительное влияние на раннее творчество Петрова-Водкина оказали художники «Мира искусства», а также символисты (П. Пюви де Шаванн, Ф. фон Штук, А. Бёклин).

К. С. Петров-Водкин. «Микула Селянинович». Эскиз декоративного панно, 1918

К. С. Петров-Водкин. «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна»), 1920, Третьяковская галерея, Москва

Огромное впечатление на начинающего мастера произвело посещение Италии в 1905 году. Его привлекли там не великие мастера Позднего Возрождения, а художники Проторенессанса и Раннего Возрождения (Джованни Беллини, Пьеро делла Франческа, Джотто и др.), чья монументальная и предельно лаконичная живопись поразила Петрова-Водкина.

В 1906 году, окончив Московское училище живописи, ваяния и зодчества, Петров-Водкин приехал в Париж. Молодой художник еще пытался заниматься литературным творчеством, но рисование так увлекло его, что он вскоре оставил недописанными свои рассказы и пьесы.

В 1907 году в поисках ярких впечатлений Петров-Водкин совершил поездку в Африку. Воспоминания от трехмесячного путешествия отразились в живописных этюдах, рисунках, акварелях. Африканские этюды привлекли внимание критика и редактора журнала «Аполлон» С. Маковского, устроившего импровизированную выставку работ Петрова-Водкина в помещении редакции.

Первое живописное произведение, исполненное в Петербурге, принесло мастеру скандальный успех. Картина «Сон» (1910, Русский музей, Санкт-Петербург), написанная в духе символизма (на полотне изображены две обнаженные женщины, стоящие в пустыне возле спящего юноши), вызвала резкую критику со стороны И. Е. Репина. Полемика вокруг этой композиции привлекла к Петрову-Водкину внимание публики, и молодой художник стал принимать участие в различных выставках.

Огромную роль в дальнейшем развитии творчества Петрова-Водкина сыграло его знакомство с древнерусскими иконами XIV–XV веков. Впервые увидев их, художник понял, что его призвание — монументальная живопись.

Стремление к монументальности отразилось в таких работах мастера, как «Купание красного коня» (1912, Третьяковская галерея, Москва), «Мать», 1913, Третьяковская галерея, Москва).

В 1916 году Петров-Водкин впервые обратился к исторической тематике и написал картину о Первой мировой войне «На линии огня» (Русский музей, Санкт-Петербург). Автор трактовал конкретное событие как нечто отвлеченное, поэтому полотно получилось не слишком удачным.

Октябрьскую революцию художник принял сразу и безоговорочно. Летом 1918 года была закрыта Академия художеств, а вместо нее создано Высшее художественное училище, где Петров-Водкин выполнял обязанности профессора живописи. Вскоре он стал одним из руководителей Петроградских свободных художественных мастерских, реорганизованных из Высшего художественного училища.

Вместе с группой молодых художников Петров-Водкин занимался оформлением новых революционных праздников. К первой годовщине революции он со своими помощниками украсил Театральную площадь огромными панно с изображением народных героев — Степана Разина, богатыря Микулы Селяниновича и др.

В картинах Петрова-Водкина, посвященных революционным событиям, по-прежнему сильно обобщающее, символическое начало, но теперь оно имеет связь с реальными явлениями действительности.

Таково полотно «1918 год в Петрограде» («Петроградская мадонна», 1920, Третьяковская галерея, Москва). Молодая женщина, прижимающая к себе ребенка, стоит на балконе. Внизу, за ее спиной оживленные группы людей. Именно мать, оберегающая своего младенца, подчеркивает настроение тревоги, пронизывающее композицию. Обратившись к историко-бытовому сюжету, автор создал не просто образ пролетарской матери.

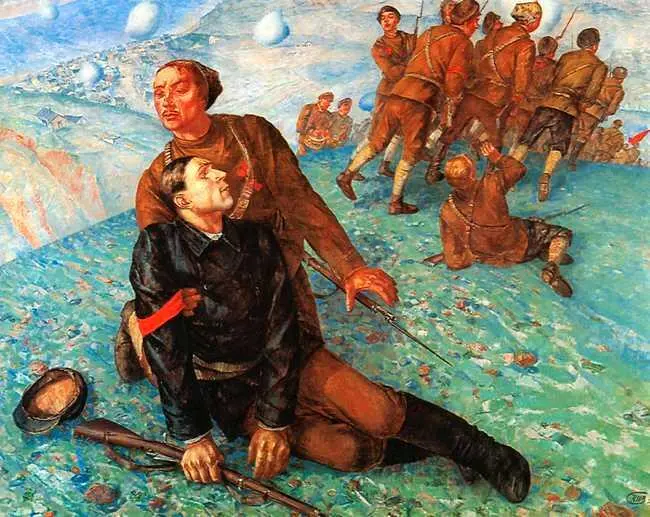

К. С. Петров-Водкин. «После боя», 1923, Музей вооруженных сил, Москва

К. С. Петров-Водкин. «Смерть комиссара», 1928, Русский музей, Санкт-Петербург

Его героиня, напоминающая Богородицу на древнерусской иконе и Мадонну с итальянской фрески эпохи Проторенессанса, — защитница и хранительница детского счастья.

Революционные события нашли отражение и в романтической композиции «После боя» (1923, Музей вооруженных сил, Москва). На первом плане художник показал трех бойцов, погруженных в печальные воспоминания о погибшем командире. На втором плане — сцена смерти командира. Прием соединения на одном полотне двух эпизодов, происходивших в разное время, помог автору полнее и глубже раскрыть свой замысел.

К этой же теме Петров-Водкин обращается и при создании известной картины «Смерть комиссара» (1928, Русский музей, Санкт-Петербург). Полотно было написано для выставки, открытой к десятилетию Красной Армии. Художник изобразил родные места, где в годы Гражданской войны шли ожесточенные бои. В то же время каменистые холмы, маленькие домики, окружившие церковь, — это обобщенный образ Родины и Земли как планеты. Чтобы добиться подобного впечатления, Петров-Водкин расположил фигуры людей наклонно к земной плоскости.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: