Надежда Ионина - 100 великих монастырей

- Название:100 великих монастырей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Ионина - 100 великих монастырей краткое содержание

Мы привыкли считать, что монастыри и монастырская культура связаны прежде всего с христианской религией. Это, безусловно, так. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о христианских монастырях, ставших поистине национальными (а нередко и общемировыми) святынями как на католическом Западе, так и на православном Востоке, а также в странах, где существуют так называемые древние христианские Церкви. Но книга повествует и о монастырях буддийских, ведь в традиции этой мировой религии также издревле распространены обычаи создавать центры отшельнического совместного жития, молитвенной практики и хозяйствования, которые по праву именуют монастырями.

100 великих монастырей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Под стеклом рабочего стола хранится письмо в «Общество русской истории и древностей российских», избравшее Петра Негоша своим почетным членом:

«Благодарю Москву за внимание и за то, что она вспомнила о своем искреннем поклоннике, обитающем на краю славянского мира; за то, что не забыла атома, но атома, который ей принадлежит по всему, — атома, который ураганом времени занесен на страдания, в среду чужих! О, сколь Москва восхищает меня!.. Как усладительно внимание Москвы для души, пылающей пламенем величия и гордости славянской! Я — ее преданный сын, я — ее поклонник…»

Черногорские митрополиты, не имея прямого потомства, еще при жизни готовили себе преемников (обычно племянников), которых народ в свое время должен был облечь властью. Перед такой необходимостью встал и владыка Петр I, но выбрать преемника ему удалось лишь с третьей попытки. Его младший (12-летний) племянник Радивоя был неграмотным мальчиком и пас овец на склонах Ловчена, но в 1825 г. владыка призвал его в Цетинский монастырь, где тот провел полгода, быстро научился читать и писать, и успехи его в учении радовали владыку Петра [93] О Петре II Негоше подробнее можно прочитать в книге «100 великих некрополей».

.

Петр II Негош скончался в октябре 1851 г. — в тот самый день, в какой 21 год назад взял на свои плечи судьбу родины и народа. После него 1 января 1852 г. на престол вступил 20-летний Данило Петрович, бывший монахом в Цетинье. Он принял светский титул «князя свободной Черногории и Брды» и отделил светскую власть от духовной, поставив во главе последней архиепископа Иллариона, которого провозгласил митрополитом. В этом сане митрополит Илларион поддерживал князя во всех его начинаниях и реформах: так, с согласия князя все монастырские доходы он стал употреблять на распространение образования и развитие школ.

В учительской академии, о которой говорилось выше, готовили учителей для городских и сельских школ и духовенство — не только научное, но и военное. Занятия в академии распределялись следующим образом: до обеда — лекции по логике, истории, религии, естественным наукам, математике, языковедению и другим предметам. Послеобеденное время посвящалось самостоятельным занятиям, письменным работам, физическим упражнениям и отдыху. По воскресеньям занимались стрельбой и военными упражнениями. Все издержки по содержанию академии взяло на себя государство, которое заботилось о нуждах воспитанников со дня их поступления в учебное заведение: оно одевало их, кормило и щедро снабжало всем нужным для занятий.

В 1869 г., через несколько лет после учреждения учительской академии, в Цетинье было открыто высшее женское учебное заведение — тоже на государственные средства. Официально школа называлась «Черногорский институт для молодых девушек», который был устроен на 30 воспитанниц, и 20 казенных пансионерок и 10 своекоштных [94] Своекоштные воспитанницы должны были платить ежегодно 200 гульденов и иметь свою форму.

.

Курс обучения был рассчитан на 6 лет; домой воспитанниц отпускали только на Рождество и на летние каникулы; все остальное время (кроме исключительных случаев — болезни родителей и др.) они должны были находиться в школе. «Черногорский институт для молодых девушек» устраивался для того, чтобы через образование возвысить женщину, поднять ее нравственное самосознание и подготовить будущих учительниц для женских учебных заведений.

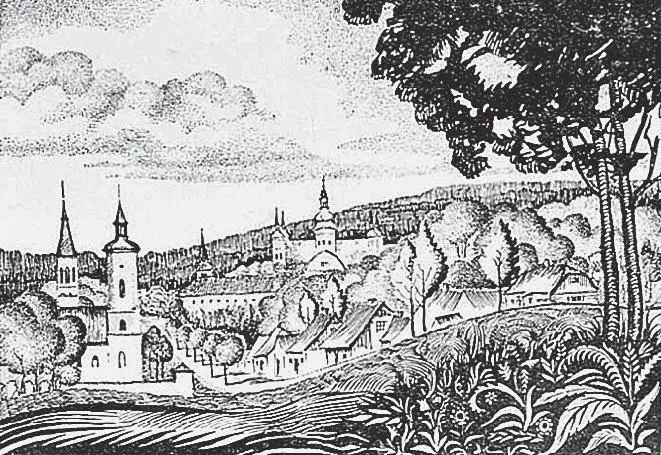

СУПРАСЛЬСКИЙ БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

На левом берегу реки Супрасль, в 14 километрах от уездного тогда города Белостока, располагался замечательный православный монастырь, процветавший в этих краях до появления печально знаменитой унии. Величественная церковь его свидетельствовала о благочестии древних литовско-русских бояр, которые в сооружении иноческих обителей не уступали князьям и боярам восточной Руси. На содержание таких обителей они завещали огромные суммы, которых хватило было на вечные времена.

Основание Супрасльскому монастырю положил в 1498 г. маршал (предводитель) Литовского княжества — Александр Иванович Ходкевич. Он устроил эту обитель в своем имении — в местности под названием «Городок», располагавшейся в 28 километрах от того места, где монастырь расположился впоследствии. Для устроения обители маршал вызвал монахов из Киево-Печерской лавры (по другой версии — из монастырей Афона). Вызванные иноки жили об образцу восточных скитов — в рассеянных по лесу кельях, располагавшихся вдали друг от друга. Только на молитву собирались они вместе в храме, возведенном А. И. Ходкевичем во имя Иоанна Богослова. Одновременно маршал начал строить замок для защиты монастыря и собственных владений от случайностей войны, которую он вел с великим князем московским Иваном III.

C возведением замка численность населения в этих краях увеличилось, что было очень тревожно для монастыря, поэтому по просьбе игумена Пафнутия и братии маршал согласился предоставить им другое место. Чтобы его выбрать из Городка по реке Супрасль пустили, по древнему благочестивому обычаю, деревянный крест. За ним по берегу реки шли иноки, следившие, в каком месте он пристанет к берегу. Крест остановился в местности, которая называлась «Сухий Грудъ» (Сухой Бугор) — при впадении в Супрасль в Блудовской пуще речек Березовка и Грабовка. Здесь и стал устраиваться монастырь, который от названия реки получил наименование Супрасльский.

Чтобы упрочить положение вновь создаваемой обители, А. И. Ходкевич и епископ Смоленский Иосиф Солтан записали в ее пользу земельные угодья в различных местах Гродненской губернии, дававшие монастырю ежегодно 30 000 рублей дохода. По уставу, данному Супрасльскому монастырю его основателями, обитель эта находилась в зависимости от Киевских митрополитов, которые, впрочем, без сношения с ктиторами Ходкевичами не могли вмешиваться в ее внутренние дела. Архимандрит избирался из числа братии и посвящался в сан митрополитом с ведома и согласия Ходкевичей.

На протяжении XVI в. число братии в монастыре колебалось от 70 до 100 человек. Многие из них прославились высокими иноческими подвигами; было среди них и несколько отшельников, которые жили в особом скиту. Подвизались в обители и ученые иноки, которые собирали книжные редкости, в результате чего в монастыре составилась обширная библиотека — главным образом, из святоотеческих писаний на разных языках (славянском, греческом, латинском и польском). Некоторые из ученых иноков оставили и собственные сочинения, написанные в XVI–XVII вв. и направленные на обличение заблуждений латинян и иудеев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: