Надежда Ионина - 100 великих монастырей

- Название:100 великих монастырей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Ионина - 100 великих монастырей краткое содержание

Мы привыкли считать, что монастыри и монастырская культура связаны прежде всего с христианской религией. Это, безусловно, так. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о христианских монастырях, ставших поистине национальными (а нередко и общемировыми) святынями как на католическом Западе, так и на православном Востоке, а также в странах, где существуют так называемые древние христианские Церкви. Но книга повествует и о монастырях буддийских, ведь в традиции этой мировой религии также издревле распространены обычаи создавать центры отшельнического совместного жития, молитвенной практики и хозяйствования, которые по праву именуют монастырями.

100 великих монастырей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Печатные работы начались в обители в марте 1720 г., и вскоре из монастырской типографии вышло издание «Четыре поучения» (300 экз.). Это было поучение на день святого Александра Невского, слово благодарственное о Полтавской победе, слово о победе у Гангута и о взятии шведских судов в 1719 г., а также слово в день святого апостола Андрея Первозванного, заканчивавшееся похвальным словом Петру I. Вторым изданием, вышедшим из монастырской типографии, стал «Букварь» с толкованием блаженств; за ним последовали «Раскольническая книга малая» [111] Она еще называлась «Раскольнические вопросы и ответы».

и др. Толкование блаженств евангельских было сочинено по указу Петра I. Он сам редактировал его и в послании Святейшему Синоду из Астрахани в июле 1722 г. писал: «Книгу о блаженствах все чел (прочел. — Н. И. ), которая зело изрядная и прямой путь христианской, только надлежит предисловие сделать, в которым разные наши толкования неправыя ханжевские все выяснить, дабы читающий перво свой порок узнал, и потом пользу и прямую истину; также в конце силу всей книги зело короткою выпискою без толку, понеже оной уже выше писан, положить, дабы мог на память оное иметь, понеже всей книги на память невозможно иметь».

Император предполагал воспитывать в столичном монастыре ученое монашеское братство — кандидатов в архиереи. Ученые монахи (не моложе 30 лет), прошедшие курс семинарии, должны были читать и переводить богословские труды, писать собственные сочинения и произносить проповеди. Они подчинялись особому «монаху-директору» — второму лицу после архимандрита, им полагалось большее, по сравнению с остальной братией, обеспечение. По окончании курса наук им предстояло стать настоятелями крупных монастырей. Но задуманный Петром I проект в таком виде не был осуществлен из-за малого числа образованных людей [112] Ученое братство появилось здесь только в 1797 году.

, однако Александро-Невская лавра стала «школой» высшего духовенства. Кандидаты на высокие церковные должности вызывались и для повышения образования, и для испытания их взглядов, а многие насельники монастыря занимали архиерейские кафедры.

В конце октября 1721 г. по распоряжению архиепископа Феодосия при Александро-Невском монастыре была учреждена Славянская школа для обучения детей письму и чтению. В нее принимали детей в возрасте от 5 до 13 лет, родители которых состояли в разных сословиях. Главным учебным пособием в этой школе был «Букварь, или Начальное учение отрокам» Феофана Прокоповича.

В 1725 г. в обители было уже 23 иеромонаха, еще 8 находились при флоте. Монастырь имел три подворья в столице [113] Одно из них, на 7-й линии Васильевского острова, сохранилось до настоящего времени.

, несколько подворий в Москве, а с 1734 г. еще и в Новгороде. В 1726 г. на основе Славянской школы была создана Александро-Невская греко-латинская семинария, для которой через 14 лет был выстроен новый корпус. Она давала будущим служителям церкви основательное по тем временам общее и богословское образование: здесь изучались греческий и латинский языки, музыка, арифметика, геометрия. Со временем добавились древнееврейский язык, философия и «оратория». В 1788 г. семинария была преобразована в Главную семинарию, а в 1797 г. — в Александро-Невскую академию.

Церковь Благовещения существовала до 1756 г., потом ее разобрали и выстроили новую — тоже деревянную, с пятью главами. Через 30 лет разобрали и эту церковь, и на ее месте к Лазаревской церкви была пристроена трапезная. Лазаревская церковь была возведена в 1717 г. над могилой царевны Натальи Алексеевны, устроительницы первого в Санкт-Петербурге общедоступного театра. Совершив последний долг над прахом любимой сестры своей, Петр I и воздвиг над могилой лучший ей памятник — каменную церковь во имя святого Лазаря. Вокруг нее со временем образовалось кладбище, на котором хоронили лишь знатных особ по повелению царя; Петр I и сам часто присутствовал на погребениях.

Таким образом, почти с самого начала существования Александро-Невского монастыря начинается история его некрополя, продолжавшаяся вплоть до ХХ в. В Благовещенской церкви — со времен Петра I — находили вечное упокоение члены царской фамилии. У северной стены в пол вмурована мраморная плита со знаменитой лаконичной надписью: «Здесь лежит Суворов». В годы Великой Отечественной войны, когда в зданиях Лавры размещался госпиталь, солдаты, уходившие на фронт, клялись у суворовского надгробия в верности Отечеству.

САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ

Местность нынешнего Сарова издавна была населена мордвой, платившей дань русским князьям — Рязанским и Владимирским. На горе, где впоследствии устроилась Саровская пустынь, сначала, вероятно, располагалась русская крепость. В 1298 г. татары под предводительством ширинского хана Бахмета покорили эти земли и на месте крепости построили укрепленный город Сараклыч («царственный город»). Он разделялся на три части (или городка), со всех сторон окруженные глубокими рвами, высокими земляным валом и речками Сатис и Саровкой. Нередко татарам приходилось биться здесь с местным населением, и потом первые монахи часто находили в земле стрелы, сабли, копья и много человеческих костей.

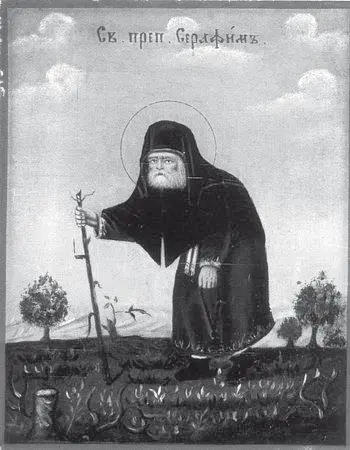

Серафим Саровский

Столицей ордынских князей Сараклыч был всего 90 лет, а потом местное население стало теснить их — особенно после Куликовской битвы. По преданию в 1389 г. последний правитель — хан Бехан — покинул город, и татары убрались сначала за речку Мокшу, а потом разошлись в разные стороны, основав множество своих селений. Стольный град Сараклыч, некогда грозный и могущественный, начал приходить в запустение, зарос лесом, и в нем завелись дикие звери. Позднее его назвали Старым городищем, но достоверных источников о существовании Сараклыча до сих пор не найдено, так что был ли город в действительности — остается неясным.

Впоследствии место это с окрестными деревнями было передано князьям Кугушевым, но нисколько не оживилось и еще 300 лет оставалось заброшенным. К тому же оно пользовалось недоброй славой, так как за эти три века рядом с ним прошла Большая посольская дорога, соединившая юг России с Москвой. До сих пор в народе передаются легенды о разбойниках-темьянах, промышлявших на Большой дороге и зарывших в Старом городище несметные сокровища.

Но гора у слияния двух рек и бьющие из-под нее ключи привлекли в это живописное место монахов. Первым избрал Саровскую гору для отшельнической жизни пензенский монах Феодосий, пришедший на Старое городище в 1664 г. и построивший себе келью на берегу речки Сатис — на валу бывшего городища. О подвизавшемся в уединении отшельнике узнали крестьяне близлежащего села Кременок, которые стали приходить к нему за благословением и советом. От него они и узнали о чудесах, происходивших на Саровской горе. Много раз он видел необыкновенный свет над горой и даже огненные лучи, освещавшие ее сверху. Иногда Феодосий слышал гул и звон, раздававшиеся изпод земли, и, наблюдая эти явления, он пришел к выводу, что месту этому предназначено великое будущее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: