Надежда Ионина - 100 великих монастырей

- Название:100 великих монастырей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9533-1019-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Надежда Ионина - 100 великих монастырей краткое содержание

Мы привыкли считать, что монастыри и монастырская культура связаны прежде всего с христианской религией. Это, безусловно, так. Книга, которую вы держите в руках, рассказывает о христианских монастырях, ставших поистине национальными (а нередко и общемировыми) святынями как на католическом Западе, так и на православном Востоке, а также в странах, где существуют так называемые древние христианские Церкви. Но книга повествует и о монастырях буддийских, ведь в традиции этой мировой религии также издревле распространены обычаи создавать центры отшельнического совместного жития, молитвенной практики и хозяйствования, которые по праву именуют монастырями.

100 великих монастырей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обитель до самых отдаленных своих закоулков дышит таинственностью, и когда начинает вечереть, даже животные, мирно возвращающиеся с пастбищ, кажутся оборотнями. Монастырь Самье и на самом деле служит приютом ламе Тше-Кионгу — одному из величайших оккультистов и официальных оракулов Тибета, который жил в храме Угс-Кханг — Жилище Животворного Духа. Так называлось помещение, куда, по уверениям тибетцев, и доставлялось «последнее дыхание» умирающих. Переносят «последние вздохи» от места упокоения покинутого тела до монастыря определенные лица, которые в состоянии транса действуют бессознательно. Материальное тело такого человека в этом, естественно, не участвует и даже не покидает своего жилища. В состоянии бодрствования он ничего о своих странствованиях не помнит.

Почему «дыхание жизни» переносят именно в монастырь Самье, тибетцы объясняют тем, что его избрали своей резиденцией демоны-самки Сингдангмо (львиная маска). Они занимают покои в храме — обители ламы-прорицателя и туземного бога Пекара. Покои эти всегда заперты. В одной совершенно пустой комнате стоит колода мясника; на ней лежит ритуальный нож с кривым лезвием, которым Сингдангмо и рубят «дыхание жизни». Колода и нож остаются в жилище демонов в течение года, затем их заменяют новыми. Во время замены можно увидеть, что лезвие ножа сильно зазубрено, а колода иссечена и выщерблена от постоянного употребления.

Угс-Кханг тоже породил много страшных рассказов, в которых описываются терзания и борьба «последних дыханий». И даже случаи побега, когда «последние вздохи жизни», не помня себя от ужаса, мчались по всей стране, преследуемые голодными Сингдангмо. Поселившиеся в монастыре жители уверяют, что по вечерам из «Жилища Животворного Духа» доносятся крики, стоны, хохот и стук ножа о колоду. Само «Жилище» расписано изображениями мертвецов и скелетов, а перед входом в него лежат кожаные мешки, увешанные ритуальными шарфами (хадаками) и облепленные маслом и монетами. Хадаки символизируют упаковку, в которой доставлялись «последние вздохи», а сами тибетцы говорят, что в них «влетают души умерших».

Когда-то Тше-Кионгу полагалось брать себе монаха в провожатые. Однажды он, заменив ритуальные принадлежности, собирался уже покинуть логово Сингдангмо. Но сопровождавший его монах вдруг почувствовал, что кто-то схватил его сзади за одежду и тянет обратно в комнату. «Кушог! Кушог! — закричал в ужасе монах, обращаясь к ламе. — Кто-то держит меня!». Оба обернулись, но в комнате никого не было. Лама снова направился к двери и уже переступил порог, и монах-провожатый собирался последовать его примеру, но вдруг упал мертвым. С тех пор лама Тше-Кионг остался один, но тибетцы считают, что от опасностей его ограждала высокая степень посвящения в магические заклинания, тайной которых он владел.

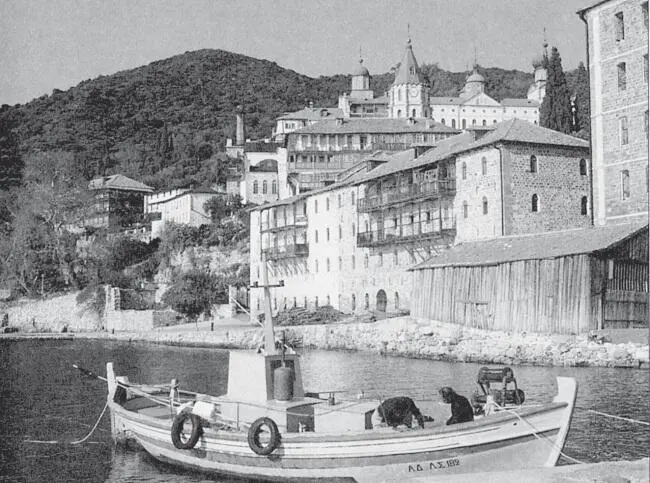

ПАНТЕЛЕИМОНОВ МОНАСТЫРЬ НА СВЯТОМ АФОНЕ

Русского человека всегда связывало с Афоном самое сокровенное и святое. Сначала русские иноки подвизались в разных обителях Святой горы, а потом по просьбам и ходатайствам наших великих князей (начиная с Владимира), которые были в родстве с греческими императорами, им был дарован в 1080 г. греческий скит Пресвятой Богородицы Ксилургу (Древоделия) с церковью во имя Ее пречистого Успения. Скит, ставший очагом русского монашества на Святой горе, к XII в. сделался не только местом уединения и аскетических подвигов, но и русским духовным центром, откуда на Русь поступало множество церковных рукописей.

Ко второй половине XII в. число насельников скита увеличилось настолько, что игумен Лаврентий из-за тесноты места должен был искать другое место на Афонской горе, чтобы разместить возросшую русскую общину. В 1168 г. он обратился к Синоду Афонской горы с соответствующей просьбой, и через год Собор афонских игуменов безвозмездно отдал русской братии некогда процветавший, но к тому времени запущенный и полуразрушенный монастырь «Фессалоника», устроенный во имя Пантелеимона Солунского. Сохранился акт о передаче русским этой захудалой обители, находившейся в чаще леса на вершине горы.

На новом месте началась оживленная монашеская жизнь: очень быстро восстановились старые здания, начали возводиться новые, еще больше увеличилась иноческая община, и к концу XII в. русские на Афоне занимают уже третье место — после греков и иверов. Но, к сожалению, с того времени и до начала XIV в. сведений о русской обители почти не сохранилось, т. к. многочисленные пожары уничтожили монастырские летописи и документы. Лишь в 1312 г. византийский император Андроник II Палеолог новой грамотой возобновил все прежние владения и права русского Пантелеимонова монастыря.

Монголо-татарское иго надолго прервало оживленные связи Руси со Святой горой, и русских монахов в это время становилось все меньше. Монастырские строения приходят в упадок, да и вообще экономическое положение обители было тогда крайне бедственное. С 1345 г. монастырь переходит во владение сербских монархов, и король Стефан Душан своими щедрыми пожертвованиями способствовал новому расцвету русской обители.

Почти целое столетие монастырь находился под покровительством сербских правителей, которое излилось на него после пострижения еще в ските Ксилургу с именем Саввы сербского царевича Растка. Когда монголо-татарское иго на Руси было свергнуто, то восстановились и прерванные отношения со Святой горой. С конца XV в. на Святую гору прибывают многочисленные русские, начинают поступать в Пантелеимонов монастырь и пожертвования от московских князей. Первым прославил свое имя на святой горе царь Иван Грозный, сделавший в Пантелеимонов монастырь (а также в Хиландар и Пантократор) щедрые вклады. Преемники Ивана Грозного тоже покровительствовали обители Святого Пантелеимона, но после периода некоторого расцвета монастырь вновь приходит в упадок. К 1582 г. его положение настолько ухудшилось, что временно обитель была даже закрыта. В дальнейшем трудности сменились более благоприятными временами, но с царствования Петра I монастырь вновь стал клониться к упадку. Посетивший обитель в 1725 г. русский паломник В. Г. Барский нашел в ней только четырех монахов — двух русских и двух болгар. А позже в монастыре Святого Пантелеимона вообще не осталось ни одного русского.

За освобождение единоверцев от турецкого ига Россия вела с Турцией в XVIII в. три войны, а в XIX — четыре. В этот период русские не могли попасть на Афон, и количество наших монахов на Святой горе сильно сократилось. После поражения в войне с турками (1768–1774) Россия вынуждена была отозвать своих граждан, находившихся на турецкой территории, и тогда монастырь перешел в руки греков. Но святой угодник Божий явился во сне одному из старцев и сказал: «Если в моем монастыре не будет русских, монастырь придет в упадок». И вскоре он действительно пришел в такую нужду, что оставшиеся насельники вынуждены были оставить его. Они спустились к морю и, поселившись вокруг кельи епископа Христофора, основали нынешний Пантелеимонов монастырь — оплот всего русского на Святом Афоне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: