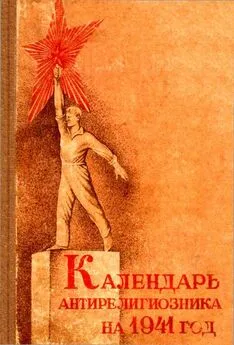

Д. Михневич - Календарь антирелигиозника на 1941 год

- Название:Календарь антирелигиозника на 1941 год

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное антирелигиозное издательство

- Год:1941

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Д. Михневич - Календарь антирелигиозника на 1941 год краткое содержание

Настольная книга «Календарь антирелигиозника на 1941 год» — это хрестоматия-календарь; основное содержание — статьи раскрывающие сущность религии и её реакционный характер, статьи о вековой борьбе науки и религии, о мужественных мыслителях, неутомимо боровшихся против религии за истину, о величественных открытиях и достижениях современной науки, высказывания об атеизме и религии выдающихся представителей мировой культуры — ученых, писателей, общественных деятелей разных времен и народов, антирелигиозный фольклор и многое другое.

Календарь антирелигиозника на 1941 год - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Например, у дикарей Полинезии жрец окропляет или погружает в воду каждого новорожденного, произнося заклинания против злых духов, — совсем как христианский поп. У туземцев острова Новая Зеландия водное «очищение» ребенка совершается на восьмой день или еще раньше, при этом жрец окропляет ребенка водой. У тибетцев при рождении ребенка зажигают свечи на домашнем алтаре, лама-жрец трижды погружает новорожденного в купель с водой, метит его и дает имя.

Обряды колдовского «очищения» детей и взрослых водой были очень распространены в религиях народов, населявших Римскую империю (в этой империи зародилось христианство). «Язычники» крестили новичков при приеме в члены своих религиозных общин. Например, так было в общинах поклонников персидского бога Митры, египетских богов Сераписа и Изиды, малоазиатского бога Аттиса, греческой богини Деметры. Ранние христиане заимствовали (не раньше конца II в.) обряд крещения именно из этих религий, но стали уверять, что он был установлен Христом.

Таким образом, христианское крещение водой заимствовано из «язычества».

Иначе произошел поповский праздник крещения, установленный будто бы ранними христианами в воспоминание о том, что Христос крестился в реке Иордане. Установлено, что Христа никогда не было. Значит, его никто не мог крестить. Праздник крещения возник совершенно не так, как рассказывают попы.

В египетском городе Александрии задолго до появления христианства ежегодно справлялся праздник «богоявления» и «рождества» бога растительности Озириса (его называли там Эоном). Справляли этот праздник 6 января. Сначала этим праздником отмечали появление первой зелени на полях и лугах. Позже эти земледельческие черты праздника забылись.

Главным обрядом этого праздника у жителей Александрии было «хождение на воду»— освящение реки Нил (верили, что это колдовство обеспечит разлив Нила в размерах, достаточных для орошения полей).

Появившись в Александрии, христиане сначала продолжали справлять вместе со всем населением «языческий» праздник «рождества и богоявления» бога Озириса. Они связали этот праздник с евангельскими сказками о крещении Христа и превратили в тройной праздник рождества, богоявления и крещения Христа.

В III в. тройной январский праздник крещения, рождества и богоявления Христа справляли уже все христианские церкви.

В IV в. христианская церковь ввела в свой календарь праздник рождества.

Поэтому был изменен и январский праздник. Его стали считать только днем крещения и богоявления.

О воскресном дне

Народы и племена, очень мало развитые в культурном отношении, не умеют считать время неделями (из семи или другого числа дней). Такой счет существует только у сравнительно более развитых народов, притом большей частью не семидневный. Например, некоторые племена негров Африки имеют неделю из 3, 4, 5, 6 и 8 дней лишь потому, что столько дней проходит у них от одного базарного дня до другого. Там, где базары чаще, недели оказываются короче, а где базары реже, там недели длиннее.

Пятидневная неделя была в древней Ассирии, в странах Скандинавии, в Центральной Америке, в Восточной Индонезии, десятидневная — у инков, в древнем Перу (в Южной Америке).

Древнее население Месопотамии знало пятидневную неделю, а позлее там установился семидневный счет. Сначала время считали по тем явлениям природы, которые регулярно повторяются (смена времен года, разливы больших рек, чередование ветров и т. д.). В некоторых местах время измеряли промежутком от одной весны до другой, от одного лета до другого (древние славяне словом «лето» обозначали год). Когда хозяйственная деятельность и общественная жизнь стали более сложными, понадобилось точнее вычислить продолжительность года и его частей.

На помощь пришла астрономия. Она помогла точнее вычислить длину года, месяцев и семидневной недели. Тут пригодились наблюдения над изменением вида луны (фаз луны). Месяцем стали считать промежуток между двумя новолуниями (29,5 суток), а неделей — промежуток около семи дней между двумя соседними фазами луны (от новолуния до первой четверти, затем от первой четверти до полнолуния, от полнолуния до последней четверти и от нее опять до новолуния).

Астрономией в древней Месопотамии занимались жрецы. Они-то и приписали священное, колдовское значение семидневной неделе и каждому ее дню. Вавилонские жрецы-звездочеты считали, что существует семь планет. Их почитали как божества: это Луна, Меркурий, Венера, Солнце (его в древности тоже причисляли к планетам), Марс, Юпитер и Сатурн. К каждому дню семидневной недели в древней Месопотамии было «прикреплено» особое божественное небесное светило. Седьмой, последний, день недели — «саббату» — вавилоняне считали тяжелым, зловещим.

Но вавилонские жрецы не знали того, что установлено было позднее: планет существует гораздо больше.

От вавилонян заимствовали семидневную неделю с седьмым субботним днем древние евреи; этот день они посвятили богу Ягве. К древним персам семидневная неделя перешла тоже от вавилонян.

Римские жрецы (как прежде — вавилонские) дали каждому дню название божества — «планеты» в таком порядке: день Солнца, день Луны, день Марса, день Меркурия, день Юпитера, день Венеры, день Сатурна. Большинство этих названий до сих пор сохраняется в языке многих народов Западной Европы, например у итальянцев; у них «люнеди» — день Луны, «мартеди» — день Марса, «мерколеди» — день Меркурия, «джоведи» — день Юпитера, «венерди» — день Венеры, «саббати» — день Сатурна. По-немецки седьмой день называется «днем солнца» («зоннтаг»), то же самое по-английски («сандей»).

Таким образом, совершенно ошибочно представление, будто у всех народов седьмой день недели называется воскресеньем.

Когда христианство стало распространяться, христианские церковники постарались подчеркнуть отличие своей религии от древнееврейской. Поэтому уже на рубеже I и II вв. новой эры христиане попытались установить свой день отдыха. Он назывался то «первым днем недели», то «днем господним». Этот праздник стали приурочивать с начала II в. к «дню солнца», или к дню бога Митры, культ которого был очень распространен.

При покровительствовавшем христианам императоре Константине (в 321 г.) в «день солнца» (воскресенье) были запрещены занятия в государственных учреждениях и в армии, все работы в городах. Тогдашние христиане толком не знали, кого они этим почитали: языческого бога Митру или Христа.

Семидневка после принятия славянами христианства первое время называлась у славян «седьмицей». Первым днем была «неделя»— день отдыха, день «неделания». Остальные дни получили названия по порядку: понедельник, т. е. первый день после «недели» (воскресенья), вторник — второй день, среда (средний день седьмицы), четверг — четвертый день, пятница — пятый, суббота — по названию седьмого дня в библии. Только в XIII в. первый день стали называть воскресеньем, а названием «неделя» обозначать всю седьмицу. У белоруссов и украинцев день отдыха до сих пор именуется по-старославянски — «неделей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: