Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Другим источником обогащения дружинной знати было взимание дани. Ее взимали с покоренных племен «от рала» («от плуга») или «от дыма» по «черне куне», «беле веверице» или «по щълягу». Собирали в качестве дани «скору», воск и мед, «ополонялись челядью». До середины X в. дань взималась в произвольных размерах, и мерилом размера дани были лишь жадность и сила князей.

Иногда взимали «дань легъку», чтобы привлечь на свою сторону сильное племя, как это имело место по отношению к северянам, которых подчинил себе Олег, освободив их одновременно от подданства хазарскому кагану; иногда, наоборот, накладывали «дань тяжьку», «болши Олговы», особенно после того, как некоторые племена пробовали оказать сопротивление («затворишася», «заратишася»).

Собирали иногда по нескольку раз, как это имело место во времена Игоря в древлянской земле, когда древляне должны были один раз уплатить дань Свенельду и его «отрокам» и дважды Игорю, что, наконец, переполнило их чашу терпения и привело к убийству Игоря. Мало того, что общинники кривичи, северяне, дреговичи, радимичи и другие должны были платить дань, они же должны были «повоз везти», т. е. доставлять продукты-товары, собранные в качестве дани, к определенным пунктам.

Конный дружинник X в.

Дань платили не только киевскому князю. Платили племенным князьям, местным «светлым и великим» князьям, «иже суть под рукою» киевского князя, из числа «находников» – варягов или племенных князей, признавших киевского князя своим верховным вождем. Одновременно со сбором дани «примучивались» всяко го рода другие поборы, «виры» и «продажи».

Кроме сборов дани, «вир» и «продаж», существовало еще «полюдье». Константин Багрянородный указывает: «Зимний и суровый образ жизни этих самых Руссов таков. Когда наступит ноябрь месяц, князья их тотчас выходят со всеми Руссами из Киева и отправляются в полюдье, т. е. круговой объезд, а именно в славянские земли Вервианов, Другувитов, Кривичей, Севериев и остальных славян, платящих дань Руссам. Прокармливаясь там в течение целой зимы, они в апреле месяце, когда растает лед на реке Днепре, снова возвращаются в Киев. Затем забирают свои одно-древки, как сказано выше, снаряжаются и отправляются в Романию (Византию)».

Константин Багрянородный указывает, что полюдье не распространяется на земли Руси внутренней, коренной (Киев, Чернигов, Переяславль). Оно распространяется лишь на земли подвластных киевскому князю славянских племен, на «Русь внешнюю».

Термин «дружина», в древности обозначающий всякое содружество, товарищество, союз, общность, приобретает теперь более специфический оттенок и начинает означать княжеских воинов и сотрудников, княжих «мужей».

Дружинники окружают древнерусских «великих и светлых» князей, живут с ними под одной крышей, наполняя их горницы и разделяя все их интересы. Князь советуется с ними по вопросам войны и мира, организации походов, сбора дани, суда, административного управления. С ними вместе он принимает законы, постановления, решения.

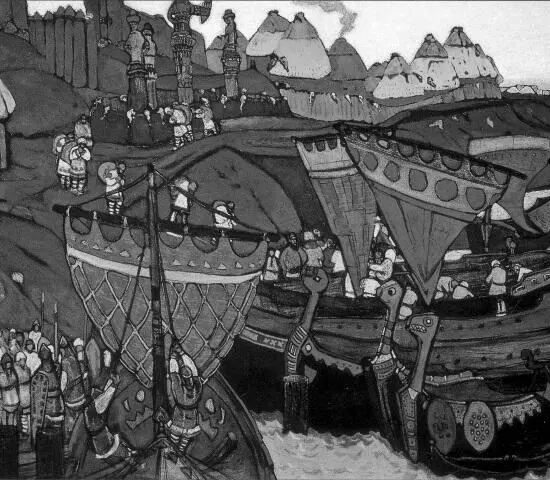

Н. Рерих. Славяне на Днепре. 1905 г.

Они помогают князю управлять его домом, двором, хозяйством, разъезжают по его поручениям по земле, творя суд и расправу, собирая дани, «уставляя» землю, «нарубая» города, созывая воинов, следя за княжеским хозяйством, за «нивами» и «уходами», «ловищами» и «перевесищами», за селами и челядью.

Они же отправляются «слами» (послами) князя в другие страны, к другим правителям, «гостят» там и торгуют княжими товарами, которые собрал он во время полюдья или в результате удачного похода в «чужую землю», заключают от его имени договоры и, снабженные княжими полномочиями (позднее оформляемыми в грамоты), ведут дипломатические переговоры.

Дружина делится на три группы. На первом месте стоит «старшая» дружина, «бояре светлые», выросшие из «лучших мужей», «старой» или «нарочитой чади». Они имеют свое хозяйство, свой двор, челядь, своих дружинников-«отроков». Они – старшие, и им поручаются важнейшие функции княжеского управления.

Младшая дружина («детские», «пасынки», «отроки», «юные») живет при дворе князя, обслуживает его дом, двор, хозяйство, выступая в роли слуг. С ней делится князь частью своих доходов от сборов дани, судебных штрафов, частью военной добычи. Князь снабжает ее «оружием и порты», «лжицами» и пищей, жилищем и «узорочьем», короче – всем. Из ее среды выходят слуги князя, его телохранители, младшие должностные лица, младшие агенты княжьего управ ления. Эта часть княжой дружины сливается с княжим «огнищем» – двором, с «чады и домочадцы», с несвободными слугами – челядью.

И, наконец, третья группа состоит из «воев», «мужей храборьствующих». Это были воины в самом широком смысле слова, набранные из народа. Эти «мужи» «древних князи» собирали «многое имение», «воююще ины страны».

В древности «мужи храборьствующие», составлявшие основной боевой контингент личных военных сил князя, имели огромный вес. Они выходили из народа и были тесно связаны с ним. Но они с течением времени теряли свое значение и уступали место группировкам – «старшей», «передней» и «молодшей» дружине. «Мужи»-воины либо входили в состав «передней» дружины, либо поглощались «молодшей», либо попадали в подчиненное положение и к тем, и к другим, снова сливаясь с народом, с городским населением, выступая в качестве «воев» городских ополчений – «полков», и между ними и князем вырастала зияющая пропасть.

Военное дело

На войну славяне шли обыкновенно пешими, прикрыв тело бронею и имея на голове шлем, при левом бедре тяжелый щит, за спиною лук со стрелами, пропитанными ядом; кроме того, они были вооружены обоюдоострым мечом, секирою, копьем и бердышом.

С течением времени, начиная, по-видимому, с X в., славяне ввели в свою военную практику и конницу, о чем можно судить по показанию Льва Диакона относительно армии Святослава. Не исключена, конечно, возможность наличия у славян кавалерийских отрядов и в более раннее время. По показанию Константина Порфирородного (X в.), у хорватов имелось 60 тысяч всадников. Личная дружина князя у всех славян была конною.

Постоянного войска у славян не было. В случае военной надобности в поход выступали все мужчины, способные носить оружие, а детей и жен с пожитками они укрывали в городах или в лесах.

Маврикий рассказывает о характерном для славян искусстве прятаться в воду и с помощью длинной камышины для дыхания долго оставаться под водою, не замечаемыми неприятелем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: