Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Начала Ольга свою деятельность с мести древлянам за смерть своего мужа и с покорения Древлянской земли.

В летописном рассказе о мести Ольги мы встречаем указание о том, что расправа с «малой» дружиной киевского князя и с ним самим дала возможность древлянским «лучшим мужам», «иже дерьжаху Деревьску землю», перейти в наступление на Киев.

Св. благоверная княгиня Ольга (с греч. иконы XIII–XIV вв.)

В этой связи и стоят, обычно признаваемые легендарными, сватовство древлянского князя Мала к Ольге, прибытие Днепром, в ладьях, посольства древлянских «лучших мужей» в Киев, что дало повод летописцу рассказать о Киеве времен Ольги, переговоры Ольги с ними, умерщвление послов, закопанных в ладьях живыми в землю, и т. д.

Далее повествуется о том, как Ольга сожгла заживо вторую группу послов, древлянских «лучших мужей», а затем отправилась «створить трызну мужю своему» в древлянскую землю, и там ее «отроки» напали на ничего не подозревавших перепившихся древлян, убежденных в том, что Ольга явилась к ним только для того, чтобы справить тризну по Игорю, и перебили их множество.

Ольга начинает свою кипучую деятельность, направленную на упорядочение сбора дани и укрепление княжеской власти, с земли древлян. Вместо дани, взимаемой неопределенное количество раз и в неопределенных размерах, Ольга устанавливает определенный размер дани – «уроки», и именно «уставляет», т. е. вводит определенный порядок сбора дани, зафиксированный и твердо проводимый княжеской властью, вернее, княжими «мужами», специально на то уполномоченными, которые в следующем XI в. выступают в источниках под названием данщиков.

А. Васнецов. Княгиня Ольга

Теперь князья – не «восхищая и грабяху», а «имают» дань, причем население знает – когда, сколько и чего потребуют от него «мужи». И от этого княжая «скотница», надо полагать, не только не оскудевает, но, наоборот, обогащается, да и сами «сельские людьи» – данники выигрывают, ибо князь, «уставив» дани и «уроки», дает им возможность как-то ориентироваться в требованиях с его стороны, что при системе, которой придерживался Игорь в «Деревах», вернее, при бессистемности, сделать было невозможно.

Реформа Ольги была проведена на всей территории древней Руси.

«Уставляя» землю, Ольга вводила погосты. Погосты из селищ и мест для торговли, «гостьбы», превращаются в административные центры, центры княжеского финансового управления. Это были места, объединяющие население целого района, где оно торговало и общалось друг с другом. Здесь и следовало основывать княжеские опорные пункты.

В погостах постоянно проживали княжеские «мужи», систематически собиравшие дань, «творившие» именем князя, на основе обычного права, «закона русского», суд и расправу и взимавшие судебные пошлины.

Не мечом, а «мудростью» старалась «вещая» Ольга проложить Руси путь в ряды христианских государств Европы. Принятие Ольгой христианства, поездка ее в Константинополь, так же как и многое другое в жизни Ольги, стали легендой.

Ольга приняла христианство еще до поездки в Константинополь, т. е. до 957 г., и, судя по «Памяти и похвале» Иакова Мниха, крещение Ольги относится к 954 г. Во всяком случае, когда она прибыла в Царьград, в составе ее свиты был священник Григорий.

Следовательно, Ольга приняла крещение у себя на родине, на Днепре, в Киеве. Учитывая давнее распространение в Киеве христианства, в крещении русской княгини нельзя усмотреть нечто из ряда вон выдающееся.

Долгое время, до 964 г., Ольга была регентом, так как Святослав «бе бо детеск».

Святослав-воин

Святослав был искусным, храбрым и неутомимым военачальником, равного которому в Киевской Руси не было ни до него, ни после него. «Когда князь вырос и возмужал, – говорит о нем летописец, – он начал вокруг себя собирать много храбрых воев, ибо и сам был храбр, как пардус (леопард), и потому много воевал. Котлов с собой не возил, но, тонко изрезав конину или зверину, испекал на углях и ел. Шатров у него не было; ложась спать, клал под себя потник, положив седло под голову. Таковы были и его вои». Храбрость и военные подвиги Святослава и его войск были широко известны за пределами Киевского государства. Соседи искали дружбы со Святославом и часто просили у него помощи против своих врагов.

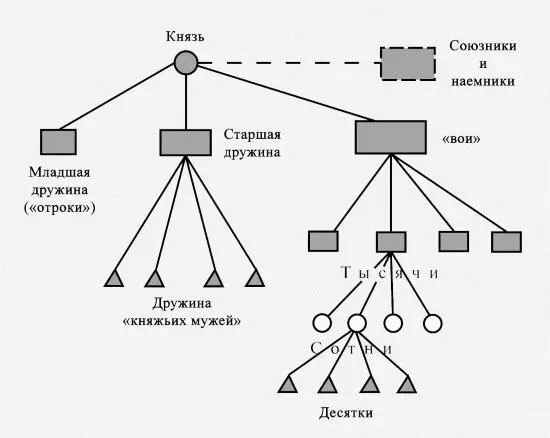

Организация рати руссов в X–XI вв.

На врагов он никогда не нападал врасплох, а когда задумывал идти против кого-нибудь – посылал сказать: «Иду на вы!»

При Святославе особенно укрепилась дружба с Византией. Между народами этих государств не было ни территориальных, ни каких других споров, и неудивительно, что после коротких военных столкновений следовали годы дружбы. Русские воины много раз участвовали вместе с греками в их борьбе против Италии, при покорении Крита и т. д.

В 964 г. Святослав отправился в великий поход. Он с дружиной прошел вдоль Оки, Волги и Дона. Первой под его мечом пала Волжская Булгария, ее армия была разбита, столица Булгар захвачена, а вслед за нею сдались и другие города. Так же поступил Святослав и с буртасами – города были сожжены, войска рассеяны. А затем пришла очередь Хазарского каганата. Это была крупнейшая и богатейшая держава, раскинувшаяся на западе до славян-вятичей, на востоке до Сибири, подступавшая на юге вплотную к мусульманским странам и к Византийской империи.

Войско Святослава показалось на рубежах хазарских владений с неожиданной стороны – с севера. Прежде русы всегда продвигались со стороны Азовского моря и Дона. Каганат всегда прикрывался с севера своими союзниками, но теперь, после разгрома союзников, этого прикрытия больше не было. Хазары решились, несмотря на то, что уже знали о жестокой участи, постигшей булгар и буртасов, на открытую битву. Решающая сеча произошла недалеко от хазарской столицы – Итиля. Навстречу Святославу вышло сильное войско, которое вел сам каган, показывающийся на глаза своим подданным лишь в особо важных случаях. Тут был как раз именно такой случай – и Святослав, и каган понимали, что в этом бою решится судьба Хазарии.

Противник Святослава был очень силен. В первых рядах воинства стояли «черные хазары», легкие конники, не носившие в бою кольчуг, вооруженные лишь луками и копьями-дротиками. В начале боя они засыпали врага стрелами и дротиками, сокрушая строй наступающих. Позади них размещались «белые хазары» – тяжеловооруженные конники в железных нагрудниках, кольчугах, шлемах. Это была хазарская знать и их дружины, полностью посвятившие себя войне, хорошо владевшие оружием, с которым почти никогда не расставались, – длинными копьями, мечами, саблями, палицами, боевыми топорами. Они должны были ударить в момент первого успеха «черных хазар» и всей своей массой опрокинуть дрогнувшее войско.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: