Владислав Артемов - Славянская энциклопедия

- Название:Славянская энциклопедия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-373-01724-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Артемов - Славянская энциклопедия краткое содержание

Эта популярная энциклопедия расскажет вам, от кого произошли славяне и чем они отличались от соседних племен; во что они верили и чему поклонялись; какие искусства и ремесла были развиты у славян; как они вели хозяйство и совершали обряды; как было устроено общество славян.

Эта энциклопедия построена по тематическому принципу и состоит из нескольких разделов: «Происхождение славян», «Религия славян», «Обычаи и обряды славян», «Хозяйство и быт славян» и др. В книге множество иллюстраций.

Славянская энциклопедия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Появление медового напитка при наличии большого количества лесов, полных пчел и бортий, было вполне естественным. Мед и воск издавна были также одним из главных предметов экспорта.

Мед варился на воде, а потом в течение примерно 14 дней бродил. Напиток этот, однако, долго не сохранялся, и пить его нужно было вскоре после его приготовления.

Наряду с медом с X в. упоминается также и пиво, напиток, приготавливавшийся из ячменя или овса.

Вино было завезено к славянам скорее всего из Италии, через Дунай, при посредстве германцев, так как общеславянский термин вино – латинского происхождения, а торговля вином упоминается в Германии с I в. до н. э. Славяне познакомились с вином и, вероятно, пили его уже в первой половине первого тысячелетия н. э., однако изготовление вина в западных и восточных славянских землях засвидетельствовано лишь в XI и XII вв.

Пили славяне, как и другие окружающие их народы – скифы, кельты, пруссы и германцы, – много, особенно на праздничных пирах, древнее славянское название которых «пиръ» происходит от слова «пити».

Участие в попойках было правом не только мужчин, но и женщин, а о том, что женщины также умели пить, свидетельствует известие об одной славянской княгине в северной Венгрии, которая ездила, как воин, и пила без меры.

Неудивительно, что голоса первых христианских священников подымались против славянского пьянства. От безмерного пьянства предостерегает князь Владимир Мономах, а благословенный Феодосий Печерский в своем «Поучении к народу» восклицает: «Горе пребывающим в пьянстве!»

Духовная культура восточного славянства

Многообразной и красочной материальной культуре древней Руси соответствовала яркая, многогранная, сложная духовная культура восточного славянства. С незапамятных времен развилась на Руси народная устная поэзия, замечательный древнерусский эпос.

Заговоры, заклинания (охотничьи, пастушеские, земледельческие, вроде знаменитых заклинаний дождя) с их яркой, меткой и живой народной речью.

Пословицы, отражающие земледельческий быт древних славян; носящие часто магический характер загадки, в которых нетрудно проследить пережитки архаических религиозных представлений и обычаев, вроде посвящений юношей – остаток седой древности.

Календарные обрядовые песни, связанные с древним языческим славянским календарем (аграрная магия, греко-римская и христианско-языческая обрядность); свадебные и похоронные песни; обряды и песни, связанные с хозяйственной жизнью и культом предков: причитания, легенды и сказки и т. п.

В. Васнецов. Баян. 1910 г.

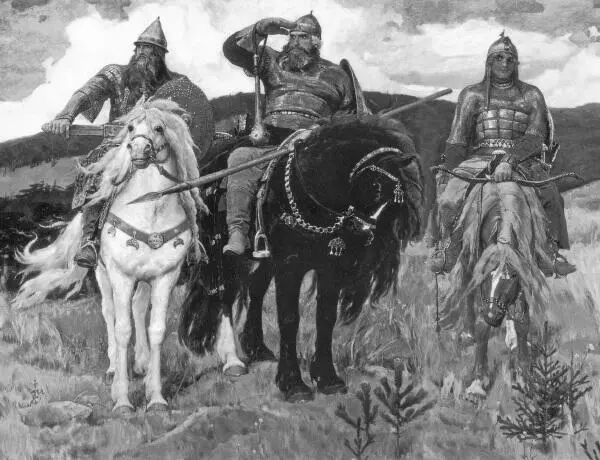

В. Васнецов. Богатыри. 1881–1898 гг.

Все это составляло мифологическую поэзию древних восточных, славян.

В древнерусском устном народном творчестве обрядового происхождения сохранились пережитки древних семейных отношений (например, пережитки группового брака и беспорядочных половых отношений дородовой коммуны в весенней обрядовой поэзии, обычаях, «купальской» и свадебной обрядности) и религиозных представлений далекой поры (анимизм, магия и культ предков, реже – тотемизм).

Но даже архаическая обрядность и связанное с ней народное поэтическое творчество свидетельствуют о том, что с давних времен восточное славянство включилось в общую культурную жизнь с народами средиземноморских цивилизаций.

Так, из греко-римского мира пришли «радуница» (праздник поминания покойников), «русалий» (весенний праздник, римское – день роз), «коляды» (праздник нового года), масленица (соответствует карнавалам) и ряд других религиозных представлений, нашедших аналогии с древнерусскими языческими поверьями и слившихся с ними, представлений, уходящих в седую даль времен.

Музыканты

В. Васнецов. Гусляры. 1899 г.

Древнерусский фольклор был связан с религиозными верованиями и обрядами, с бытом и практической хозяйственной деятельностью.

Загадки, поговорки, сказки отражали религиозно-мифологические представления. С течением времени в эту древнюю языческую обрядность и в фольклор проникают черты, свойственные христианству.

Коляды, щедривки, масленица, заклинание весны, красная горка, радуница, русальная неделя, Купала, проводы весны, дожинки и другие праздники приурочиваются к христианским святым, к праздникам христианского календаря. Язычество христианизируется, а христианство принимает языческие черты.

Прежние магические обряды перерождаются в «бывальщины» (рассказы о леших, водяных, домовых), в волшебные сказки, где остатком глубокой старины выступают пережитки обряда посвящения юношей при достижении ими зрелости, заклинания и т. п.

Смысл обрядов давно позабыт, искажены термины, но форма обрядности необычайно живуча и сохраняется на протяжении многих-многих поколений. И уже тогда, в далекие времена, у истоков Киевской Руси, рождались былины («старины») киевского цикла.

Героический период в истории русского народа породил былины.

Яркость и сочность красок, красота былинного напева, художественная сила былинных образов, величие былинных героев делают этот жанр великим и бессмертным.

Былины киевских времен – это составленная самим народом его история, это прошлое народа, им самим воспетое, переложенное на язык старинных напевов, на язык рокочущих струн гуслей.

Русскую историю стали складывать, «песнь пояше», под звон своих гуслей бояны, воспевавшие в княжеских гридницах «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой», и слагавшие новые песни о подвигах своих современников бесчисленные «певцы», «игрецы» и скоморохи, безвестные создатели народного эпоса, навеки запечатлевшие историческое прошлое народа в своем устном творчестве.

Они же – бояны, игрецы, певцы, скоморохи – были создателями и носителями народного устного творчества, музыкантами и артистами древней Руси.

Русские былины возникли в X–XI вв., в период образования и расцвета Киевского государства. Об этом говорят исторические имена героев былин, бытовые детали, общественные отношения и моральные взгляды, характеризующие собой былины.

Стародавние времена, когда князья занимались «ловами» (охотой), ездили в полюдье, направлялись в далекие походы в сказочно-богатые царства, отразились в былинах о Вольге, в имени которого мы усматриваем видоизмененные имена Олега и Ольги.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: