Роман Алехин - Воздушно-десантные войска. История российского десанта

- Название:Воздушно-десантные войска. История российского десанта

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-33213-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роман Алехин - Воздушно-десантные войска. История российского десанта краткое содержание

Вопреки расхожему мнению, десант — это не только общеизвестные Воздушно-десантные войска, это и части спецназа ГРУ, и десантно-штурмовые части Сухопутных войск, и разведывательно-десантные роты мотострелковых и танковых дивизий, и части специальной морской разведки. Всех их объединяет одно — парашют, с помощью которого бойцы доставляются в тыл противника. Мобильность, стремительность и неожиданность натиска — главные качества десантуры. В истории десанта были степи Халхин-Гола и леса Финляндии, руины Сталинграда и горы Крыма, пески Хингана и острова Дальнего Востока, а также Венгрия, Чехословакия, Афганистан… И везде воздушные воины проявляли образцовое мужество и героизм. Они — элита, солдаты со «знаком качества». Эта книга расскажет о важнейших этапах становления и развития десантных войск от самых истоков.

Воздушно-десантные войска. История российского десанта - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

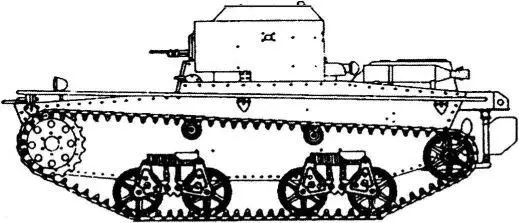

Плавающие танки Т-38 на марше.

Машина оснащалась двигателем ГАЗ-АА мощностью 40 л. с. Позже на эти танки начали ставить двигатель ГАЗ-Ml мощностью 50 л. с. Некоторые танки могли оснащаться радиостанциями 71-ТК-1.

Плавающий танк Т-38.

Тактико-технические характеристики малого плавающего танка Т-38.

Боевая масса — 3,3 т.

Длина корпуса — 3,78 м.

Ширина — 2,23 м.

Высота по крышу башни — 1,63 м.

Максимальная скорость на суше — 40 км/ч, на плаву — 7 км/ч.

Запас хода — 220–230 км.

Бронирование: лоб корпуса — 9 мм, лоб башни — 9 мм.

Экипаж — 2 человека.

Вооружение — один 7,62-мм пулемет ДТ (боекомплект — 1512 патронов).

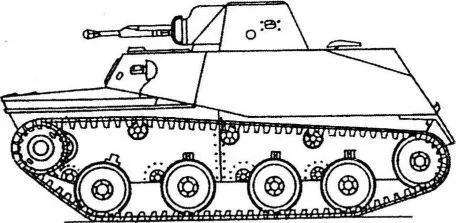

В 1940 году на вооружение РККА был принят еще один легкий танк — Т-40. Эта машина была разработана конструкторским бюро 37-го завода под руководством главного конструктора Н. А. Астрова в 1939 году. Корпус танка изготовлен из катаных броневых листов, соединенных клепкой и сваркой. Как и на Т-38, силовая установка (двигатель ГАЗ-11 мощностью 85 л. с.) установлена в средней части корпуса, а башня смещена влево. Серийное производство танка длилось до сентября 1941 года, и всего было выпущено 668 машин. Все танки этого типа оснащались радиостанциями 71-ТК-1. Часть этих машин поступила на вооружение создаваемых воздушно-десантных корпусов.

Плавающий танк Т-40.

Тактико-технические характеристики легкого танка Т-40.

Боевая масса — 5,9 т.

Длина корпуса — 4,14 м.

Ширина — 2,33 м.

Высота по крышу башни — 1,9 м.

Максимальная скорость на суше — 46 км/ч, на плаву — 6 км/ч.

Запас хода — 220–300 км.

Бронирование: лоб корпуса — 13 мм, лоб башни — 10 мм.

Экипаж — 2 человека.

Вооружение — один 12,7-мм пулемет ДШК (боекомплект — 500 патронов) и один 7,62-мм пулемет ДТ (боекомплект — 2016 патронов).

ТРАНСПОРТНО-ДЕСАНТНАЯ АВИАЦИЯ И ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА В 1936–1941 ГОДАХ

В 1930 году совершил свой первый полет новый тяжелый четырехмоторный самолет АНТ-6, а уже в апреле 1932 года началось его массовое производство под названием ТБ-3-4М-17, или просто ТБ-3. К 1934 году самолет получил ряд усовершенствований, которые в основном касались увеличения тяги двигателей, а также новое обозначение ТБ-3-4М-34Р.

28 июля 1934 года три ТБ-ЗР отправились в Варшаву. Командирами самолетов были Байдуков, Мов и Леонов. 1 августа самолеты благополучно возвратились в Москву. 5 августа стартовали сразу две тройки. Одна (с экипажами Байдукова, Ефимова и Леонова) двинулась через Киев и Вену в Париж. Во время пребывания во Франции наши летчики посетили также Лион и Страсбург, откуда через Прагу 17 августа вернулись в Москву. Вторая тройка (командирами ТБ-3 являлись Соколов, Головачев и Рябченко) через Киев, Люблин и Краков направилась в Рим. Возвращалась она через Вену, прибыв домой 16 августа.

Советские бомбардировщики произвели должное впечатление в европейских столицах. Заместитель начальника штаба ВВС Хрипин, участвовавший в двух перелетах, написал в своем отчете: « Весь офицерский и инженерный состав с исключительным интересом относился к нашим самолетам, видя в них удачное решение проблемы тяжелого бомбардировочного самолета. Это относится в равной степени к Польше, Австрии и Италии. Все подчеркивают удивление, что столь большой самолет имеет высокие полетные данные. Это подчеркивает, что наш успех в постройке тяжелобомбардировочной авиации реален, и это будет учтено командованием европейских воздушных флотов ». Мнения об этих «миссиях доброй воли», высказываемые в европейских газетах, вообще были порой близки к паническим. Так, один из ведущих репортеров британского еженедельника «Индепендед» писал: « пока в Европе спорят о ценности теории Дуэ, красные уже ее фактически реализовали, продемонстрировав мощные четырехмоторные бомбардировщики, существенно превосходящие британские машины аналогичного назначения », а корреспондент французской «Пти Паризьен» вообще истерически заявил, что « пятьсот русских бомбовозов могут раздавить Европу как тухлое яйцо… ».

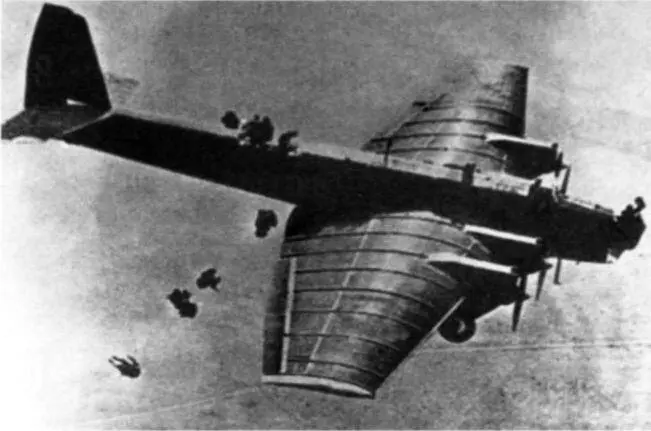

С ТБ-3, так же как и с его старшим братом ТБ-1, связаны все массовые выброски десанта в 30-х годах. Можно уверенно говорить, что ТБ-3 стал главным воздушным извозчиком советских десантников. Оба самолета обладали одним существенным недостатком — затрудненным покиданием машины десантом. Для совершения прыжка парашютисту необходимо было вначале выбраться на крыло или фюзеляж самолета.

Выброска воздушного десанта с самолета ТБ-3.

Это производилось при приближении к району выброски, о чем штурман самолета извещал парашютистов поднятым белым флажком. По цепочке быстро передавалась команда «Приготовиться!», после чего десантники начинали выбираться наружу для прыжка. Проще всего было занятие правой плоскости — туда вел люк из грузовой кабины. На левое крыло было необходимо вылезать через кабину командира экипажа. Самым же сложным был выход через пулеметные фюзеляжные турели — десантники осторожно выбирались наверх через узкие лазы, после чего садились «верхом» на обшивку фюзеляжа. Для турельного десантирования назначали только самых сильных и ловких бойцов. Кроме того, по два человека становилось у раскрытых бомболюков, а у посадочной дверки экипажа — десантники, находившиеся в рубке радиста и грузовом отсеке. Каждый парашютист надевал на кисть правой руки страховочную резинку, неофициально именовавшуюся «соской», после чего, ухватившись за скобы, борясь с сильными порывами ветра и потоками воздуха от двигателей, ожидал команды выпускающего. Последний находился в носовой турели, высунувшись из нее по пояс (чтобы быть на виду у всех), и держал поднятый вверх флажок. При выходе в точку десантирования штурман взмахивал своим флажком, выпускающий повторял этот жест, после чего начиналась выброска со всех точек. Последними машину покидали выпускающий и командир взвода — сверху они наблюдали за своими людьми.

Такая методика десантирования объяснялась тем, что весь десант внутри тесного и набитого разным оборудованием фюзеляжа даже такого крупного, как ТБ-3, бомбардировщика не удавалось сконцентрировать в одном месте, чтобы обеспечить возможность оставления самолета через удобную грузовую дверь (которой, впрочем, и не было), — личный состав по нескольку человек размещался в различных отсеках самолета. Выброска грузов с использованием бомболюков сильно ограничивала их габариты и общее количество. Поэтому военное руководство СССР настоятельно потребовало создать на замену бомбардировщикам машину с достаточно большими грузовой кабиной и люком в борту, через который можно быстро осуществлять десантирование людей и контейнеров с грузами. Долго искать не пришлось — с 1940 года гражданскими авиалиниями эксплуатировался пассажирский самолет ПС-84. Эта машина представляла собой не что иное, как лицензионный вариант знаменитого американского транспортного DC-3 «Дакота». Во второй половине 30-х годов Советский Союз купил у фирмы «Дуглас» около 20 DC-3, представлявших собой дальнейшее развитие довольно удачного транспортника DC-2 (эти машины тоже были приобретены СССР). Использовались они как Гражданским воздушным флотом (ГВФ), так и авиацией Красной Армии, приняв участие в перевозке войск и грузов во время боев на Халхин-Голе и в «зимней войне» на Карельском перешейке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: