Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

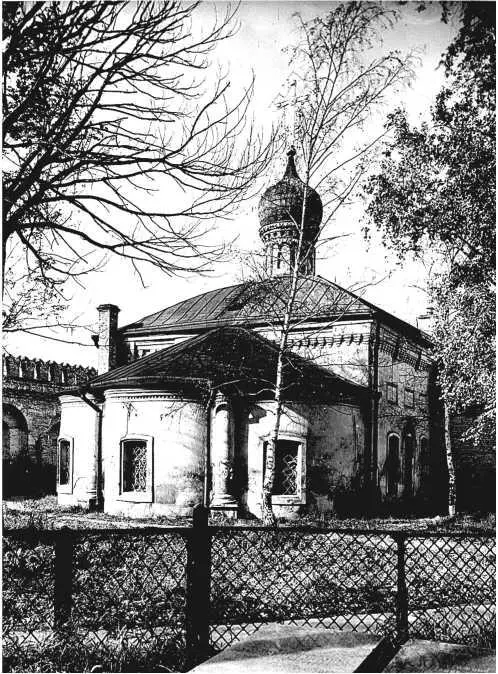

Амвросия Медиоланского, святителя, в Новодевичьем монастыре церковь(Новодевичий проезд, дом № 1).

Является частью комплекса зданий XVI–XVII веков у южной стены обители, включающего в себя еще трапезную, хлебодарню и двухэтажные жилые палаты.

В XVI веке Новодевичий монастырь находился под покровительством царя Ивана IV Грозного, по приказанию которого в нем были возведены палаты для царевой невестки – княгини Ульяны, вдовы князя Юрия Васильевича Углицкого. В 1598 г. для вдовы его сына царицы Ирины Федоровны Годуновой, постриженной в Новодевичий монастырь под именем Александры, соорудили новые Ирининские палаты (на старом основании Ульяниных палат), к которым была пристроена церковь. В середине XVII века церковь полностью перестроили и освятили во имя Иоанна Предтечи. В 1680-е гг. Ирининские палаты отстраиваются заново на старых фундаментах. Последние изменения в облике храма и его переосвящение связано с Чумным бунтом 1771 г. Тогда жертвой безумной толпы стал архиепископ Московский Амвросий (Зертис-Каменский), в память о мученической смерти которого храм был переименован в честь его святого покровителя Амвросия Медиоланского. После Октябрьской революции 1917 г. в церкви еще долго шла служба. С 1930-х по 1990-е гг. церковь, как и весь монастырь, находилась в ведении Государственного Исторического музея. Храм отреставрировали, и к 1990 г. в нем разместили Отдел оружия Исторического музея. В 1994 г. в Новодевичьем монастыре возобновилась монашеская жизнь. Храм святителя Амвросия Медиоланского передали верующим одним из первых. В нем поставили новый иконостас, но со старинными иконами, переданными из фондов Исторического музея; здесь проводятся уставные монастырские богослужения.

Анастасии Узорешительницы, великомученицы, Сергиево-Пантелеимоновского братства хоругвеносцев церковь(уничтожена).

Храм находился на Новой Башиловке, что в Петровско-Разумовском, и до наших дней не сохранился. Как сообщали «Московские церковные ведомости», освящал храм 10 октября 1902 г. протопресвитер военного и морского духовенства А.А. Желобовский с благочинным 1-й Гренадерской дивизии И.В. Орловым и военным духовенством. Проектировал его архитектор А.А. Судаков. Сооружался он на земле, отведенной крестьянами села Зыково. Появление храма должно было увековечить память о дне рождения великой княжны Анастасии Николаевны. В 1913 г. помимо основного престола у храма появились два новых: 30 октября освятили придел в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница», а 4 декабря – во имя священномученика Ермогена. Уже при советской власти (1920 год) рядом с деревянной церковью выросла звонница. Известно, что колокола для нее пожертвовало артиллерийское ведомство.

Рядом с церковью Сергиево-Пантелеимоновское братство хоругвеносцев обустроило целый городок, в состав которого входили женская гимназия и мужское среднее учебное заведение, начальная школа, хозяйственные постройки и службы. Практически не сохранилось иллюстративных материалов об этом уголке города. Сегодня трудно представить облик церкви, ее интерьер. Скупые печатные свидетельства современников лишь констатируют факт ее существования вплоть до 1930-х годов, когда храм закрыли. Место, где он был расположен, сегодня занимают новые постройки, возведенные в предвоенные годы.

Анастасии Узорешительницы, великомученицы, в Теплом Стане церковь(улица Теплый Стан, дома № 4 и № 6).

В 2003 г. на пустыре вблизи станции метро «Теплый Стан» появился одноглавый храм. Особенности использованного для строительства материала диктовали простые формы церкви, которая, словно средневековая базилика, протянувшаяся с запада на восток, завершена полукружьем массивной апсиды. Изящный луковичный купол на небольшом круглом барабане возвышается над основным объемом церкви. Небольшая звонница с шатровым завершением над притвором способствует созданию гармоничной и целостной композиции постройки. Полихромная отделка фасадов придает зданию облик каменного. Наряду с образом великомученицы Анастасии Узорешительницы святыней храма является Калужская икона Божией Матери.

Андрея Первозванного, апостола, на Ваганьковском кладбище церковь(улица Сергея Макеева, дом № 15).

Эта церковь находится на территории Ваганьковского кладбища и является вторым кладбищенским храмом. В 1839 г. на средства купчихи А.Ф. Мазуриной здесь была устроена часовня для оставления на ночь покойников перед отпеванием. Над часовней поставили полукруглый купол, завешенный барабанчиком, окруженным колоннадой, с небольшой главкой. В 1916 г. часовню переделали в церковь. Алтарную апсиду пристроили к зданию часовни как продолжение флигеля по продольной оси вдоль Малого Ваганьковского переулка (ныне улица Сергея Макеева). Поэтому алтарь храма обращен не на восток, а на север, что не вполне канонично, но допустимо.

В 1918 г. храм был закрыт, и в здании помещалось общежитие, потом мастерские, склад, и последним его занимал долгое время магазин похоронных принадлежностей. Интерьер храма был полностью уничтожен. Вновь освятили храм 21 октября 1989 г. Его большое свободное пространство удобно для отпевания, и в нем сейчас отпевают большинство покойников, привозимых на Ваганьковское кладбище для захоронения. Росписи отвечают тематике воскресения мертвых. В центре плоского плафона в овальной рамке изображено видение ветхозаветного пророка Иезекииля – воскресение мертвых. На южной, противоположной алтарю стене несколько позднее было написано «Сошествие во ад», также продолжая тему воскресения мертвых. При Андреевском храме 6 мая 1991 г. был освящен придел великомученика Георгия Победоносца и мученика Валентина. Придел имеет отдельный вход и соединен с Андреевским главным храмом только служебным коридором, поэтому его часто считают отдельным храмом.

Андрея Первозванного, апостола, во 2-й мужской гимназии на Разгуляе церковь(Спартаковская улица, дом № 2).

Здание, в котором 1835–1917 гг. располагалась 2-я классическая мужская гимназия, находится на площади Разгуляй, в самом начале бывшей Елоховской улицы. Этот памятник высокого классицизма был построен в 1790-1800-е гг. для графа Алексея Ивановича Мусина-Пушкина. Главный фасад дома, выходящий на площадь, имеет торжественный восьмиколонный портик, стоящий на аркаде и объединяющий второй и третий этажи. Фасад по Спартаковской улице имеет красивую полуротонду, на первом и втором этажах закрытую, а на верхнем – изящная открытая беседка с двумя колоннами и арабесковой живописью. Эта полуротонда внешне похожа на церковную апсиду, но в ней никогда не было алтаря храма. Автор проекта здания неизвестен. На боковых фасадах – малые ионические портики. После пожара Москвы 1812 г. здание восстанавливалось и было дополнено ампирными элементами. Особняк был одним из самых величественных домов района и одновременно самых загадочных. Именно в нем А.И. Мусин-Пушкин хранил единственный экземпляр «Слова о полку Игореве», погибший во время пожара 1812 г. На втором этаже главного фасада здания учитель детей А.И. Мусина-Пушкина аббат Адриан Сюрюг поставил солнечные часы, по которым сверяли время москвичи. Но после пожара 1812 г. от часов осталась только металлическая доска, вделанная в стену дома. Доска кому-то стала напоминать крышку гроба, и появились различные легенды, связанные с этим непонятным предметом. Особенно живуча оказалась легенда о том, что здесь жил «колдун Брюс», гроб которого якобы выступает мистическим образом в стене дома. Легенду о Брюсе любили пересказывать гимназисты, она попала и в литературу, хотя в ней нет ни крупицы истины – здание было построено более чем через пятьдесят лет после смерти петровского сподвижника Якова Вилимовича Брюса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: