БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (РЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (РЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (РЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит.: Очерки по истории органической химии в Киевском университете, К., 1954, с. 64—95 (имеется список трудов Р.).

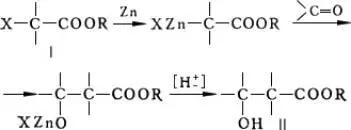

Реформатского реакция

Реформа'тского реа'кция,синтез эфиров b-оксикарбоновых кислот (2) взаимодействием альдегидов или кетонов с эфирами a-галогенкарбоновых кислот (1) в присутствии металлического цинка:

(X — галоген, R — органический радикал). Р. р. применяется в препаративной органической химии; открыта С. Н. Реформатским в 1887.

Реформаты

Реформа'ты(от лат. reformo — преобразовываю, исправляю), приверженцы возникших в результате Реформации 16 в. кальвинистских церквей континентально-европейского происхождения [приверженцы кальвинистских церквей шотландско-английского происхождения называются пресвитерианами (см. Пресвитерианская церковь ) и конгрегационалистами ]; первоначально к Р. принадлежали также сторонники цвинглианства (приверженцы У. Цвингли ) , быстро растворившегося в кальвинизме. Реформатские церкви существуют в Швейцарии, Нидерландах, Венгрии, Чехословакии, Франции, США и некоторых других странах; в СССР реформатские общины имеются в Закарпатье. Общепринятого символа веры у Р. нет. Как и пресвитериане (различия в вероисповедных и культовых особенностях тех и других незначительны), Р. — наиболее типичные представители современного кальвинизма.

Реформация

Реформа'ция(от лат. reformatio — преобразование, исправление), в 16 в. широкое, сложное по социальному содержанию и составу участников общественно-политическое и идеологическое движение, принявшее религиозную форму борьбы против католического учения и церкви и имевшее в своей основе антифеодальный характер; охватило большинство стран Западной и Центральной Европы. В узком, буквальном смысле Р. — проведение религиозных преобразований в духе протестантизма.

Самые общие, глубинные причины, вызвавшие Р., связаны с разложением феодального способа производства, зарождением новых, капиталистических отношений и новых классов, обострением социально-политических противоречий. Р. являлась первым ударом по феодализму. В силу религиозного характера средневековой идеологии он оказался направленным против церкви, являвшейся неотъемлемой составной частью феодальной системы и дававшей религиозную санкцию феодальному строю. «Для того, чтобы возможно было нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол святости» (Энгельс Ф., см. Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 7, с. 361). Уже гуманистическое движение эпохи Возрождения с его критикой средневекового миросозерцания и утверждением принципов буржуазного индивидуализма во многом идейно подготовило Р. Не менее важным источником идей Р. были средневековые ереси. В еретических учениях, особенно в тех из них, которые развивались в условиях острых социальных столкновений 14—15 вв. (выступления Дж. Уиклифа и лоллардов в Англии, Яна Гуса, а затем чашников и таборитов в Чехии), были сформулированы положения, предвосхитившие многие идеи Р. 16 в.

Идеологи Р. сформулировали учение о том, что человек для спасения своей (греховной) души не нуждается в посредничестве церкви (в её католическом понимании), — спасение достигается не внешним проявлением религиозности (не «добрыми делами»), а лишь внутренней верой каждого в искупительную жертву Христа («оправдание верой»). Этим отрицалась необходимость католической церкви со всей её иерархией во главе с папой, духовенства как особого слоя, которое, по учению католической церкви, одно может передать человеку «божественную благодать» и обеспечить спасение его души; отрицались учение католицизма о «сокровищнице добрых дел», связанные с ним индульгенции и т.д. Реформаторы провозгласили единственным источником религиозной истины Священное писание, отрицая в качестве такового Священное предание. Из отрицания феодализированной католической церкви следовало отрицание церкви как крупного феодального собственника (проведение Р. повсеместно сопровождалось секуляризацией церковного имущества, прежде всего огромной земельной собственности католической церкви), монастырей и монашества, церковной десятины и других поборов; отрицание пышного католического культа и др.

В реформационном движении приняли участие разные классы и социальные группировки, вкладывавшие в критику католической церкви различное содержание. Бюргерско-буржуазное направление Р. было наиболее отчётливо выражено в учениях М. Лютера, У. Цвингли и особенно Ж. Кальвина. Требование упразднения сложной церковной иерархии, пышного католического культа, почитания икон, святых, ликвидации большого числа религиозных праздников было у них по существу требованием создания «дешевой» церкви, более соответствовавшей интересам буржуазной бережливости. В бюргерско-буржуазном направлении существовало умеренно бюргерское крыло (Лютер), шедшее на компромисс с феодализмом и оставшееся в основном на почве теологии, и радикально-буржуазное крыло. Наиболее последовательным выражением последнего был кальвинизм, который дал буржуазии идеологическое оружие и организационные формы (республиканизм) в революционной борьбе с феодализмом, содержал религиозное оправдание буржуазной морали (учения об абсолютном предопределении, «мирском призвании» и «мирском аскетизме»). Народное направление Р. выражало интересы крестьянства и городского плебейства. Для народных масс начало борьбы против католической церкви послужило сигналом к выступлению против самих устоев феодального строя. Наиболее радикальные из идеологов народной Р., обращаясь к Библии и требуя восстановления раннехристианского равенства членов религиозных общин, отрицая церковную иерархию, церковное землевладение, делали выводы о необходимости упразднения всех духовных и светских властей, установления социального равенства и общности имущества. Р. понималась ими в духе грядущего социального и политического переворота в интересах трудового народа, установления восставшим народом «царства божия на земле» как строя социальной справедливости. Идеи народной Р. играли большую роль в повсеместно развернувшейся антифеодальной борьбе народных масс. К течениям народной Р. принадлежали анабаптисты, левое крыло так называемых польских братьев и др.; крупнейшим идеологом и деятелем народной Р. был Т. Мюнцер. В ряде стран реформационное движение было использовано феодальным классом (так называемая королевско-княжеская Р., или Р. «верхов») для укрепления экономического и политического влияния королевской власти (скандинавские страны, Англия) или отдельных князей (Германия). Проведение Р. «сверху» сопровождалось секуляризацией церковных земель в пользу светской власти; ей всецело были подчинены здесь вновь созданные, отколовшиеся от католицизма церкви. Наконец, в некоторых странах (например, во Франции) Р. была использована частью феодальной знати в целях борьбы с королевским абсолютизмом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: