БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АВ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (АВ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (АВ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (АВ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

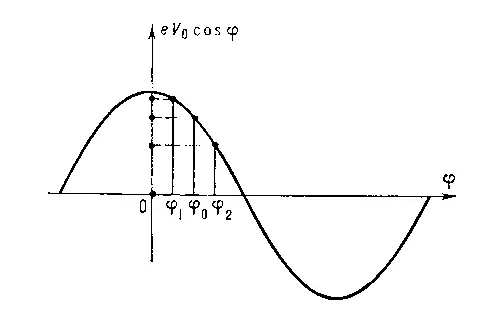

Аналогичный процесс происходит и с частицей, отставшей от синхронной и попадающей в ускоряющий промежуток несколько позже, при фазе j 2>j 0. Такая частица будет получать от поля меньшую энергию, её частота начнёт расти, и частица будет догонять синхронную.

Т. о., частоты обращения частиц совершают медленные по сравнению с частотой обращения колебания около значения w 0. Соответственно колеблются фазы частиц около значения j 0, а средняя их фаза является устойчивой: j ср= j 0(отсюда название — фазовая устойчивость, или А.). Поэтому в среднем будет автоматически поддерживаться синхронизм между движением частиц и ускоряющим полем. Одновременно совершают колебания и другие характеристики движения частиц (энергия, радиус орбиты) около их равновесных значений, отвечающих синхронной частице. Эти колебания фазы и связанные с ними колебания радиуса орбиты частиц называются радиально-фазовыми.

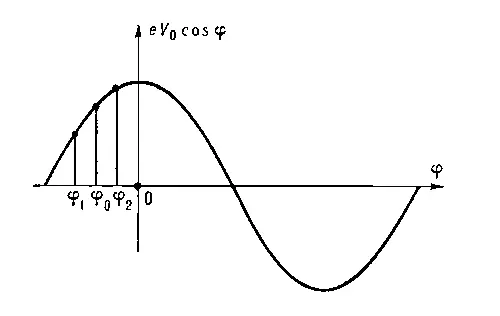

А. действует и в линейных резонансных ускорителях протонов, в которых (в отличие от циклических ускорителей) частота прохождения частицей последовательных ускоряющих промежутков (расположенных по прямой линии) прямо пропорциональна скорости её движения, т. е. увеличивается с ростом энергии. Однако устойчивая синхронная фаза в линейных ускорителях отрицательна — лежит на подъёме ускоряющего электрического напряжения ( рис. 2 ). Тогда при пролёте частицей ускоряющего промежутка поле возрастает, так что отстающая частица (с фазой j 2>j 0) получает большую энергию и начинает догонять синхронную частицу, а опережающая (с фазой j 10) — меньшую энергию и также начинает приближаться к синхронной.

Принцип А. оказал революционизирующее влияние на развитие ускорительной техники. Появилось семейство разнообразных ускорителей, работающих на основе А.: циклические ускорители электронов ( синхротроны ) на энергии до 7 Гэв и протонов ( синхрофазотроны, фазотроны и др.) до энергии 75 Гэв, циклические ускорители с переменной кратностью q ( микротроны ), линейные резонансные ускорители протонов на энергии до 70 Мэв. А. отсутствует, когда частота обращения частиц не зависит от их энергии (изохронные циклотроны), а в линейных ускорителях — когда скорость движения частиц приближается к скорости света и практически перестаёт зависеть от энергии (линейные ускорители электронов на энергии выше 10 Мэв ).

Об А. в ускорителях со знакопеременной (сильной) фокусировкой см. Ускорители заряженных частиц.

Лит. см. при статье Ускорители заряженных частиц.

М. С. Рабинович.

Рис. 1. Синхронная фаза j 0> 0.

Рис. 2. Синхронная фаза j 0< 0.

Автофертильность

Автоферти'льность(от авто… и латинского fertilis — плодородный), самоплодность растений, способность растений давать при самоопылении нормальные семена. А. характерна для пшеницы, ячменя, овса, проса, персика, айвы и др. Ср. Автостерильность.

Автохозяйство грузовое

Автохозя'йство грузово'е,см. Автотранспортное предприятие.

Автохоры

Автохо'ры(от авто… и греческого chōréō — продвигаюсь), растения, распространяющиеся без содействия внешних факторов путём разбрасывания семян из лопнувшего зрелого плода ( механохория ), зарывания плодов в почву ( геокарпия ), или путём опадания плодов и семян только под действием их тяжести ( барохория ).

Автохтонный

Автохто'нный(от греческого autóchthōn — местный),

1) автохтонные горные породы и полезные ископаемые, исходный материал которых возник на месте их образования, например каменный уголь, образовавшийся из растений на месте их произрастания.

2) Автохтонные структуры (автохтон) — часть складчатых сооружений, оставшаяся при тектонических нарушениях на месте, в противоположность аллохтонным структурам (см. Покров тектонический ).

Автохтоны

Автохто'ны(от греческого autóchthones — коренные жители), аборигены (биол.), организмы, возникшие в процессе эволюции в данной местности и, в отличие от аллохтонов, живущие в ней в настоящее время. Так, утконос и эвкалипт являются А. Австралии, а муравьеды, ленивцы и дикий картофель — А. Южной Америки.

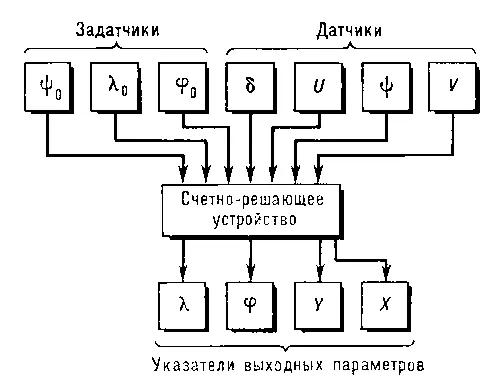

Автоштурман

Автошту'рман,автономное аэронавигационное устройство, автоматически и непрерывно производящее прокладку пути (вычисление текущих координат) летательного аппарата. По выполняемым функциям А. разделяют на автоматические указатели текущих координат, необходимые для ориентировки, и программные навигационные автоматы, направляющие полёт по заданной траектории или к заданной цели. А. ( рис. ) состоит из датчиков истинной воздушной скорости и курса, датчиков скорости и направления ветра, задатчиков угла карты и координат цели, счетно-решающего устройства, указателей задаваемых и выходных параметров.

Действие А. сводится к непрерывному интегрированию по времени счётно-решающим устройством составляющих путевой скорости летательного аппарата, равных геометрической сумме истинной воздушной скорости и скорости ветра, в результате чего обеспечивается измерение пройденного расстояния на цель (X) и бокового отклонения от заданного маршрута (Y) в условной системе координат OXY, повернутой относительно географической системы координат на угол карты y 0. Перед вылетом в А. вводятся координаты места вылета — географическая широта j 0и долгота l 0. В полёте А. непрерывно измеряет вектор истинной воздушной скорости V и истинный курс y, а скорость ветра U и его направление (угол d) определяются периодически и вводятся в А. либо вручную, либо автоматически.

Т. к. принцип действия А. основан на косвенном методе измерения, то у него, помимо инструментальных ошибок, существуют также и методические ошибки. Наличие последних обусловливает целесообразность комплектования А. с другими бортовыми системами навигации (инерциальной, радиотехнической и др.). В литературе А. получил также названия — навигационный автомат воздушного счисления пути и навигационный координатор. Первый А. в СССР предложил В. Ю. Поляк в 1930.

Лит.: Селезнев В. П., Навигационные устройства, М., 1961.

А. Л. Горелик.

Рис. к ст. Автоштурман.

Автоэлектронная эмиссия

Интервал:

Закладка: