БСЭ БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Название:Большая Советская энциклопедия (ГЕ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская энциклопедия (ГЕ) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (ГЕ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

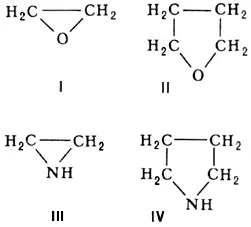

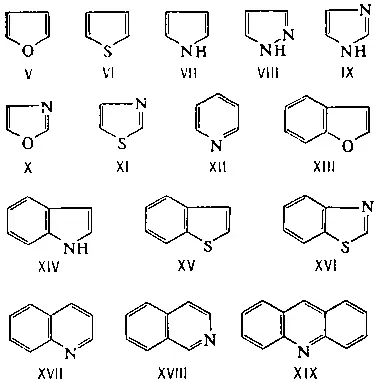

Ароматичность проявляется у Г. с.(главным образом 5- и 6-членных), содержащих, подобно другим ароматическим соединениям, замкнутую систему 4 n +2 p -электронов. Химия таких Г. с., сохраняя известное сходство с химией ароматических соединений бензольного ряда, определяется в основном специфическим характером каждого гетероциклического ядра. К важнейшим ароматическим Г. с. относятся фуран (V), тиофен (VI), пиррол (VII), пиразол (VIII), имидазол (IX), оксазол (X), тиазол (XI) и пиридин (XII). Большое значение имеют также Г. с., конденсированные с бензольными ядрами, — бензофуран (кумарон; XIII), бензпиррол ( индол ; XIV), бензтиофен (тионафтен; XV), бензтиазол (XVI), бензпиридины — хинолин (XVII) и изохинолин (XVIII), дибензпиридин ( акридин ; XIX):

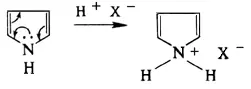

Ароматический характер фурана, тиофена, пиррола и их бензпроизводных определяется участием неподелённой электронной пары гетероатома в образовании замкнутой системы шести p -электронов. В кислой среде гетероатом присоединяет протон и система перестаёт быть ароматической. Поэтому такие Г. с., как фуран, пиррол и индол, не выдерживают действия сильных кислот (тиофен устойчив к кислотам вследствие меньшего сродства серы к протону):

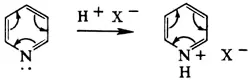

В 6-членных гетероциклах неподелённая электронная пара гетероатома не участвует в образовании ароматической системы связей. Поэтому пиридин — гораздо более сильное основание, чем пиррол, и с кислотами образует устойчивые соли:

Некоторые важные Г. с. могут быть получены из каменноугольной смолы, например пиридин и его гомологи, хинолин, изохинолин, индол, акридин, карбазол и др.; гидролизом растительных отходов (шелуха подсолнечника, солома и т. п.) получают фурфурол. Однако наибольшее значение имеют синтетические методы, которые весьма разнообразны и специфичны; они рассмотрены в статьях, посвященных отдельным представителям Г. с. При синтезе чаще всего исходят из соединений с открытой цепью. Для некоторых 5-членных гетероциклов известны взаимные превращения. Так, фуран, пиррол и тиофен переходят друг в друга при действии соответственно H 2O, NH 3или H 2S при 450° над Al 2O 3(см. Юрьева реакция ).

Роль Г. с. в процессах жизнедеятельности растительных и животных организмов исключительно велика. К Г. с. относятся такие вещества, как хлорофилл растений и гемин крови, компоненты нуклеиновых кислот, коферменты, некоторые незаменимые аминокислоты (например, пролин и триптофан), почти все алкалоиды, пенициллин и некоторые другие антибиотики, ряд витаминов, например кобаламин (витамин B 12), никотиновая кислота и её амид (витамин PP), растительные пигменты (антоцианины) и т. д. К Г. с. принадлежат многие широко применяемые в медицине синтетические лекарственные вещества, такие, как антипирин, амидопирин, анальгин, акрихин, аминазин, норсульфазол и другие. Г. с. широко применяют в различных отраслях промышленности (растворители, красители, ускорители вулканизации каучука и т. д.).

Лит.: Каррер П.. Курс органической химии, пер. с нем., Л., 1962, с. 955.

Б. Л. Дяткин.

Гетероцисты

Гетероци'сты(от гетеро... и греч. kýstis — пузырь), у водорослей крупные жёлтые клетки, лишённые живого содержимого. Характерны для синезелёных водорослей. По Г. обычно происходит разрыв нити водорослей.

Гетинакс

Гетина'кс, слоистый пластик на основе бумаги и синтетических смол. Связующим чаще всего служат феноло-формальдегидные смолы, реже — меламино-формальдегидные, эпоксидно-феноло-анилино-формальдегидные. Содержание смолы в Г. 40—55%. Иногда Г. фольгируют красно-медной электролитической фольгой, облицовывают хлопчатобумажными, стеклянными или асбестовыми тканями, армируют металлической сеткой. В зависимости от назначения Г. выпускают нескольких марок.

Г. обладает высокой механической прочностью, хорошими электроизоляционными свойствами. Ниже приведены некоторые свойства Г.: плотность 1, 25 г/см 2 ; теплостойкость по Мартенсу 150—160°С; прочность при растяжении 70—100 Мн/м 2 (700—1000 кгс/см 2 ), прочность при статическим изгибе (по основе) 80—140 Мн/м 2 (800—1400 кгс/см 2 ); удельная ударная вязкость 1, 3—1, 5 кдж/м 2 (13—15 кгс ( см/см 2 ); водопоглощение за 24 ч 0, 3—0, 6 г/дм 2 ; удельное поверхностное электрическое сопротивление 10 10—10 12 ом ; тангенс угла диэлектрических потерь при 10 3 кгц 0, 07—0, 10.

Для получения листового Г. бумагу пропитывают спиртовым или водно-спиртовым раствором резольной смолы либо расплавленной смолой под давлением. Пропитанные листы сушат, режут, собирают в пакеты и прессуют при 150—160°С, затем охлаждают под давлением. Иногда Г. подвергают дополнительной термообработке (ступенчатому нагреву до 120—130°С). Основную массу деталей из Г. изготовляют механической обработкой.

Г. применяют как электроизоляционный материал для длительной работы при температурах от — 65 до +105°С; для производства панелей, крышек, втулок, шестерён, шайб и др., а также в мебельном производстве. Из фольгированного Г. изготовляют печатные схемы.

Лит.: Барановский В. В., Шугал Я. Л., Слоистые пластики электротехнического назначения, М. — Л., 1963.

Гётит

Гёти'т(назван в честь поэта И. В. Гёте ), минерал из группы водных окислов железа. Химический состав FeOOH. Содержит примеси марганца и алюминия, а также избыточную адсорбированную воду (гидрогётит). Кристаллизуется в ромбической системе, образуя столбчатые, игольчатые кристаллы и их сростки, натёчные агрегаты, а также порошковатые и землистые массы в смеси с гидрогётитом, гидрогематитом и др. (так называемые лимониты, бурые железняки). Цвет буровато-жёлтый до тёмно-красновато-бурого. Игольчатые кристаллы Г., собранные в пучки, называются игольчатой железной рудой. Твердость по минералогической шкале 5—5, 5; плотность 4140—4280 кг/м 3 . Г. в кристалликах, прорастающих кварц, вместе с сульфидами железа и др. встречается в гидротермальных месторождениях, которые многочисленны в СССР и за рубежом. Наибольшее распространение Г. в природе связано с гипергенными и осадочными месторождениями железных руд.

Г. П. Барсанов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: