БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Название:Большая Советская энциклопедия (Пр)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (Пр) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (Пр) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общественное П., взятое в целом, охватывает как непосредственный процесс П. материальных благ, так и их обмен , распределение и потребление . В этом единстве имеется диалектическая взаимосвязь и взаимообусловленность, но примат принадлежит непосредственно процессу П. Буржуазная политическая экономия отрывает эти части целого, в частности распределение от П. Критикуя буржуазных экономистов, Маркс писал: «Распределение в самом поверхностном понимании выступает как распределение продуктов и, таким образом, представляется дальше отстоящим от производства и якобы самостоятельным по отношению к нему. Однако прежде чем распределение есть распределение продуктов, оно есть: 1) распределение орудий производства и 2) — что представляет собой дальнейшее определение того же отношения — распределение членов общества по различным родам производства...» (там же, т. 12, с. 722). Маркс подчёркивает, что такого рода распределение составляет исходный момент П. и определяет распределение продуктов труда. Общественное П. состоит из двух крупных подразделений: производства средств производства (I подразделение) и производства предметов потребления (II подразделение) (см. Воспроизводство ). П. развивается в соответствии с действием объективных экономических законов, определяющим среди которых является основной экономический закон, присущий каждому способу производства. Капиталистическое П., базирующееся на частной собственности на средства производства и эксплуатации наёмного труда капиталом, развивается в соответствии со стихийно действующими экономическими законами; оно прерывается экономическими кризисами, подчинено цели извлечения максимальной прибыли, присваиваемой капиталистами.

В социалистическом обществе П. базируется на общественной собственности на средства производства, развивается планомерно, быстрыми темпами в целях удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всех членов общества и всестороннего развития личности.

В СССР, согласно принятой классификации, к сфере материального П. относятся следующие отрасли народного хозяйства: промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство, водное хозяйство, транспорт грузовой, связь (по обслуживанию предприятий производственной сферы), строительство, торговля и общественное питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, пр. виды деятельности сферы материального П. Такие отрасли, как торговля и общественное питание, а также материально-техническое снабжение и сбыт, отнесены к материальному П. потому, что в них преобладают производственные операции.

Современное П. развивается в условиях научно-технической революции , главным содержанием которой является автоматизация производства . С автоматизацией П. происходит передача машинам функций управления. На этой основе технический базис П. поднимается на качественно новую ступень и освобождается практически от всех ограничений, которые связаны с естественными возможностями рабочей силы. В результате обеспечивается поистине безграничный рост производительности труда . Автоматизация коренным образом меняет место человека в П. и характер его труда. Труд из непосредственно включенного в процесс П. превращается в функцию контроля и регулирования. «Вместо того чтобы быть главным агентом процесса производства, рабочий становится рядом с ним» (там же, т. 46, ч. 2, с. 213). Научно-техническая революция означает также изменение в энергетической базе П., в характере предметов труда. В современном П. наука становится непосредственно производительной силой.

Лит.: Маркс К., Капитал, т. 1, Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., 2 изд., т. 23: его же. Из рукописного наследства, там же, т. 12; Методические указания к составлению государственного плана развития народного хозяйства СССР, М., 1969; Киперман Г. Я., Классификация отраслей народного хозяйства СССР, М., 1964; Запольская В. В., Непроизводственная сфера в СССР и перспективы ее дальнейшего развития, Воронеж, 1966; Козак В. Е., Производительный и непроизводительный труд, К., 1971; Солодков М. В., Полякова Т. Д., Овсянников Л. Н., Теоретические проблемы услуг и непроизводственной сферы при социализме, М., 1972.

М. В. Солодков.

Производство энтропии

Произво'дство энтропи'и, энтропия , возникающая в физической системе за единицу времени в результате протекающих в ней неравновесных процессов . П. э., отнесённое к единице объёма, называется локальным.

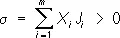

Если термодинамические силы X i(например, градиенты температуры, концентраций компонентов или их химических потенциалов, массовой скорости, а в гетерогенных системах — конечные разности термодинамических параметров) создают в системе сопряжённые им потоки J i(теплоты, вещества, импульса и др.), то локальное П. э. s в такой неравновесной системе равно

(1)

(1)

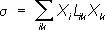

где m — число действующих термодинамических сил. Полное П. э. равно интегралу от s по объёму системы. Если термодинамические потоки и силы постоянны в пространстве, то полное П. э . отличается от локального лишь множителем, равным объёму системы. Потоки J iсвязаны с вызывающими их термодинамическими силами X iлинейными соотношениями

, (2)

, (2)

где L ik — кинетические коэффициенты (см. Онсагера теорема ). Следовательно, П. э.

(3)

(3)

т. е. является квадратичной формой от термодинамических сил.

П. э. отлично от нуля и положительно для необратимых процессов (Критерий необратимости s ¹ 0). В стационарном состоянии П. э. минимально ( Пригожина теорема ). Конкретное выражение для входящих в П. э. кинетических коэффициентов через потенциалы взаимодействия частиц определяется методами неравновесной статистической термодинамики.

Лит. см. при ст. Термодинамика неравновесных процессов .

Д. Н. Зубарев

Производящая функция

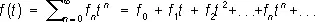

Производя'щая фу'нкцияпоследовательности f 0, f 1..., f n ... функция

(в предположении, что этот степенной ряд сходится хотя бы для одного значения t ¹ 0) . П. ф. называют также генератрисой. Последовательность f 0, f 1..., f n ... может быть как числовая, так и функциональная; в последнем случае П. ф. зависит не только от t , но и от аргументов функций f n. Например, если f n = aq n где а и q — постоянные, то П. ф.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: