Андрей Шапошников - Практическая криминалистика. Криминалистическая техника

- Название:Практическая криминалистика. Криминалистическая техника

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005385666

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Шапошников - Практическая криминалистика. Криминалистическая техника краткое содержание

Практическая криминалистика. Криминалистическая техника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– По замыслу должна, – согласился следователь, – а по факту практически ничего не дает, потому что из регистрации превратилась в статистику.

– Почему Виталию Анатольевичу удалось так легко подделать отпечатки пальцев? – Сергей задал волновавший его вопрос, – ведь если бы я не нашел конверт, то его бы не удалось разоблачить.

– С конвертом тебе действительно повезло, – согласился следователь, – и вы мне сильно помогли, предоставив прямое доказательство. У меня были только косвенные.

– Какие косвенные? – сразу заинтересовался Сергей.

– Допрос специалиста, который выезжал на место происшествия и заявил, что лично он упаковывал дактопленки в конверт и писал пояснительную надпись. Он уверен, что конверт, направленный на экспертизу, совсем не тот, который был им оформлен на месте происшествия. Специалист утверждает, что следы папиллярных узоров, найденные на месте преступления, относились к другому типу и не совпадают с присланными на экспертизу. Допрос эксперта, который, ознакомившись с ножом, уверен, что присланные на экспертизу следы пальцев рук, по своим размерным характеристикам не могли образоваться на рукоятке ножа. Оставалось еще допросить понятых, но благодаря вам этого не потребовалось.

– Получается, что любой следователь может вот так запросто подменить любое вещественное доказательство, и выявить это так сложно? – ребята были поражены своим открытием.

– К сожалению да, в уголовно-процессуальном законе есть существенный пробел, которым Виталий Анатольевич и воспользовался.

– Кажется, я поняла какой пробел, – неожиданно заявила Серафима, – нам про него преподаватель говорил.

– Вот как, – заинтересовался Николай Валерианович, – и что же он вам говорил?

– При обнаружении и изъятии следов и предметов, они описываются в протоколе, упаковываются, упаковка подписывается участниками следственного действия и опечатывается. После окончания следственного действия упакованные объекты хранятся у следователя, который фактически может сделать с ними все что угодно, в том числе и подменить. Дело в том, что эксперт, который потом получает объекты, не знает, что именно было обнаружено на месте происшествия и каким образом упаковано. Он исследует только то, что ему прислали. Суд в дальнейшем основывается на том, что вещественные доказательства поступили на экспертизу упакованными и опечатанными, следов вскрытия упаковки не было. Получается, что достоверность изъятых и исследованных объектов подменяется ссылкой на отсутствие следов вскрытия упаковки, а упаковка-то может быть полностью подделана. По правилам проведения экспертных исследований, эксперт должен сначала сфотографировать упаковку предоставленного объекта, но они часто этого не делают. Идентифицировать следы, предметы и их упаковку по текстовым описаниям практически невозможно. Получается, что следователь может подменить любое вещественное доказательство, и выявить это практически невозможно, – грустно закончила Серафима.

– А говорил ли вам преподаватель, как можно защититься от этого? – поинтересовался старый следователь.

– Говорил, – воскликнул Сергей, его лицо озарилось пониманием, – фотосъемкой.

– Вот как, – удивился следователь, – и как фотосъемка может защитить предметы и следы от подмены?

– При осмотре места происшествия необходимо фотографировать не только все изымаемые предметы и следы, по фотоснимкам их легче идентифицировать, чем по описанию, но и их упаковку. Если в деле есть фотоснимки предметов и следов, то можно сопоставить фотоснимки, сделанные в ходе осмотра, с фотоснимками, сделанными в ходе экспертного исследования. Однако этого недостаточно, для полного обеспечения достоверности объектов необходимо сопоставить фотоснимки их упаковки. Если фотоснимки упаковки, сделанные на месте происшествия и экспертом, совпадают, то можно быть уверенным в том, что объекты не были изменены.

– А если в деле нет фотоснимков следов и их упаковки, как тогда быть? – поинтересовался следователь.

– Значит они все – недостоверны, – жестко произнес Сергей, – и не могут быть положены в основу обвинительного приговора.

– А я с этим не согласна, – возразила Серафима, – они скорее сомнительны, а если устранить эти сомнения невозможно, тогда все сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого.

– Получается, что все изымаемые объекты и их упаковка должны быть обязательно сфотографированы, – подвел итог следователь, – а как именно?

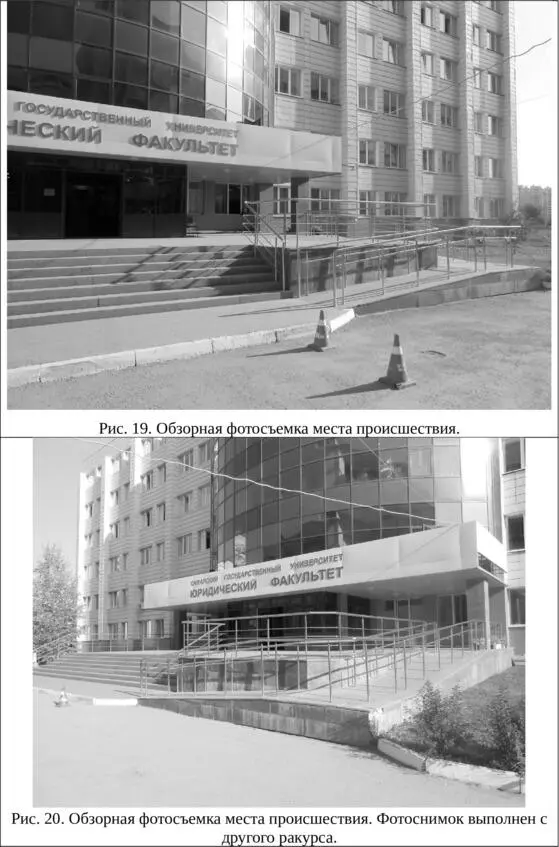

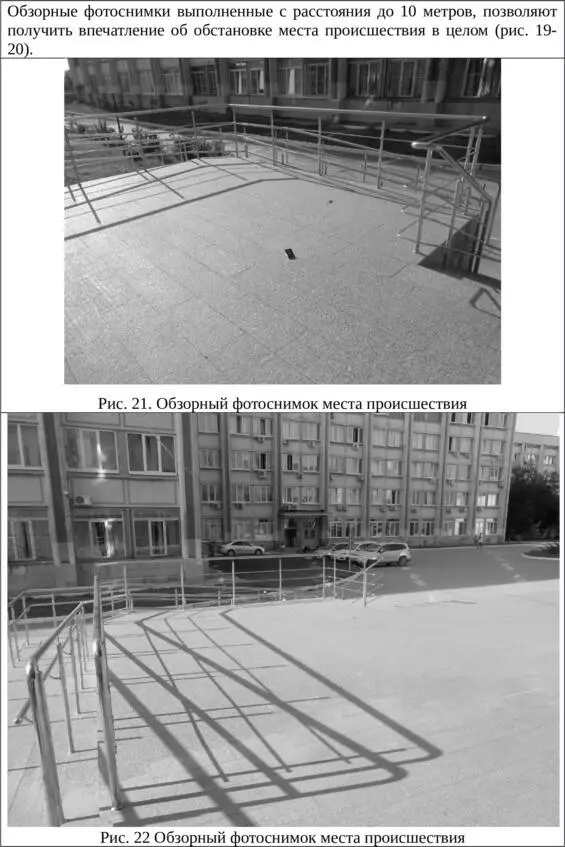

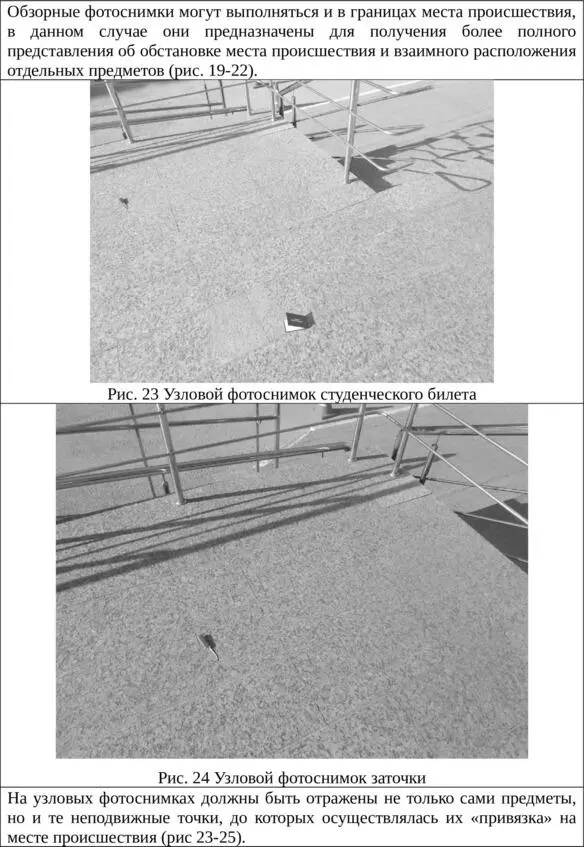

– Предметы и следы фотографируются в ходе осмотра, – начала Серафима, – сначала в том виде, в каком они были обнаружены, по правилам узловой фотосъемки.

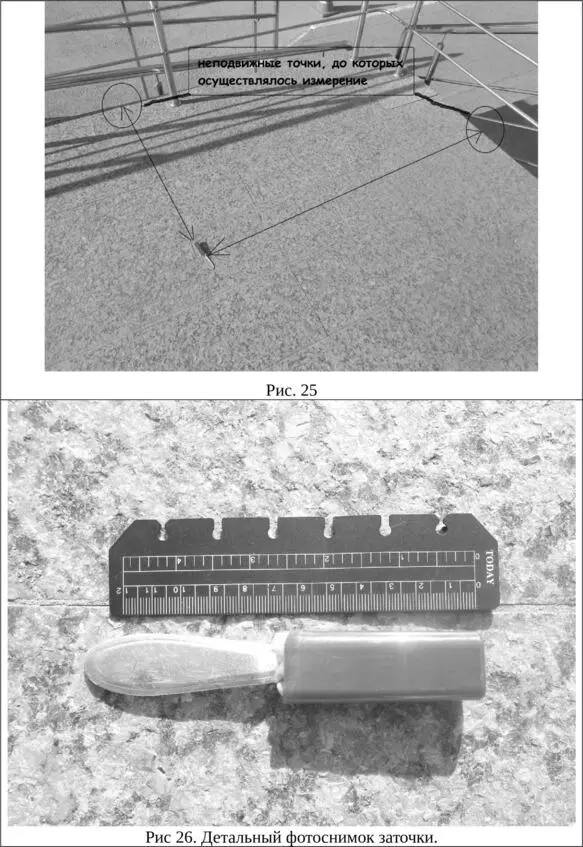

– На узловой фотосъемке, – подхватил Сергей, – помимо самого предмета должна быть видна часть обстановки места происшествия, причем с теми неподвижными точками, до которых осуществлялась «привязка» предмета при проведении измерений.

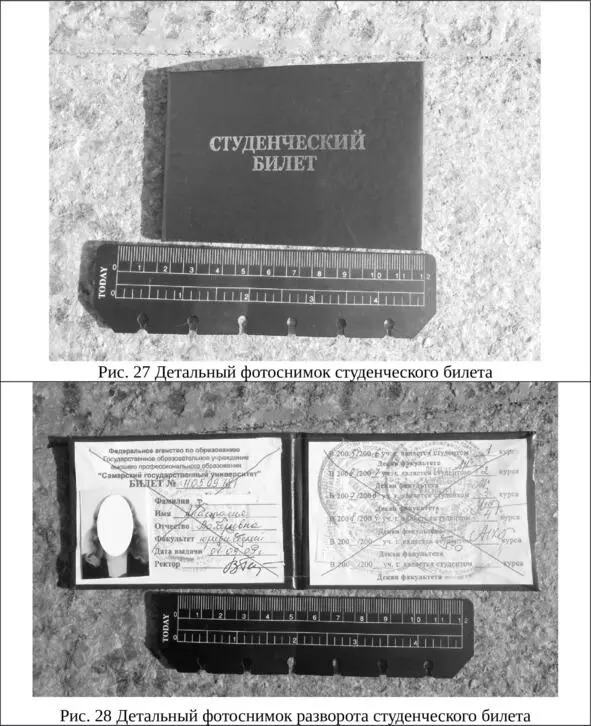

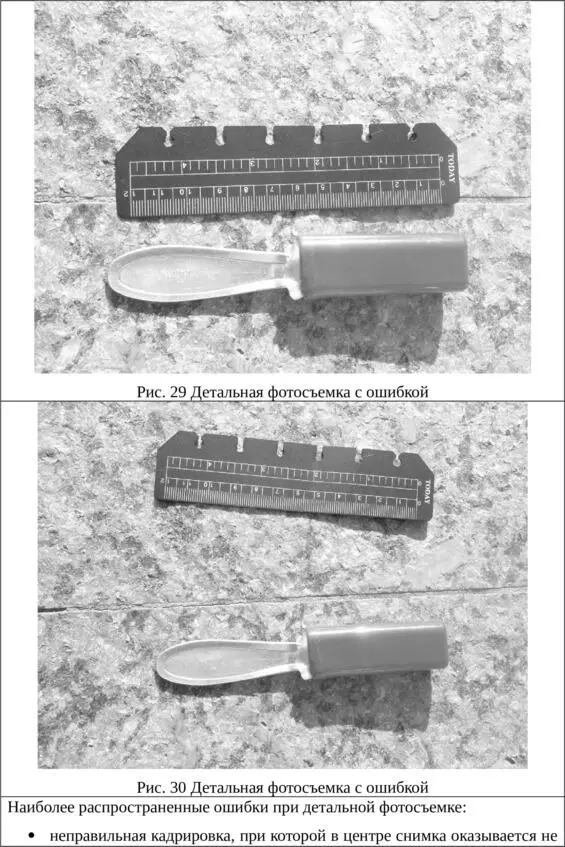

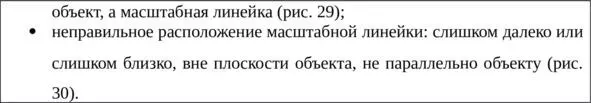

– Потом предмет или след фотографируют по правилам детальной фотосъемки, – продолжила девушка, – рядом с ним кладут масштабную линейку (рис. 23). Она нужна для того чтобы по фотографии можно было определить размерные характеристики объекта. Первый раз предмет фотографируют в том виде, в каком его нашли (рис. 23—24). Затем предмет может быть перенесен в более удобное место, осмотрен и сфотографирован в разных видах или с разных сторон. Например, на месте происшествия мы нашли студенческий билет в закрытом состоянии. Мы его фотографируем по правилам детальной фотосъемки в закрытом состоянии, там, где нашли. Потом переносим на лист бумаги и фотографируем, сначала в закрытом состоянии, потом разворот (рис. 25), потом обратную сторону, и можно обложку в раскрытом положении, и все снимки делаем с масштабной линейкой.

– Если на месте происшествия обнаружены следы пальцев рук, – начал Сергей, но увидев, что следователь нахмурился, а Серафима подняла бровь, поправился, – точнее папиллярных узоров, они фотографируются по правилам детальной фотосъемки (с масштабной линейкой) не менее трех раз. Сначала в том виде, в каком были обнаружены (рис. 28), второй раз после обработки порошками или реактивами (рис. 29), третий раз фотографируют дактопленку, на которую откопирован след (рис. 30).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: