Светлана Хворостухина - Как повысить плодородие почвы

- Название:Как повысить плодородие почвы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «РИПОЛ»15e304c3-8310-102d-9ab1-2309c0a91052

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-386-03469-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Хворостухина - Как повысить плодородие почвы краткое содержание

В настоящее время повышение уровня плодородия почвы является одной из главных проблем для большинства садоводов и огородников. Очень важно подобрать такие методы, которые отвечали бы всем современным требованиям экологичности. Оказывается, подобные способы повышения качества грунта были известны еще в древности.

Представленное издание расскажет о том, как с помощью сидератов, методики севооборота и использования органических удобрений, компоста и биогумуса значительно улучшить физико-химические характеристики почвы, а также повысить урожайность возделываемых на приусадебном участке садово-овощных культур.

Отдельная глава посвящена описанию типов грунтов, их свойств и состава. Читатели также найдут подробную информацию о правилах обработки почвы: подготовительных работах, поливных мероприятиях, внесении удобрений и перекопке садовых и огородных площадок.

Как повысить плодородие почвы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

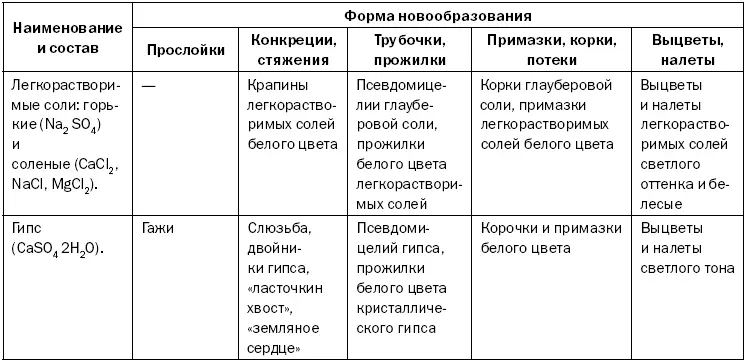

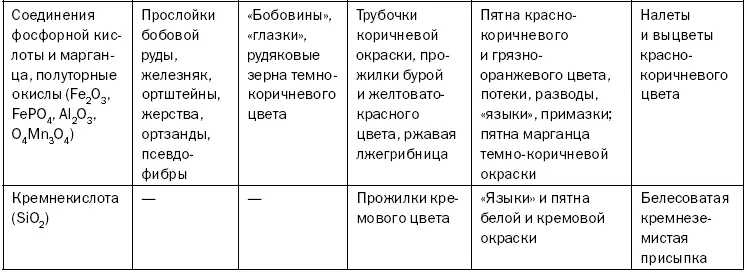

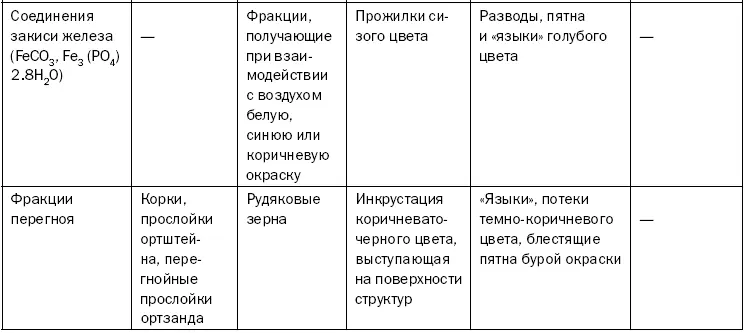

Иногда может происходить такой процесс, как цементация почвы под воздействием железистых компонентов. В почвах преимущественно аридной и семиаридной зон можно обнаружить новообразования известковой природы, которые по мере развития приобретают форму выцвета, конкреции, налета, корки или псевдомицелия. Новообразования гипса, имеющие вид друз, налетов, корок и так называемых гипсовых роз, также встречаются в составе грунтов аридной территории.

В почвах, помимо представленных выше, возможно присутствие новообразований кремнезема, легкорастворимых солей и глиноминералов, смешанных с гумусом. Группу легкорастворимых солей представляют сульфаты натрия и хлориды магния, кальция и натрия. Наиболее часто их можно обнаружить на участках с засоленными грунтами. Они имеют форму выцветов или налетов белого цвета, довольно плотных корок, крапин и прожилок белой окраски либо кристаллов с заостренной верхушкой.

Кремнеземные новообразования являются частым компонентом элювиальных почвенных горизонтов. Чаще всего они имеют форму налетов, беловатых пятен, «языков» или тончайших прожилок. От карбонатных соединений они отличаются нейтральной реакцией при воздействии соляной кислоты.

К наиболее распространенным видам почвенных новообразований можно отнести карбонатные соединения. В грунте они представлены в форме выцветов (плесени) либо налетов, хорошо заметных на поверхности. Кроме того, такие выделения могут иметь вид жилок, слабо ограниченных пятен белого цвета, стяжений (белоглазки), корневых полостей с известью (лжегрибница, псевдомицелий) или уплотненных, твердых структур («журавчики», «погремки», «дутики»).

Плотные и прочные образования, формирующиеся из извести и имеющие землисто-кремовую окраску, получили наименование «желваки». Текучие формы того же вещества называются бородками. Иногда встречаются почвы, горизонты которых полностью пропитаны растворами карбонатов. Такие новообразования проявляются в форме присыпки, по структуре напоминающей муку.

В подзолистых почвах наиболее частыми новообразованиями считаются гумусовые. Они хорошо заметны в иллювиальных горизонтах и имеют форму пленок, потеков или корочек. Гумусовые новообразования в подзолистых грунтах проявляются в виде корок, пленок и дендритов темного тона, в солонцеватых – в виде столбчатых структур и блестящих пленок, а в болотистых – в виде прослоек ортзанда либо конкреций с округлыми очертаниями.

Почвенными включениями называются компоненты грунта разного происхождения, возникновение которых не обусловлено почвообразовательными процессами. В качестве примера таких составляющих почвы можно указать раковины простейших и моллюсков, кости животных, фрагменты породы, археологические находки и мусор.

В зависимости от происхождения все почвенные новообразования можно условно разделить на биологические и химические. Классификация и описание химических новообразований, разработанная С.А. Захаровым, предложены в табл. 6.

Территориальная классификация почв

Почвенно-географическая классификация позволяет выделить почвенно-географические регионы, каждый из которых характеризуется однородностью грунта и процесса почвообразования, методикой окультуривания и хозяйственного применения. Основой подобного районирования является понятие о структуре почвенного покрова. Принятая таксономическая система призвана определять разные ее уровни: как самые крупные (почвенно-биоклиматические пояса), так и более мелкие (почвенные районы). Таким образом, система почвенно-географического районирования складывается из следующих ступеней:

1. Для равнин:

– почвенно-биоклиматический пояс;

– почвенно-биоклиматическая область;

– почвенная зона;

– почвенная провинция;

– почвенный округ;

– почвенный район.

2. Для горных областей:

– почвенно-биоклиматический пояс;

– почвенно-биоклиматическая область;

– горная почвенная провинция;

– вертикальная почвенная зона;

– горный почвенный округ;

– горный почвенный район.

Почвенно-биоклиматический пояс – это почвенные зоны и горные почвенные провинции, которые сходны по температурному и радиационному режиму и особенностям его влияния на процесс почвообразования, развитие растительного мира и выветривание.

Термин «почвенно-биоклиматическая область» обозначает совокупность вертикальных почвенных структур и почвенных зон, сгруппированных на основании единообразия температурных, радиационных и влажностных условий, а также характера континентальности, почвообразовательного процесса, развития растительного мира и выветривания.

Таким образом, доминирующим признаком разделения почвенно-биоклиматических поясов и почвенно-биоклиматических областей являются режимы влажности и континентальности, наиболее значимые для последней структуры.

Почвенной зоной считается территория, на которой распространены почвы определенного зонального вида и дополняющие их интразональные типы грунтов.

Почвенной провинцией называется сегмент почвенной зоны, для которого характерны специфические особенности грунта и процесса почвообразования. Последние, в свою очередь, обусловлены термальным режимом или разницей в условиях континентальности и влажности.

Почвенную провинцию составляют почвенные округа, выделяемые на основании сходных особенностей рельефа и пород, из которых формируется грунт.

Почвенный район – это составляющая почвенного округа, для которой свойственна однородная структура грунта.

Горной почвенной провинцией считается ареал, на котором распространено несколько вертикальных почвенных зон.

Согласно приведенной выше классификации выделяют почвы следующих типов: болотистые, бурые лесные, бурые полупустынные, горные, засоленные, каштановые, луговые, подзолистые, сероземы, слитые, тундровые и черноземы.

Болотистые почвы

Болотистыми называются почвы, образование которых проходит при длительном или непрерывно избыточном уровне влажности и заболачивании горизонта, располагающегося под влаголюбивыми растениями (ситник, осока, тростник, рогоз). Их ареал обычно соответствует лесной зоне умеренных поясов. При условии проведения необходимых мероприятий по осушению на таких грунтах можно культивировать садовые и огородные растительные виды, а также вести добычу торфа. Такие почвы встречаются на территории России, Канады, Индонезии, Беларуси, Украины, Аргентины, Соединенных Штатов Америки и Бразилии. Их распространение ограничено зоной сероземов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: