Борис Зайцев - Солнечные узоры

- Название:Солнечные узоры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1978

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Солнечные узоры краткое содержание

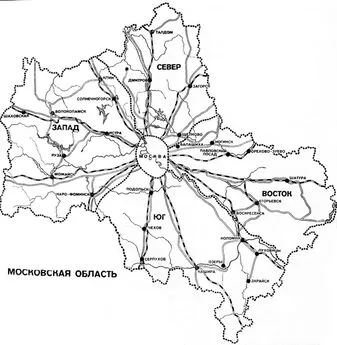

В подмосковном городе Истра создан архитектурно-этнографический музей народного деревянного зодчества. Но прежде, чем на его территории появились замечательные постройки был проделан немалый путь по дорогам области, для того, чтобы отыскать ценные архитектурные памятники. О том, что увидели авторы на путях-дорогах подмосковья и рассказывает эта книга.

Солнечные узоры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Даже количество дворов в сегодняшнем селе Благовещенье совпадало с данными Писцовой книги XVI века. Все те же тридцать изб прожили века. Но конечно, кроме плотницкого храма и двух прудиков возле него, не ищите в обликах домов патриархальных следов. Однако удивительно живуча планировка села. Раз найденная разбивка плана обусловила вековечное существование крестьянских дворов, собранных воедино на плоском холме, выросшем во чистом поле. И отчего крестьяне села Благовещенья вздумали обзаводиться хозяйством вдали от надежных стен Троице-Сергиева монастыря? То ли поближе к возделываемым землям, то ли чтобы быть подальше от вездесущего монастырского ока? Как бы там ни было, стояла уже, как упоминает Писцовая книга, в 1587 году на селе церковь «деревянная вверх», то есть шатровая.

В плане храм обычен. К квадрату молельного помещения с востока прирублен пятигранный алтарь. С запада к храму примыкает прямоугольный притвор трапезной. Деревянные культовые памятники Подмосковья большей частью однотипны и различаются лишь размерами трапезной, которая рубится либо заподлицо со стенами храма, либо по ширине алтаря, то есть несколько меньше ширины основного объема здания.

Первое, что бросилось в глаза при осмотре памятника и что сразу уничтожило большую часть сомнений в его древнем происхождении, это три окна на южном фасаде церкви.

Храм в селе Благовещенье, пожалуй, как ни один из подобных памятников в Подмосковье, сохранил образ сурового средневековья. Мощные косящатые обрамления окон резко подчеркивают волнистую поверхность открытого сруба, израненного, иссеченного в конце прошлого века, когда к живому телу плотницкого произведения прибивали бруски под тесовую обшивку. Вместо оконных решеток колоды благовещенской церкви ощетинились шипами из кованого железа. Вроде бы они и места в проеме не занимают, и потоку света не препятствуют, но поди влезь попробуй! В них что-то даже угрюмое видится. Уж слишком эти пики-шипы откровенны в своей значимости — оградить здание от супостата.

Ни на одном памятнике архитектуры XVII века мы не встретили подобных оконных ограждений. «Отчего же XVII век, когда речь идет о церкви XVI столетия?» — спросите вы. Дело в том, что во всех путеводителях по Подмосковью церковь в селе Благовещенье датируется серединой XVII века. Авторы ссылаются на сообщение Писцовой книги под 1646 годом: «…церковь Благовещения пресв. Богородицы деревянная, вверх шатром…» Сообщение взято из выписок В. и Г. Холмогоровых, которые в начале нашего века собрали и опубликовали исторические материалы о церквах и селах Подмосковья XVI–XVIII веков.

Странно, что авторы не заметили у тех же Холмогоровых первой строки, где говорится, что «село Благовещенское в 1587 г. Московского уезда, стана Радонеж и в Белях вотчина Троице-Сергиева монастыря; а в селе церковь Благовещенья пречистой Богородицы, деревянна вверх, ветха…».

Итак, в 1587 г. церковь уже ветха!

Таким образом, церковь на селе существовала с XVI столетия и, как это обычно бывало, починялась, когда приходила в ветхость.

На северо-восточной стене храма мы увидели косящатое окно, аккуратно устроенное на месте волокового. Подобная переделка совсем иного рода, чем те, которые пронеслись по памятникам деревянного зодчества в XIX веке.

Косящатое окно могло появиться здесь лишь в середине XVII столетия, потому что ни в конце XVI, ни в начале XVII века такие приемы обрамлений оконных проемов не использовались. И если церковь в селе Благовещенье относить к середине XVII века, это будет означать, что древние зодчие стали переделывать окно сразу после того, как воздвигли храм! Нелогично, да и что за нужда?

Как для раннего каменного зодчества характерны щелевидные окна, так и для древних культовых памятников плотницкого искусства типичны узкие горизонтальные проемы волоковых окон. В последующие столетия щелевидные окна каменных храмов растесывали, волоковые же окна деревянных церквей переделывали на косящатые, а позже вместо косяков устраивали каркасные рамы, подобные современным.

Давайте еще раз обратимся к сообщениям писцовых книг. Итак, первые сведения о церкви в селе Благовещенье восходят к XVI веку. Второй раз в Писцовой книге церковь упоминается под 1623 годом, но без описания ее внешнего облика.

В первом сообщении сказано: «деревяина вверх», что является обычно характеристикой церквей шатровых. В третьем упоминании под 1646 годом уже прямо говорится: «деревянная, вверх шатром». В четвертом упоминании под 1684 годом церковь называют уже «деревянна клетцка». Таковой мы и видим ее ныне. Но необходимо доказать, что основу сооружения составляет постройка XVI столетия.

Если буквально понимать первое сообщение Писцовой книги, то церковь в селе уже в 1587 году была ветха. Могла ли она сохраниться до нашего времени? Разумеется, нет. Но что значит «ветха»? Весь ли сруб здания пришел в негодность, или же обветшал только верх церкви? Летописец (а им был дьячок, составлявший клировую ведомость) в такие подробности не вдается.

Но что могло прийти в негодность в первую очередь? Кровля, верха и нижние венцы постройки, наиболее подверженные разрушительному действию дождя и снега. Древние плотники при обветшании сруба именно эти части заменяли. В этом и было преимущество сборной рубленой конструкции. Так с течением времени шатровый храм в селе Благовещенье несколько видоизменялся. К тому же горделивое завершение храма было утрачено после церковной реформы середины XVII века, которая запрещала возведение шатровых церквей, слишком, напоминавших о свободолюбивых вольностях языческой Руси.

Поднявшись на чердак, мы, как бы в подкрепление предположений, обнаружили небрежно сработанную клинчатую кровлю. Бревна были строганы наспех. На них даже видны остатки коры. Да и сама кровля казалась слишком низкой для высокого сруба церкви, хотя и была сделана по всем правилам традиционного народного зодчества. К тому же хорошее состояние под кровельной конструкции находилось в странном несоответствии с обветшавшим срубом, а обычно в первую очередь выходит из строя кровля. По всему было видно, что верх здания появился гораздо позже самого сруба.

Нынешняя колокольня церкви, последний раз переделанная в конце XIX века, не представляла интереса ни своей каркасной конструкцией, ни своим обликом. Но все же, движимые чутьем исследователей, мы поднялись на ее ярусы. И не напрасно. На полу в толще пыли привлекла наше внимание деревянная дощечка. Мы сдули с нее пыль, перевернули, и перед нами, сияя красками яичной темперы, предстал в своей красе фрагмент расписного тябла. Мы смотрели не отрываясь на диковинный узор из листьев аканта и бережно передавали дощечку из рук в руки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: