Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Название:Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «5 редакция»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-66420-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Зигалова - Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие краткое содержание

Атлас разработан на основе самых современных научных данных по анатомии человека в помощь студентам всех педагогических, биологических и медицинских специальностей. Как понятный медицинский справочник он также пригодится всем людям, заботящимся о своем здоровье.

Атлас: анатомия и физиология человека. Полное практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

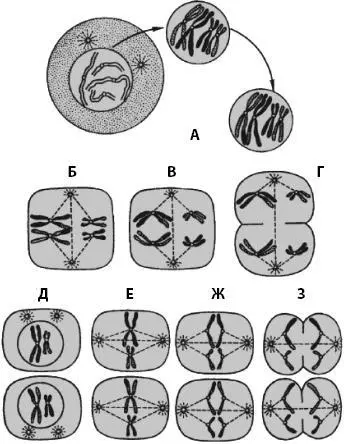

Перед началом мейоза в интерфазе ДНК материнской клетки удваивается, но хромосомы остаются связанными своими центромерами, так что в ядре имеется по четыре набора каждой хромосомы; кроме того, в интерфазе увеличивается масса клетки и количество ее органелл. В каждом делении мейоза выделяются те же фазы, что и в митозе.

Рис. 9. Основные стадии мейоза (по Мамонтову).А – протофаза I; Б – метафаза I; В – анафаза I; Г – телофаза I; Д – профаза II; Е – метафаза II, Ж – анафаза II, З – телофаза II

В мейозе I наиболее длительна профаза , во время которой происходит важнейшее событие кроссинговер (от англ. crossing-over – «перекрест») – перекрест гомологичных участков гомологичных хромосом с их последующим разрывом и присоединением участков хроматид к другой гомологичной хромосоме ( см . рис. 9 ).

Кроссинговер обеспечивает различные генетические комбинации. До кроссинговера каждая хромосома была либо материнской, либо отцовской, после него каждая хромосома содержит гены, происходящие как из отцовской, так и из материнской хромосомы, т. е. происходит генетическая рекомбинация.

Метафаза I напоминает аналогичную стадию митоза, хромосомы устанавливаются в экваториальной плоскости. В анафазе I гомологичные хромосомы отделяются друг от друга и расходятся к полюсам. В телофазе I наборы гомологичных хромосом находятся у полюсов, хотя их число уменьшилось вдвое, но каждая из них состоит уже из двух генетически различных хроматид. Формируются ядерная оболочка и ядрышко, образуются борозда деления, которая углубляется, и две клетки, каждая из которых содержит гаплоидный набор удвоенных хромосом, полностью разделяются.

Интерфаза II очень короткая, и, что самое главное, в ней не происходит удвоение ДНК . Фазы мейоза II не отличаются от описанных стадий митоза. Важным отличием является то, что в профазе II , которая происходит очень быстро, клетка содержит одиночный (гаплоидный) набор удвоенных хромосом, т. е. в каждой дочерней клетке по 46 хромосом. В результате мейоза II образуются четыре клетки, каждая из которых несет одиночный (гаплоидный) набор хромосом.

При мейотическом делении из каждой предшественницы половых клеток у женщин образуются одна яйцеклетка и три полярных тельца, которые рассасываются; у мужчин четыре сперматозоида. Во время образования половых клеток благодаря кроссинговеру создается множество различных сочетаний генов. При оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом в зиготе восстанавливается диплоидный набор хромосом.

В зависимости от того, как распределился генетический материал во время образования яйцеклетки и сперматозоида, число возможных сочетаний генов в оплодотворенной яйцеклетке огромно. Вот почему каждый человек уникален. Оплодотворение приводит к тому, что каждый ген в зиготе представлен двумя экземплярами (аллелями) от отца и матери. Поэтому физические и психические особенности будущего ребенка будут зависеть от взаимодействия этих генов.

Цитозоль. Рибосомы и синтез белка

Цитозоль,представляющий собой часть цитоплазмы, окружающей органеллы, занимает 53–55 % общего объема клетки. В цитозоле содержится огромное количество ферментов, катализирующих различные реакции промежуточного обмена, а также белки цитоскелета. На расположенных в цитозоле рибосомах синтезируются многие белки. Рибосомы, осуществляющие синтез белка, присутствуют во всех клетках человека, кроме зрелых эритроцитов. Рибосомы расположены поодиночке (монорибосомы) или группами в виде розеток, спиралей, завитков (полирибосомы, или полисомы). Рибосомы и полисомы могут свободно располагаться в цитоплазме, или, это называлось ранее, прикрепляться к мембранам гранулярного эндоплазматического ретикулума. Свободные рибосомы синтезируют белок, необходимый для жизнедеятельности самой клетки, прикрепленные белок, подлежащий выведению из клетки.

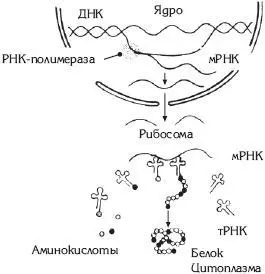

Рис. 10. Общая схема белкового синтеза в клетке

Синтез белка (трансляция)связан с процессом транскрипциипереписывания информации, хранящейся в ДНК. Информация о структуре белка, заключенная в ДНК, «переписывается» на информационную, или мессенджер (от англ. messenger – «посредник») РНК (мРНК).

Триплетный генетический код,расшифрованный в 60-х годах М. Ниренбергом, С. Очоа, X. Кораной,основан на триплетах, или кодонахтри нуклеотида, определяют присоединение к полипептидной цепи одной аминокислоты. Небольшие транспортные РНК (тРНК) выполняют двойную функцию: они присоединяют молекулу аминокислоты, транспортируют ее в рибосому и узнают триплет, соответствующий этой аминокислоте в молекуле мРНК. Антикодон тРНК узнает кодон мРНК и спаривается с ним.

Реакции синтеза белка осуществляют рибосомы, которые считывают информацию, заложенную в мРНК, продвигаясь вдоль нее. Синтез белка начинается с того, что малая субъединица рибосомы связывается с инициаторной тРНК, несущей молекулу метионина. Этот комплекс присоединяется к инициаторному кодону мРНК, после этого к малой присоединяется большая субъединица рибосомы. К рибосоме подходит следующая тРНК и образуется первая пептидная связь. Перемещаясь по цепи мРНК, рибосома присоединяет следующие аминокислоты, которые связываются между собой, а молекулы тРНК отделяются, чтобы вскоре присоединить новую аминокислоту. При достижении рибосомой стоп-кодона синтез прекращается, и полипептидная цепь отделяется от рибосомы ( рис. 10 ).

Ткани

Ткань – это исторически сложившаяся общность клеток и межклеточного вещества, объединенных единством происхождения, строения и функций. В организме человека выделяют четыре типа тканей: эпителиальные, соединительные, мышечные и нервную.

Эпителиальные ткани

Эпителиальные ткани покрывают поверхность тела и выстилают слизистые оболочки, отделяя организм от внешней среды (покровный эпителий), а также образуют железы (железистый эпителий). Кроме того, выделяют сенсорный эпителий, клетки которого изменены для восприятия специфических раздражений в органах слуха, равновесия и вкуса.

В зависимости от отношения к базальной мембране [3]покровный эпителий подразделяют на однослойный, все клетки которого лежат на базальной мембране, однако не обязательно все достигают поверхности; и многослойный, вкотором лишь клетки нижнего слоя лежат на базальной мембране. Однослойный эпителий, в свою очередь, подразделяется на однорядный (плоский, кубический, цилиндрический) и многорядный. В однорядном эпителии ядра всех клеток эпителиального пласта расположены на одном уровне, в многорядном – на различных уровнях. Клетки многорядного эпителия могут быть снабжены микроворсинками, стереоцилиями или ресничками. В зависимости от формы клеток и их ороговения различают многослойный плоский неороговевающий эпителий и аналогичный ороговевающий эпителий, а также редко встречающийся у человека многослойный кубический и многослойный призматический столбчатый эпителий ( рис. 11 ).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: