Татьяна Варенцова - Палащельская роспись. Традиции. Подражатели. Современность

- Название:Палащельская роспись. Традиции. Подражатели. Современность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005150141

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Варенцова - Палащельская роспись. Традиции. Подражатели. Современность краткое содержание

Палащельская роспись. Традиции. Подражатели. Современность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

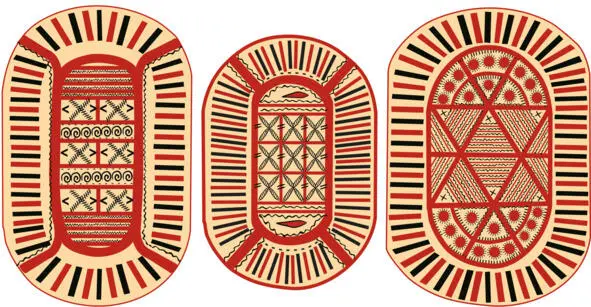

Рис. 19. Зарисовки крышек коробов

И ещё для сравнения: в соседней Вологде прялочки украшали в основном круговыми резными орнаментами. Интересно, что там круглые озера делили на доли-сегменты для зимнего лова. Да и пироги вологодцы разрезали на дольки из центра, а на Русском Севере так не принято. Вот и получается, что в орнаментах отражается наш способ мышления и творческого, и даже геометрического.

Прялочки

Уж ты прялица, кокорица моя. Пойду вынесу на улицу тебя. Буду прясти попрядывати. По беседушкам похаживати.

Рис. 20. Зарисовка фрагментов старинных палащельских прялок

Сегодня не каждый знает, как выглядит прялка, между тем как раньше она сопровождала русскую крестьянку на протяжении всей жизни. Прядение и ткачество были самыми трудоёмкими из всех видов работ, падавших на женские плечи. Мужчины таким никогда не занимались: считалось, что только мужчина прикоснется к веретену, потеряет свою силу и ловкость.

Рис. 21. Зарисовка фрагментов старинных палащельских прялок

«В избушке, распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней».

А. С. Пушкин

Изящные и тонкие прялочки целиком вырезались из дерева – березы или ели с загибом ствола. Поверхность не грунтовали, поверх золотистой древесины писали красные фигурки, а потом обрамляли их тонким чёрным контуром. Ни одно орудие крестьянского труда не украшалось так любовно, как прялка.

Почти пять месяцев в году, с ноября по март, девушки проводили за прялкой. Работа очень медленная. За день самая искусная пряха могла создать не больше 300 м нити, для этого нужно было работать от зари до зари. А для хотя бы 15 м ткани нужно было 20 000 м пряжи! Невероятная получается математика. Чтобы приготовить себе приданое, начинали прясть уже с 6—8 лет. К 12 годам девочки осваивали прядильное мастерство. Но были и ограничения для прядения. В отдельные праздники и их кануны прясть строго запрещалось. Да и за прялкой сидеть можно было не в каждом месте, обычно пряли в женском углу, рядом с кроватью.

Прясть на чужой прялке на Русском Севере считалось плохой приметой. Девочки обычно учились на собственных маленьких прялицах. К совершеннолетию девушки осваивали мастерство. Считалось, что чем искуснее они, тем счастливее в их жизни будет любовь и замужество: «какова нить, такова и жизнь». Да и невест родители женихов выбирали по умению прясть, вышивать и ткать.

Рис. 22. Зарисовка фрагмента старинной прялки

До замужества девушки успевали бегать на вечёрки – встречи и собрания (бесёды), для которых прядение было поводом вырваться из дома. На таких посиделках прялочка была главным аксессуаром девушки, её украшением наряду с лентами и бусами. Красивая прялка была гордостью владелицы. Девушка несла её, держа за ножку, показывая всем искусную резьбу или роспись. Ещё была специальная нарядно расписанная коробочка для веретена с нитями – мочесник. С прялками и мочесниками девушки ходили на супрядки – веселые посиделки. Там пряли, пели, общались. Изба быстро заполнялась народом, приходили и парни, а работа чередовалась с играми, танцами и песнями…

Прялочки действительно сопровождали женщину с детства и до старости. Только представьте, сколько времени проводили с ней. Чтобы прядение было в радость, прялочки красиво украшали. Согласитесь, ведь невозможно долгими зимними вечерами смотреть на простой кусок дерева. Другой дело, когда перед тобой открывается картина и красивые узоры, в которых зашифрованы добрые пожелания. Так и работа лучше спорится, и вечер не так долог, а труд не так утомителен. Считалось, что вместе с росписью в дом входило солнце и согревало зимними днями.

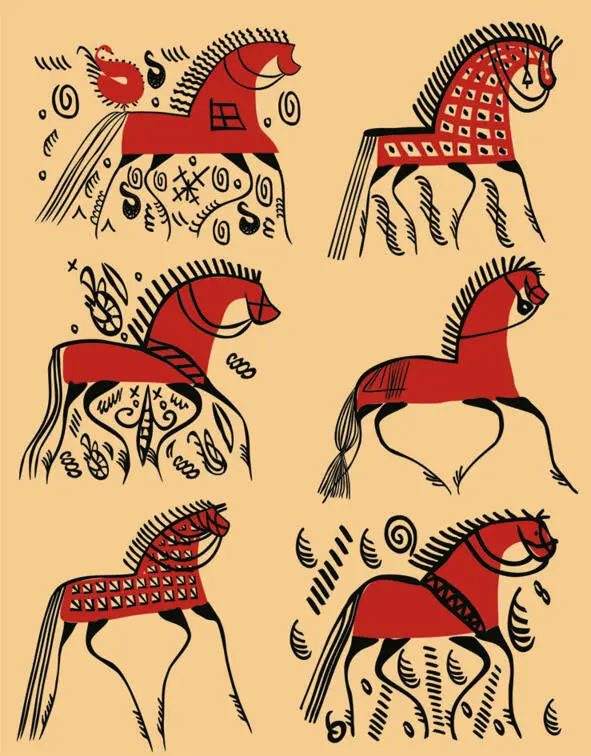

Рис. 23. Знаки на конях

Детские прялки

Рис. 24. Зарисовка фрагментов детских прялок

Обычно свою первую прялку девочка получала от отца. Когда она становилась взрослой, то отец делал или покупал для неё новую – резную или расписную. Взрослая прялочка могла достаться и по наследству от старших женщин семьи. Часто прялка была ценным подарком мужа жене, иногда брата сестре. В каждой семье прялки берегли и передавали из поколения в поколение. Это была не просто часть быта, а предмет глубоко символический и сакраментальный. Прялка в народной традиции символизировала мужское начало, участвующее в процессе прядения – акта творения новой жизни. Поэтому прялки украшали с большой выдумкой и любовью – росписью или резьбой, иногда даже инкрустировали зеркальцами. По красоте прялки судили о мастерстве и искусности женщины.

Прялки подбирались по возрасту и росту, чтобы на них удобно было работать. Мужчины должны были знать нужные размеры. В музеях на Мезени и в Лешуконском находятся прялки из лиственниц просто огромных размеров.

Рис. 25. Зарисовка фрагментов детских прялок

Моя прялочка широка, За ней некому сидеть, Нету парня важнаго, А прялка не про каждого.

Детские прялочки были меньше и проще, но делались с не меньшей любовью рис. 24—25). Раньше на них встречались только птички и ёлочки. Обычно рисовали именно одну птичку, и тут без особых загадок. Маленькая прялочка – маленькая птичка – маленькая пряха.

Когда девочка заканчивала прясть, перед её глазами постепенно открывался рисунок. Там, где кончалась кудель, появлялась эта маленькая птичка – символ женского начала. Палащельские мастера заботливо рисуют её, чтобы девочка чувствовала связь между собой и этим лёгким, крылатым созданием. Кстати, даже в сказках героиня превращается в птицу и улетает куда-нибудь.

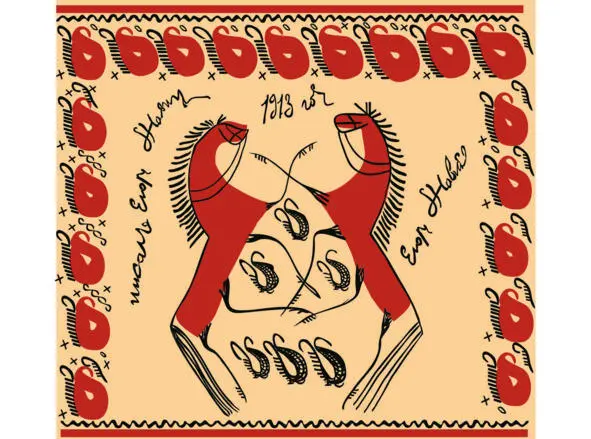

Рис. 26. Зарисовка фрагмента прялки. Палащельский мастер Аксёнов Егор Михайлович, 1913 г.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: