Вячеслав Губанов - Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них

- Название:Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Дрофа»d9689c58-c7e2-102c-81aa-4a0e69e2345a

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-00607-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Губанов - Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них краткое содержание

В пособии рассматривается социальная сфера жизнедеятельности человека и связанные с ней угрозы безопасности личности и обществу. Характеризуются чрезвычайные ситуации социального характера (военные, межэтнические, межконфессиональные конфликты, массовые беспорядки), а также способы защиты населения и территорий.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Безопасность жизнедеятельности», а также для широкого круга специалистов.

Чрезвычайные ситуации социального характера и защита от них - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3. Безопасность – это приемлемый риск, так как абсолютной безопасности не бывает, поскольку всегда существует некоторый остаточный риск. Исходя из этого под безопасностью понимают такой уровень опасности, с которым можно смириться.

4. Данная дисциплина рассматривает все опасности, с какими может столкнуться человек в процессе своей жизнедеятельности и которые можно разделить по происхождению на природные, антропогенные, биологические, техногенные, экологические и социальные.

Ключевое понятие безопасности жизнедеятельности – опасность.Оно охватывает явления, процессы, объекты, свойства предметов, угрожающие человеку и способные в определенных условиях причинить ущерб его жизни и здоровью.

В социальной сфере опасные ситуации – это возможные или реальные явления, события и процессы, способные принести вред человеку, социальной группе, народу, обществу, государству, человеческому сообществу и Земле как месту обитания человека или даже уничтожить их; нанести ущерб их благополучию, разрушить природные, материальные и духовные ценности.

Опасность может выступать в различных формах. В частности, в виде намерений, планов подготовки действий и самих действий, направленных на уничтожение, подчинение, ослабление и т. д. объектов безопасности.

Одной из форм опасности выступает риск– возможная опасность неудачи предпринимаемых действий или сами действия, связанные с такой опасностью. Люди нередко, надеясь на счастливый случай, рискуют и тем самым создают возможность нанесения ущерба себе и окружающим. В государственных делах – политике, экономике, обороне – чаще всего имеет место осознанный риск, когда тщательно рассчитываются ожидаемый успех, выгода, допустимая цена, последствия и пр.

Родственным понятию «опасность» выступает понятие «угроза». Угроза– это опасность на стадии перехода от возможности к действительности, высказанное намерение или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим. В социальном контексте под угрозой безопасности понимается «совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, обществу и государству». [1]

Угрозы и опасности всегда указывают на взаимодействие двух сторон: субъекта, который является источником и носителем опасности, и объекта, на который направлена угроза или опасность. В методологическом плане важно подчеркнуть, что человек, социальная группа, государство и другие компоненты социума одновременно выступают субъектом и объектом социальных опасностей и угроз.

Как любая научная дисциплина, безопасность жизнедеятельности имеет свою методологию, т. е. совокупность методологических принципов и методов изучения. Основополагающим методологическим принципом исследования проблем безопасности жизнедеятельности является принцип системности. В соответствии с ним каждое явление в сфере безопасности изучается как целое, относительно самостоятельное, включающее ряд явлений меньшего масштаба, и в то же время как часть большего явления, которая испытывает его влияние и сама воздействует на него.

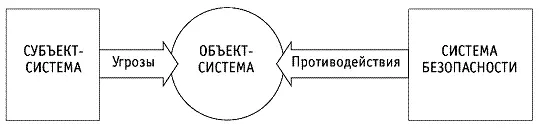

В плане исследований в сфере безопасности жизнедеятельности под целым понимается система «субъект – объект – система безопасности» для любых объектов, уровней и масштабов (рис. 1). Субъектом в данном случае являются источники угроз, а в качестве объекта может выступать любая система, в том числе планета, страна, личность, технические средства, сооружения, элементы природной среды, т. е. все, что необходимо для обеспечения безопасности человека в самом широком смысле слова и что может подвергаться негативному воздействию различного характера.

Соотношение части и целого изучается общенаучными методами анализа и синтеза. Рассмотрим их более подробно.

Анализ – это процесс расчленения исследуемого события, явления на составные части, элементы, признаки, противоположности и изучение их с целью раскрытия сущности. Анализ безопасности может осуществляться априорно или апостериорное, е. до или после нежелательного события.

Априорный анализ заключается в том, что исследователь выбирает нежелательные события, потенциально возможные для данной системы, и пытается составить набор различных ситуаций, которые могут привести к их появлению. Апостериорный анализ выполняется после того, как нежелательное событие уже произошло. Цель такого анализа – разработка рекомендаций на будущее. Оба вида анализа дополняют друг друга, и каждый может быть прямым и обратным.

Прямой метод анализа состоит в изучении причин, с тем чтобы предвидеть последствия той или иной угрозы безопасности. При обратном методе анализируются последствия для того, чтобы определить причины реализованной опасности, т. е. анализ начинается со свершившегося события. Конечная цель всегда одна – предотвращение нежелательных событий.

Синтез – это процесс установления связей между выделенными элементами, признаками, противоположностями, соединение их и воспроизведение используемого события. Анализ и синтез – противоположно направленные (первый – от целого к части, второй – от частей к целому) и вместе с тем неразрывно связанные способы познания.

Другим методологическим принципом изучения проблем безопасности является принцип взаимосвязи и взаимозависимости. Суть его заключается в том, что мир, в котором живет человек, представляет собой единое целое: все его части неразрывно связаны между собой – ни в природе, ни в общественной жизни нет абсолютно изолированных предметов, явлений и процессов.

В исследовании проблем безопасности жизнедеятельности широко применяется и принцип определяющих факторов. Следование ему предполагает выделение связей и отношений, оказывающих решающее влияние на состояние безопасности. Тем самым отслеживаются второстепенные воздействия, которые не влияют существенным образом на функционирование тех или иных исследуемых систем.

Помимо указанных методологических принципов и методов исследования проблем безопасности можно использовать и другие методы – как общетеоретические и частнонаучные, так и специальные (в зависимости от условий, целей и задач исследования). Главное при этом обеспечить корректность, чистоту и объективность результатов, адекватно отражающих явления и процессы, происходящие в сфере безопасности.

Таким образом, безопасность жизнедеятельности – это комплексная дисциплина, в рамках которой изучаются проблемы идентификации опасностей, их профилактика и защита от них. Основные методологические принципы исследования в этой области – принципы системности, взаимосвязи и взаимозависимости, определяющих факторов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: