В. Зинченко - Большой психологический словарь

- Название:Большой психологический словарь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:0dc9cb1e-1e51-102b-9d2a-1f07c3bd69d8

- Год:2008

- Город:Москва; СПб

- ISBN:978-5-17-055694-6, 978-5-17-055693-9; 978-5-9713-9307-8, 978-5-9713-9308-5; 978-5-93878-662-2, 978-5-93878-663-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Зинченко - Большой психологический словарь краткое содержание

Эту книгу студенты и преподаватели называют главной психологической книгой в стране, потому что хороший словарь – это основа как теоретических исследований, так и для практической работы. Эта книга выдержала проверку временем. Перед вами самое последнее издание знаменитого словаря.

Новое четвертое расширенное издание представляет собой продукт глубокой переработки «Большого психологического словаря» (2003), который, в свою очередь, опирался на предшествующие два издания 1983 и 1996 годов. Его основные отличия можно резюмировать следующим образом. Прежде всего, в словарь было добавлено около 400 новых статей, тем самым общее количество статей превысило 2000. Многие статьи из предыдущего издания были переработаны или полностью заменены статьями с новым содержанием, в ряде случаев пришлось сделать уже традиционные для нашего издания добавления. Авторы ряда статей стремились представить информацию о результатах научных исследований, проведенных в самом конце минувшего века и в начале XXI века. Таким образом, словарь в еще более полной мере стал отражать ситуацию в современной отечественной и мировой психологии.

Большой психологический словарь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Философской основой Г. является «критический реализм», основные положения которого родственны философским идеям Э. Геринга , Э. Маха, Э. Гуссерля и И. Мюллера. Согласно Г., для человека существуют 2 отличных друг от друга «мира»: мир физический, лежащий «за» переживаниями, и мир наших переживаний (ощущений), который в Г. называли в разных контекстах «объективным» или «субъективным». Последний Г. рассматривала в 2 отношениях: как физиологическую реальность (процессы в мозге как отражения воздействий внешнего мира) и как психическую (феноменальную) реальность, которые связаны между собой отношениями изоморфизма (взаимнооднозначного соответствия).

Следовательно, психологические законы сводились в Г. к законам физиологии мозга. Вместе с тем Г. не отказывается и от изучения феноменов сознания методом феноменологического самонаблюдения . Самосознание понималось как некое динамическое целое, «поле», каждая точка которого взаимодействует со всеми остальными (по аналогии с электромагнитными полями в физике). Единицей анализа сознания выступает гештальт как целостная образная структура, не сводимая к сумме составляющих его ощущений.

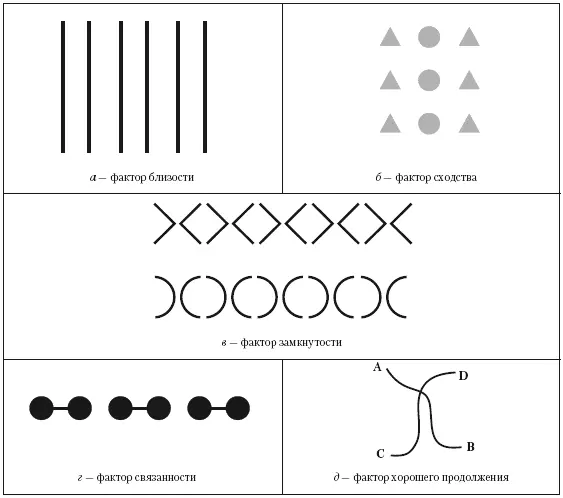

Различные формы гештальтов изучались в Г. на материале восприятия кажущегося движения , формы, фигуро-фоновой организации, оптико-геометрических иллюзий . Были выделены т. н. факторы восприятия, которые способствуют группировке отдельных элементов физического мира в соответствующем ему «психологическом поле» в целостные гештальты: фактор близости, фактор сходства, фактор хорошего продолжения(объединяются в гештальт те элементы изображения, которые в совокупности образуют прегнантные, наиболее простые конфигурации), фактор общей судьбы(объединение в один гештальт, напр., 3 движущихся в одном направлении точек среди множества других, движущихся в разных направлениях) и т. д. В основе принципов группировки лежит более общий закон перцептивного поля – закон прегнантности , т. е. тенденция этого поля к образованию наиболее устойчивой, простой и «экономной» конфигурации. С т. зр. Г. данные законы представляют собой феноменальное выражение различных электрических процессов в головном мозге (образование токов различной направленности, «насыщение» отдельных участков мозга электрическими зарядами и т. п.). В этом решении психофизиологической проблемы проявилась обоснованная в Г. К. Гольдштейном т. зр. «антилокализационизма» (см. Локализация высших психических функций ), впоследствии подвергнутая справедливой критике и отвергнутая большинством неврологов и нейропсихологов.

При разработке проблем мышления Г. подвергла острой критике бихевиористские взгляды на мышление как на образование «навыков» путем проб и ошибок и ввела в психологию такие понятия, как проблемная ситуация (см. Задача ), инсайт , а также новый метод эмпирического исследования мышления – метод «рассуждения вслух», который уже выходил за рамки исходных феноменологических установок Г. и предполагал подлинно объективное исследование процессов мышления (М. Вертгеймер, К. Дункер и др.). Однако при объяснении продуктивного мышления у животных и творческого мышления у человека Г. неправомерно отрицала роль активности и прошлого опыта субъекта в процессе решения творческих задач, считая возникновение такого решения результатом все тех же процессов образования «хороших гештальтов» в «здесь и теперь» складывающемся «психологическом поле».

В 1920-е гг. К. Левин предпринял попытку дополнить и углубить модель психического мира человека, предложенную Г., введя в нее «личностное измерение» (см. Временная перспектива, Топологическая и векторная психология ).

После прихода к власти нацистов Г. как школа распалась в результате эмиграции большинства ее членов. Идеи Г. оказали значительное влияние на развитие необихевиоризма , психологии восприятия (школу New Look), когнитивной психологии , системного подхода в науке, отдельных направлений психологической практики (в частности, гештальттерапии ), некоторых концепций межличностного восприятия (Ф. Хайдер) и др. Вместе в тем критики Г. (среди которых были Л. С. Выготский, Лейпцигская школа и др.) отмечали антиисторизм и антигенетизм Г., фактическое отрицание прошлого опыта в процессе образования гештальтов, редукционистские установки в плане сведения психологических закономерностей к принципам физиологической работы мозга и др.

С конца 1970-х гг. в связи с развитием идей системного подхода в психологии наблюдается определенное возрождение интереса к Г., что нашло свое отражение в образовании межд. «Общества гештальттеории и ее приложений» и выпуске соответствующего журнала. (Е. Е. Соколова)

Добавление:Свойство целостности восприятия , с изучения которого начиналось развитие Г., демонстрируется по меньшей мере четырьмя типами феноменов и эффектов: 1) взаимодействия между одновременно предъявляемыми стимулами (напр., эффекты контраста и маскировки ); 2) фигуро-фоновая организация ; 3) законы перцептивной организации; 4) феномен транспозиции (см. Гештальт, Двойственные изображения ). Законы перцептивной организации – эмпирические обобщения, касающиеся влияния отдельных стимульных факторов на процессы группировки (структурирования) элементов сенсорного поля, напр.: близость(рис. 1, а ) – группировка близко расположенных элементов; сходство(рис. 1, б ) – группировка сходных (по форме, цвету и т. д.) элементов; замкнутость(рис. 1, в ) – предпочтение отдается почти замкнутым формам, но разрывы (пробелы) не мешают видеть целое; связанность(рис. 1, г ) – группировка элементов, которые имеют соединения (связи); хорошее продолжение(рис. 1, д ) – в целое объединяются отрезки (A—B, C—D), образующие плавные, а не резкие переходы. (Б. М.)

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ(англ. gestalt theraрy ) – направление психотерапии, развившееся во 2-й пол. XX в., основывающееся на понятиях классической гештальтпсихологии , в частности на понятиях гештальта , фигуры и фона и на теории поля К. Левина . В то же время в Г. можно найти элементы самых разных психологических и философских течений – психоанализа , экзистенциализма, психодрамы , феноменологии, дзен-буддизма и др. Создатель Г. – амер. психиатр Фредерик (Фриц) Пёрлз (Рerls, 1893–1970). Он считал, что человека следует рассматривать как целостную живую систему, включенную во взаимодействие с окружающим миром, причем сама психологическая жизнь человека – это процесс образования гештальтов, т. е. целостных образов наличной ситуации. Под целостностью организма понимается в данном случае нераздельность и взаимопроникновение физической и ментальной активности человека. Любой аспект поведения человека рассматривается как проявление целого – его бытия. В норме бытие человека осуществляется «здесь и сейчас», в контексте наличной ситуации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: