Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1866 году Русское военное министерство направило в США члена Артиллерийского комитета Главного Артиллерийского Управления (ГАУ) полковника А.П. Горлова и делопроизводителя Оружейной комиссии поручика К. И. Гуниуса. Это был важный период в развитии вооружения русской армии — начало перехода к казнозарядному оружию под унитарный «малокалиберный» патрон с металлической гильзой. После привычного 6-линейного (15,24 мм) стрелкового оружия калибр около 4 линий, конечно, считался «малым».

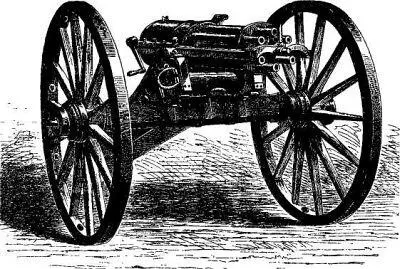

Главной задачей Горлова и Гуниуса было изучение американских образцов «малокалиберного» оружия и его производства, а главное — выбор образцов для перевооружения русской армии. С именами Горлова и Гуниуса связано появление на вооружении русской армии 4,2-линейного (10,67 мм) винтовочного патрона с цельнотянутой металлической гильзой, винтовки «Бердан» обр. 1870 г. и картечниц под этот патрон, револьвера системы «Смит-Вессон» со своим 4,2-линейным патроном. Надо отметить, что, взяв за основу американские образцы патронов и оружия, русские специалисты существенно доработали их. Из различных систем картечниц, имевшихся в то время в США, наибольший интерес в разных странах вызывала система доктора Ричарда Дж. Гатлинга с вращающимся блоком стволов, запатентованная в 1862 году и успевшая зарекомендовать себя на излете Гражданской войны в США.

Осенью 1867 года Бродвель, представитель Гатлинга, доставил в Россию его 6-ствольные картечницы калибра 12,7 мм (0,5 дюйма). Хотя испытание прошло неудачно, артиллерийскому капитану В.Н. Загоскину поручили изучить картечницы подробнее. На случай принятия их на вооружение Загоскин начал готовить производство на заводе Людвига Нобеля в Санкт-Петербурге. Год спустя завод представил более надежно работающий образец уже под 4,2-линейный патрон с утроенным зарядом.

Одновременно Горлов получил задание собрать возможно больше данных о картечницах Гатлинга в США. 20 картечниц заказали заводу Кольта в Хартфорде, и Горлову поручили внести в них улучшения по его усмотрению. За основу был взят 10-ствольный вариант картечницы. Главные изменения, внесенные в него Горловым, — стволы выполнены под 4,2-линейный «бердановский» патрон, улучшены затвор и выбрасыватель, повышена надежность работы. Другим странам «Кольт» предлагала улучшенные картечницы уже от себя, по сути, присвоив горловские усовершенствования. Заявлял о своих правах и сам Гатлинг. Так или иначе, в сентябре 1869 г. в Санкт-Петербург прибыли двадцать 10-ствольных картечниц Горлова (точнее, Гатлинга — Горлова), вскоре принятые на вооружение под обозначением «4,2-линейная скорострельная пушка». Эта «пушка» упоминается обычно как «образец 1871 года».

Название «картечница», хоть и употреблялось широко, было слишком условным, официальное название «скорострельная пушка» вскоре перестало отвечать действительности, а с появлением скорострельных артиллерийских орудий с упругим лафетом просто рождало путаницу. Это заставило ввести уже в 1880-е годы новый термин — «пулемет». В его происхождении тоже можно уследить французское влияние — для картечниц во французском языке кроме mitrailleuse использовали еще и название canon aballes, т. е. «пулевая пушка». В том, что потом слово «пулемет» перешло на новый, автоматический тип оружия, нет ничего необычного — во французском слово mitrailleuse сохранилось для обозначения автоматического оружия, да и англоязычное machinegun тоже поначалу применялось к картечницам. Первые автоматические образцы в США именовали «automatic machine gun», а в России — «автоматическими картечницами».

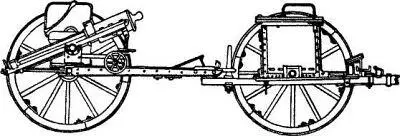

Ну а пока производство «4,2-линейных скорострельных пушек» 1871 года поставил завод Нобеля (впоследствии — «Русский дизель»). Загоскин на основе системы Гатлинга создал 8-ствольную картечницу под старый 6-линейный патрон. Завод Нобеля выпустил только 8 таких картечниц, зато отработал на них производство. А.А. Фишер на основе лафета этой картечницы разработал облегченный лафет к картечнице Горлова — до того использовали лафет полевой пушки. В обоих случаях картечница с передком, патронным и зарядными ящиками имела четверочную запряжку.

К тому времени энтузиазм сторонников «скорострелок» несколько поостыл. В ходе Франко-прусской войны 1870–1871 гг. батареи 25-ствольных картечниц Реффи не принесли особой пользы в боях. Баварцы были не слишком довольны своими немногочисленными картечницами Фельдля. Тем не менее в 1871 году в России в артиллерийских бригадах сформировали четвертые — «скорострельные» — батареи, вооружив их картечницами Гатлинга — Горлова. С переходом в 1872 году в полевой артиллерии к 6-батарейной структуре артбригад «скорострельные» батареи стали в них шестыми.

Не забыли и 6-ствольную картечницу Гатлинга. Ее усовершенствованием занялся инженер B.C. Барановский, и уже через два года после горловской на вооружение приняли картечницу обр. 1873 г. Гатлинга — Барановского. При облегченном лафете и парной запряжке возросла маневренность картечницы. Немаловажно было и уменьшение ее расчета с 7 до 3 человек. Картечница Барановского производства Л. Нобеля была признана лучшей на «смотре митральез», организованном египетским хедивом (турецким правителем Египта).

Эта система уже могла стать «ближе» к пехоте и кавалерии, но пехотные и кавалерийские офицеры в опытах с картечницами не участвовали, вопросы их взаимодействия почти не рассматривались, что способствовало «узкой специализации» картечниц. В том же 1873 году по приказу Главнокомандующего войск гвардии и Петербургского военного округа великого князя Николая Николаевича-старшего провели сравнительные стрельбы четырех картечниц («скорострельных пушек») и полувзвода пехоты по одинаковым мишеням и с одинаковых дальностей. Оказалось, что «пехота скорее определила расстояние, скорее выпустила свои патроны» и притом — с большей меткостью. В сочетании с выявленными эксплуатацией частыми задержками в работе механизмов это не прибавляло рукояточным картечницам популярности. Картечницы в целом нашли довольно ограниченное применение. Во время Хивинского похода 1873 года две картечницы (взвод) имелись в отряде генерал-майора Головачева, составленном из пехоты и казаков. На походе картечницы двигались обычно вместе с горными орудиями. Ночью 15 июня отряду Головачева пришлось отражать нападение туркмен близ Чандыря. После коротких перестрелок с небольшими группами противника основная часть отряда начала выдвижение в Ильяллы и тут же подверглась нападению конных туркмен, которое отразила огнем стрелков, ракетной и пушечной батарей и ударом в штыки. В это время обе картечницы с двумя ротами стрелков обороняли обоз в лагере, стреляя практически в упор. В ходе этого похода картечницы обычно вели огонь вместе с «ружейными» стрелками на дальности до 1000–1100 м. Такой огонь позволял «отбрасывать» отряды туркмен, атакующие плотной массой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: