Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою

- Название:Пулеметы русской армии в бою

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-25634-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Федосеев - Пулеметы русской армии в бою краткое содержание

В конце XIX века создатели первых пулеметов искренне верили, что их детище сделает войну невозможной — слишком губительно воздействие автоматического огня, слишком большие потери он наносит атакующим.

Увы, эти надежды на «вечный мир» не сбылись. Пулеметы активно применялись во всех войнах XX века, унеся миллионы человеческих жизней.

Книга известного историка вооружений Семена Федосеева посвящена зарождению и развитию «пулеметного дела» в России на протяжении четверти века — от принятия на вооружение первых «автоматических ружей» до окончания Гражданской войны.

Впервые на основе архивных документов рассказано, как формировалось пулеметное вооружение Русской армии, как менялись представления о роли автоматического огня на поле боя, а также о боевом применении пулеметов в последних войнах Российской империи.

Приведены подробные сведения о производстве пулеметов в России, о пулеметах зарубежного производства «на русской службе» и о масштабах их применения в боевых действиях.

Пулеметы русской армии в бою - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

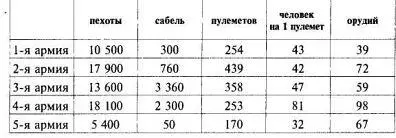

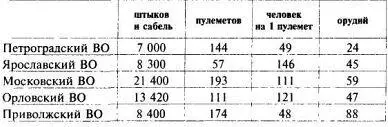

Численный состав вооруженных сил военных округов на середину февраля 1919 г.:

Вооруженные силы Юга России в середине года сосредоточили на фронте 520 км от Елани до Харькова 80 300 человек при 560 пулеметах (1 пулемет на 143 человека и 0,93 км фронта). Насыщенность красных войск пулеметами была несколько выше.

Страны Антанты помогали белым армиям менять эти соотношения. Так, армии Колчака в декабре 1918 г. получили от США 100 пулеметов «Виккерс» и 4736 тыс. пагронов (для пулеметов и винтовок). «Американское правительство отпускает большую партию пулеметов», — докладывал Колчаку представитель «Русского политического совещания» в США Бахметьев. И действительно, в 1919 году США передали Колчаку около 1 тыс. пулеметов (в основном — «Кольт»), Франция — 1700 пулеметов с боекомплектами (правда, изрядную долю их составили устаревшие «Сент-Этьены», от которых французская армия отказалась, передавая их в колонии и союзникам), Япония — 100 пулеметов. Около 2000 пулеметов к июлю 1919 г. поставила Колчаку Великобритания.

На «колчаковском фронте» произошел, скажем, такой эпизод. 23 ноября 1919 г. подразделения партизанского отряда Рогова и 5-й Залесовский батальон атаковали крупное село Тогул, оборонявшееся подразделениями 62-го батальона колчаковской армии. Белые залегли в окопах и обстреливали наступающих из двух пулеметов пулеметного взвода (у белых, вероятно, были пулеметы «Максим» и «Кольт»). Кроме того, подступ к кладбищу находился под обстрелом пулеметов, установленных на церковной колокольне. Огонь этих пулеметов подавила своим огнем пулеметная команда И. Дрожжина, поддержавшая атаку партизан. Белые отступили в церковь, а партизанская пулеметная команда пополнилась еще двумя пулеметами. Кстати, оружейным мастером в партизанском отряде Рогова был СВ. Владимиров — в будущем известный конструктор советского автоматического оружия.

Воюющие стороны в значительной степени продолжали пополняться вооружением за счет друг друга. Так, согласно отчету И.В. Сталина ЦК от 19 января 1919 г., только при оставлении Перми красными частями в декабре 1918-го было среди прочего оставлено 250 пулеметов. А уже 29 декабря 1919 г. Сталин писал в одной из статей: «За десять недель мы успели у Деникина отобрать всего лишь около 150 орудий, 600 пулеметов, 14 бронепоездов» — видимо, такие трофеи считались небольшими.

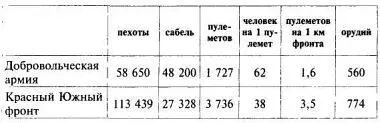

Ко времени генерального сражения на Южном фронте в сентябре 1919 г. противостоящие силы на фронте 1065 км имели:

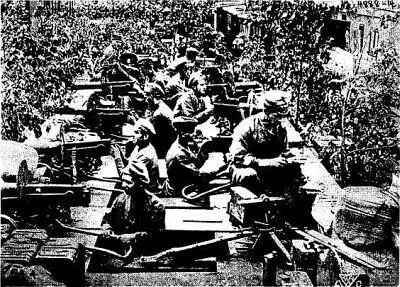

Как видим, мнение Ллойд Джорджа, что «в России пулеметы находились у большевиков», оставалось верным. В то же время видно, насколько низкой была плотность огневых средств на 1 км фронта в большинстве операций Гражданской войны. Тем больше была роль пулеметов в достижении огневого превосходства в бою. В ходе маневренных операций в наступательных боях станковые и ручные пулеметы старались вливать в пехотные цепи, а подвижные пулеметы (на тачанках, подводах) держать в резерве. В обороне пулеметы часто ставили в первую линию для сдерживания наступления противника фронтальным и перекрестным фланговым огнем — ведь артиллерийский огонь был отнюдь не столь интенсивным, как в позиционный период Первой мировой войны. Красная Армия пыталась применять принципы групповой тактики, пользуясь для этого имеющимися ручными пулеметами (ружьями-пулеметами). Ими пытались снабжать и «маневренные» группы — скажем, когда в конце 1918 года на Восточном фронте формировали части «ездящей пехоты», в штат каждого эскадрона включили пулеметную команду из 4 ручных пулеметов.

Однако маневренный характер Гражданской войны отнюдь не отменил позиционных форм в отдельных операциях. Примером могут служить бои под Царицыном. На начало 1918 года силы красных имели в Царицынском районе на 49 151 человека 105 пулеметов плюс вооружение 13 бронепоездов. Оборона красных частей здесь опиралась на узлы сопротивления силой от роты до двух батальонов, промежутки между которыми простреливались ружейно-пулеметным огнем, окопы полного профиля с ходами сообщения, на ряде участков прикрывалась проволочными заграждениями. Пулеметы располагали в основном в первой линии окопов, но ставили также в глубине обороны на возвышенностях с таким расчетом, чтобы обстреливать атакующих фланговым и перекрестным огнем. Элементы позиционной борьбы возникали также в ходе боев за Уральск, у Каховки, под Шенкурском, на Крымском перешейке, в боях с поляками на реках Березина и Буг.

Оборону Уральска против Уральской армии генерала Толстова в апреле—июле 1919 г. держали 22-я стрелковая дивизия и рабочие отряды. 22-я дивизия имела 50 пулеметов и 8 орудий на 3 тыс. штыков и сабель. Уральская армия Толстова к весне 1919 г. имела на 3,3 тыс. штыков и 12 тыс. сабель 29 орудий и 90 пулеметов. Вокруг Уральска создавались ротные и батальонные опорные пункты, вдоль естественных рубежей оборудовались окопы, устанавливались пулеметные точки с крытыми площадками и убежищами и артиллерийские батареи. На незащищенных водными преградами участках оборудовались 2–3 линии траншей с бойницами, козырьками, ходами сообщения и проволочные заграждения в 3–4 ряда. Учитывалось, что противник — в основном казачья конница. Система ружейно-пулеметного огня предусматривала поражение флангов противника, поддержку контратак пехоты. Тактическая плотность была низкой — до 8 бойцов, 0,4 орудия и 0,5 пулемета на 1 км фронта. Поэтому позиционные формы сочетались с активными действиями. К операции по деблокаде города привлекались силы до 31,5 тыс. бойцов при 87 орудиях и примерно 400 пулеметах. Уральская же армия к тому времени имела всего 24,3 тыс. бойцов, 52 орудия и 174 пулемета.

На Каховском плацдарме в августе—сентябре 1920 г. была создана глубоко эшелонированная оборона из трех оборонительных полос. Передовая полоса состояла из линий отдельных окопов и взводных опорных пунктов с проволочными заграждениями, главная (вторая) полоса — из 2–3 линий окопов и ротных опорных пунктов с ходами сообщения и проволочными заграждениями. Была заранее организована система артиллерийского и ружейно-пулеметного огня. Правда, эффективность ружейно-пулеметного огня здесь снижалась начертанием окопов в линию, без изломов, возможностью взаимной поддержки огнем соседних участков и перекрестного огня. Фронт обороны — 30–55 км, глубина — 12–15 км.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: