Вячеслав Пономарев - Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники

- Название:Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Данилов монастырь»8e2572b9-4e4b-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89101-363-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Пономарев - Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники краткое содержание

Справочник «Православные посты и праздники» поможет верующим восполнить недостаток знаний о важнейших составляющих жизни православного человека. В первой части книги – «Православный храм» – были помещены сведения о внешнем и внутреннем устройстве храма, обо всем, что является принадлежностью храмового здания. Во второй части книги – «Таинства Православной Церкви» – рассказывалось об установлении Таинств, историческом развитии их чинопоследований, о месте, времени и порядке их совершения, а также давались практические рекомендации христианам, готовящимся к участию в том или ином Таинстве. В третьей части – «Обряды Православной Церкви» – были даны сведения о молебных пениях на разные случаи жизни, о смысле и целях водоосвящения, об обрядах, сопровождающих закладку и освящение храмового здания, обо всем, что связано со смертью и погребением христианина.

В четвертой части – «Православные посты и праздники» – рассказывается о постах и праздниках Православной Церкви, об их Божественном установлении и историческом развитии, о канонических правилах, регламентирующих многодневные и однодневные посты, о богослужебных особенностях праздничных дней, о классификации праздников и времен церковных, о традициях и обычаях, сопровождающих празднование.

В планах Издательства – работа над следующими частями справочника: «Священное Писание и Священное предание», «Иконопись», «Богослужение Православной Церкви» и другими.

Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

5. При пении второй половины прошений «Господи, помилуй» настоятель медленно поднимается, а пение хора становится все выше и громче. Когда хор поет «Господи, помилуй» в 97-й раз, настоятель трижды осеняет Крестом на восток [27].

6. После этого настоятель с крестом поворачивается к западу, а диакон, встав перед ним, возглашает: «Еще молимся об оставлении грехов Великого Господина и отца нашего (имя рек), Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего (имя рек) епископа… и всего во Христе братства нашего, о здравии и спасении, рцем вси». Хор поет «Господи, помилуй» (100 раз). Настоятель совершает второе воздвижение.

7. Третье воздвижение совершается священником лицом на юг, а диакон возглашает: «Еще молимся о стране нашей, властях и воинстве ея, рцем вси». Хор поет «Господи, помилуй» (100 раз).

8. Четвертое воздвижение совершается священником лицом на север, а диакон возглашает: «Еще молимся о всякой душе христианской, скорбящей же и озлобленней, здравия, спасения и оставления грехов требующей, рцем вси».

9. Пятое воздвижение совершается священником на восток, а диакон возглашает: «Еще молимся о всех служащих и служивших во святей обители сей (или храме сем), отец и братий наших, о здравии, и о спасении, и оставлении грехов им, рцем вси».

10. После пятого воздвижения поется «Слава, и ныне» и кондак: «Вознесыйся на Крест волею, тезоименитому Твоему новому жительству щедроты Твоя даруй, Христе Боже: возвесели нас силою Твоею, победы дал нам на супостаты, пособие имущим Твое оружие мира, непобедимую победу». При пении кондака настоятель кладет крест на аналое.

11. Поются трижды «Кресту Твоему…», при общем поклонении, и стихиры на поклонение Кресту.

12. После этого продолжается обычное последование утрени с той разницей, что сугубая ектения опускается и просительная ектения произносится сразу.

Особенности Литургии

На Литургии поются антифоны праздника. Во время пения «Блаженны» они перемежаются пением четырех тропарей из 3-й песни первого канона и четырех тропарей из 6-й песни второго канона. Вместо Трисвятого поется «Кресту Твоему покланяемся, Владыко…».

Затем прокимен, глас 7-й: «Возносите Господа Бога…», стих: «Господь воцарися, да гневаются людие» и Апостольское чтение – к Коринфяном, 125-е зачало (1 Кор. 1; 18–24). После Апостола – Евангелие от Иоанна, 60-е зачало (Ин. 19; 6-11, 13–20, 25–28, 30–35). Задостойник: припев «Величай, душе моя, пречестный Крест Господень» и ирмос – «Тайн еси, Богородице, рай…». Причастен: «Знаменася на нас свет лица Твоего, Господи».

Праздник Воздвижения не имеет в служебнике особого отпуста, поэтому и на всенощном бдении, и на Литургии праздника он почти такой же, как в среду и пятницу.

Отличие заключается в том, что отпуст начинается словами «Воскресый из мертвых, Христос..» и празднуемые в этот день святые не упоминаются.

В день праздника Воздвижения установлен строгий пост. Животворящий крест лежит на аналое до отдания праздника.

Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября (4 декабря)

Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: Радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище Славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии: Сия есть Селение Небесное.

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим еже в храм Господень вхождение Твое.

Точная дата установления праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Древней Церкви неизвестна. Но уже в первом веке о введении Пресвятой Девы во храм по достижении Ею трехлетнего возраста упоминает антиохийский епископ Еводий.

Древнее церковное предание об этом празднике выражено в церковных песнопениях. Кроме того, о введении Пресвятой Девы во храм упоминают в IV веке блаженный Иероним и святой Григорий Нисский, а в VII веке – Герман и Тарасий, патриархи Константинопольские.

По некоторым сведениям, повсеместное распространение на Востоке праздник получил в VIII–IX веках. Тогда же были написаны важные части чинопоследования службы праздника: канон «Отверзу уста моя» и ряд стихир – в IX веке митрополитом Никомидийским Георгием; другой канон праздника «Песнь победную» – в X веке создал Василий Пагариот, архиепископ Кесарийский. Эти стихиры и каноны сохранены в последовании праздника и в настоящее время.

Когда праведные Иоаким и Анна, родители Девы Марии, молились о разрешении неплодства, они дали обет, что если родится дитя, они посвятят его на служение Богу. После того как Пресвятой Деве исполнилось три года, Иоаким и Анна решили выполнить свое обещание. Пригласив родственников и множество молодых дев в Назарет, Иоаким и Анна одели Пречистую Марию в лучшие одежды и с пением священных песней, с зажженными свечами в руках повели ее в Иерусалимский храм. На ступенях храма Отроковицу встретил первосвященник со множеством священников.

Первое чудо с Богоизбранной Отроковицей совершилось на ступенях храма. Дело в том, что храм был окружен лестницей, состоящей из пятнадцати очень высоких ступеней. Трехлетний младенец не смог бы сам преодолеть эту лестницу ни при каких обстоятельствах. Дева Мария же, поставленная на первую ступень, быстро преодолела остальные и вошла в храм. Вот как описывает это событие блаженный Иероним: «Кругом храма, сообразно 15 псалмам степеней («псалмам восхождения»), было 15 ступеней. На каждой из этих ступеней священники и левиты, восходя к служению, пели один псалом. На первую из этих ступеней родители поставили юную Марию. И когда сняли с Нее дорожные одежды и, по обычаю, одели Ее в лучшие и благолепнейшие, Дева Господня одна, ничьею рукою не поддерживаемая и не облегчаемая, взошла по всем ступеням так, как бы была в совершенном возрасте».

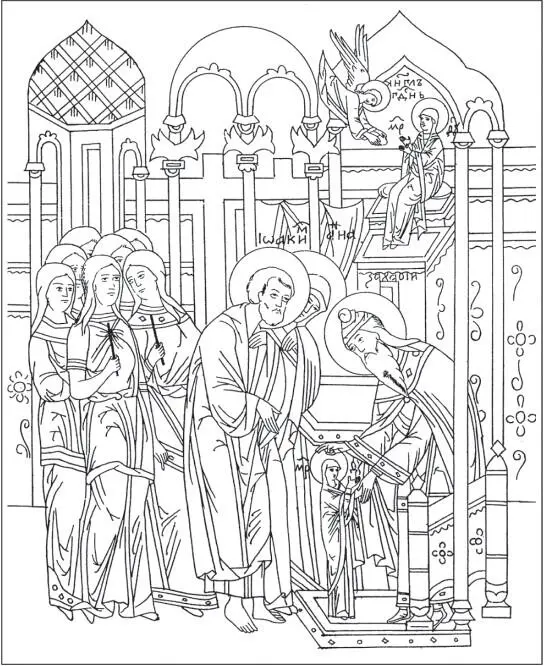

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Пречистую Деву встретил первосвященник Захария, будущий отец пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. И тут случилось второе чудо: Захария по таинственному Божию вдохновению, благословив Деву, ввел Ее, как «Невесту Бога Всецаря», во Святая Святых, в ту часть храма, где находился кивот Завета и куда по закону позволено было входить однажды в год только одному человеку – первосвященнику Израильского народа. Попав во Святая Святых в день своего Введения, Пресвятая Дева во все время пребывания Своего в храме беспрепятственно продолжала входить туда, где под страхом смерти было запрещено находиться даже первосвященнику.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: