Лия Кац - Художники в Удомельском крае

- Название:Художники в Удомельском крае

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1983

- Город:Калинин

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лия Кац - Художники в Удомельском крае краткое содержание

Живописная природа Удомельского края Верхневолжья привлекала к себе многих русских и советских художников. Здесь, например, черпали вдохновение И. И. Левитан, Н. П. Богданов-Бельский, В. К. Бялыницкий-Бируля, А. С. Степанов, А. В. Моравов. О творчестве этих и других мастеров кисти в неразрывной связи с теми местами, где создавались их произведения, рассказывается в книге.

Художники в Удомельском крае - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Зоркий глаз писателя запоминал и характерные черты усадебного быта, и своеобразных людей, с которыми ему довелось познакомиться.

Неоднократно указывалось в литературе, что фамилия героинь рассказа «Дом с мезонином» — Волчаниновы — имеет по созвучию прямые аналогии с фамилией Турчаниновы. Но не только это косвенное доказательство говорит нам о том, что Чехов в рассказе удивительно точно, кратко и выразительно отразил свои впечатления от всего здесь увиденного.

В самом начале рассказа, в описании барской усадьбы, живо узнаются приметы островенского дома (мы знаем их по картинам А. В. Моравова и Н. П. Богданова-Бельского).

«Это было 6—7 лет тому назад,— говорится в рассказе,— когда я жил в одном из уездов Т-ой губернии, в имении помещика Белокурова, молодого человека, который вставал очень рано, ходил в поддевке, по вечерам пил пиво и все жаловался мне, что он нигде и ни в ком не встречает сочувствия. Он жил в саду во флигеле, а я в старом барском доме, в громадной зале с колоннами, где не было никакой мебели, кроме широкого дивана, на котором я спал, да еще стола, на котором я раскладывал пасьянс. Тут всегда, даже в тихую погоду, что-то гудело в старых амосовских печах [4] Амосовская печь — сооружение, предназначенное для отопления зданий пневматическим способом; прообраз системы центрального отопления.

, а во время грозы весь дом дрожал и, казалось, трескался на части, и было немножко страшно, когда все десять больших окон освещались молнией».

Скорее всего, под именем помещика Белокурова выведен Николай Владимирович Ушаков, о котором А. А. Моравов пишет: «В последние годы своей жизни Николай Владимирович часто бывал у моих родителей в Гарусове. Высокий, с длинными седыми усами, в серой поддевке, он на вопрос: «Как поживаете?»— неизменно отвечал: «Вашими молитвами».

Чехов запомнил и эту поддевку, и это характерное выражение и наделил ими своего героя, помещика Белокурова. «Как-то недавно, едучи в Крым,— пишет Чехов в том же рассказе,— я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и вышитой сорочке и, когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились».

Приезд Чехова благоприятно повлиял на художника, но вот писатель уехал, и Левитан опять во власти тоски и подавленного душевного состояния. 27 июля 1895 года он пишет Чехову из Горки: «Вновь я захандрил и захандрил без меры и грани, захандрил до одури, до ужаса. Если б знал, как скверно у меня теперь на душе. Тоска и уныние пронизали меня... Не знаю, почему, но те несколько дней, проведенных тобою у меня, были для меня самыми покойными днями за это лето».

Но вскоре эти настроения отступили, в Левитане проснулся художник, и он начал усиленно работать. Уже 10 августа он пишет Чехову: «К тому же, сверх ожидания, я начал работать и работаю такой сюжет, который можно упустить. Я пишу цветущие лилии, которые уже к концу идут».

Речь идет о картине «Ненюфары» (1895 г., Астраханская областная картинная галерея имени Б. М. Кустодиева). Она резко отличается от всех других работ Левитана. На ней изображены белые водяные лилии с широкими круглыми листьями, зелеными сверху и красно-розовыми с тыльной стороны. Это сочетание зеленых и красноватых листьев на фоне темной воды придает картине неожиданный эффект.

И. И. Левитан. Ненюфары. 1895 г.

Астраханская областная картинная галерея имени Б. М. Кустодиева

Позднее, в сентябре, восхищенный красотой «в багрец и золото одетых лесов», Левитан создает свою знаменитую «Золотую осень» (1895 г., Государственная Третьяковская галерея) с ее яркими и звучными контрастами желтых и голубых тонов. На картине изображена река Съежа. (Название реки происходит от того, что по этой реке «съезжали к Новгороду».)

И. И. Левитан. Золотая осень. 1895 г.

Государственная Третьяковская галерея

По-видимому, в ту осень Левитан не раз навещал владельцев Островна Ушаковых, у которых жил в прошлые годы. «Недалеко от Островна написана И.И. Левитаном картина «Осень. Вблизи дремучего бора». Как рассказывал Николай Владимирович Ушаков, место, где написана эта картина, находится на старой, теперь заросшей прямой дороге из Островна в Сигово, на расстоянии нескольких сот метров от островенского дома... Старый лес давно уже не существует, березки же, растущие на болоте, видимо, погибали, не вырастая, а на их место появлялись новые»,— писал А. А. Моравов.

Картина «Осень. Вблизи дремучего бора» была по размерам одним из самых крупных произведений Левитана. К сожалению, в настоящее время ее местонахождение неизвестно. Вариант картины, исполненный в том же году пастелью, хранится в Государственном Русском музее.

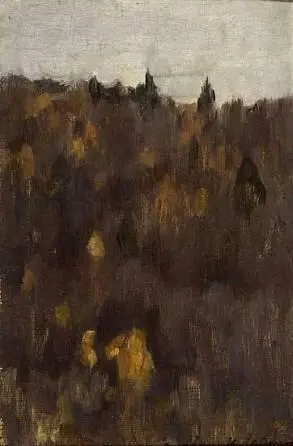

Этюд для картины «Осень. Вблизи дремучего бора» (1895-1898, местонахождение неизвестно)

Государственная Третьяковская галерея (этюд)

Настоящей жемчужиной является пастель «Хмурый день» (1895 г., Государственный Русский музей) — вся серебристо-голубая, с удивительным настроением покоя и светлой печали, но без щемящей грусти, которую мы часто встречаем у Левитана.

И.И. Левитан. Хмурый день. 1895 г.

Государственный Русский музей

Последний раз Левитан приезжал в Удомлю в 1896 году, писал этюды для картины «Весна — большая вода», прожил здесь недолго и вскоре вернулся в Москву.

Картина «Весна — большая вода» (1897 г., Государственная Третьяковская галерея) — последнее произведение Левитана по удомельским мотивам, одна из наиболее проникновенных картин, передающих сложное чувство, пробуждаемое в человеке ранней весной и разливом реки, тонкими хрупкими березками «по колено» в воде, ясной и еще неяркой голубизной неба. Этой картиной художник как бы прощается с местами, связанными для него с большим глубоким чувством и многими переживаниями.

И. И. Левитан. Весна — большая вода. 1897 г.

Государственная Третьяковская галерея

О Левитане написано много книг, еще больше будет написано, и хотелось бы, чтобы в них исследователи не забывали отразить факт, что многие свои лучшие произведения он создал в мало кому известном в то время глухом озерном краю Тверской губернии, где сумел почувствовать и показать суровую, величественную красоту этого края и какую-то особую хрупкость и нежность его природы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: