Юрий Рубцов - Генерал-фельдмаршалы в истории России

- Название:Генерал-фельдмаршалы в истории России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Владос

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01538-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Рубцов - Генерал-фельдмаршалы в истории России краткое содержание

В книге даны жизнеописания всех генерал-фельдмаршалов Российской империи, чьи боевые и нравственные качества стали легендой, чьи сражения вошли в анналы военного искусства, чьи политические победы при высочайшем дворе и в высокосветских салонах, в коллегиях и министерствах были увенчаны фельдмаршальским жезлом.

Книга подготовлена в соответствии с программами учебной дисциплины «История России» для общеобразовательных и высших учебных заведений. Рассчитана на учащихся школ, лицеев, гимназий, колледжей, воспитанников суворовских и нахимовских училищ, студентов и курсантов высших учебных заведений, организаторов героико-патриотического воспитания, всех граждан России, кому небезынтересно военно-историческое прошлое Отечества.

Генерал-фельдмаршалы в истории России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Трезвая самооценка, судя по всему, стала приходить к престарелому фельдмаршалу уже в пути на театр военных действий. В главную квартиру он прибыл лишь 7 декабря, т. е. спустя целый месяц после получения императорского рескрипта о назначении главнокомандующим. Жаловался на старость, на потерю зрения. Отдал ряд невнятных распоряжений, во многом предопределивших поражение русской армии в первом же сражении под Пултуском (территория современной Польши). Более того, накануне сражения он, не имея разрешения императора, покинул армию, сославшись на некое ранение, невозможность ездить верхом, а, следовательно, и командовать армией. Генерал Л.Л. Беннигсен, которому он сдал армию, другие военачальники убеждали фельдмаршала не изменять своему служебному долгу, но тщетно.

Раздосадованный поражением Александр I поначалу признал Каменского «бежавшим из армии» и намеревался отдать его под суд. Но потом, видимо, приняв во внимание его немалые лета и потерю, как считали многие, «способности соображения», разрешил удалиться в свое имение.

Все-таки оригинальным был этот человек. Даже кончина Каменского оказалась совершенно необычной для людей его круга и положения. Фельдмаршал пал от руки крепостного. Но не месть за несправедливое наказание от помещика была тому причиной. В лице старого вояки убийца устранил конкурента своего брата, к которому благоволила дворовая девка Каменского.

Что ж, по крайней мере, по-солдатски, от руки соперника, а не от водки и от простуд пал один из последних екатерининских орлов, которого Г.Р. Державин недаром назвал «булатом, обдержанным в боях, оставшем мечом Екатерины, камнем и именем, и духом».

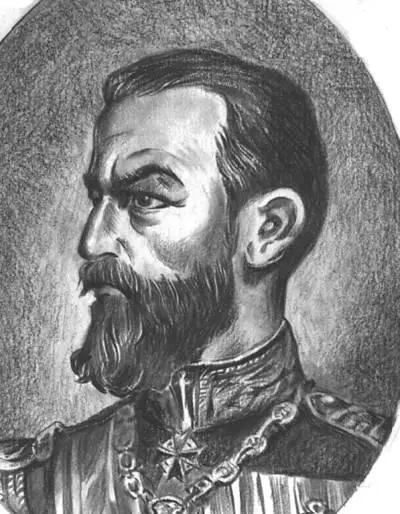

Король Румынии Кароль I (1839–1914)

Как становятся монархом? Десятки представителей династий Бурбонов, Валуа, Стюартов, Гогенцоллернов, Габсбургов, Романовых ответили бы: по праву рождения в качестве наследника престола. Кто-то из них добавил бы, правда, не публично, для себя: в результате дворцового переворота. А вот Кароль I на престол был… избран, дав начало новой династии в Румынии. Жизнь хороша своей непредсказуемостью.

По национальности Карл был немцем. Он родился 20 апреля 1839 г. в семье князя Карла-Антона-Иоахима-Зеферина, который был предшественником О. фон Бисмарка на посту председателя совета министров Пруссии, а затем стал военным губернатором Рейнской и Вестфальской провинций. По линии отца принц относился к швабской ветви рода Гогенцоллернов и приходился родственником королевской семье Пруссии. Сам, однако, не правил, поскольку княжество еще в его детстве было уступлено королю Фридриху-Вильгельму IV.

Ему оставалось одно — продолжать традиции семьи на военной службе. К поворотному моменту в своей биографии Карл дослужился до чина капитана в гвардейском драгунском полку в Кобленце. Он зарабатывал репутацию безупречного офицера, а международная обстановка вокруг Придунайских княжеств по воле стран — участниц Парижского мирного конгресса 1856 г. складывалась таким образом, что его кандидатура вскоре была востребована в качестве главы нового государства — Румынии.

Княжество Румыния было создано путем объединения Молдавии и Валахии. Чтобы исключить конфликты по национальному признаку и гарантировать стабильность, для управления страной румынскими правящими кругами было решено призвать иностранца из уже существовавших монархических домов. В числе возможных кандидатов оказался 27-летний принц Карл Гогенцоллерн-Зигмаринген.

С предложением принять княжескую корону к нему прибыл И. Брэтиану, будущий премьер Румынии. После совета с министром-президентом Пруссии Бисмарком Карл дал согласие. Так в мае 1866 г. германский принц стал румынским князем, а затем и королем Каролем I.

Ему пришлось преодолевать неприязнь многих боярских семей, которые с трудом мирились с приходом к власти иностранца. Но с чисто немецкой педантичностью Кароль упрочивал свой трон. В марте 1881 г. он провозгласил Румынию королевством, настойчиво придавая ее политике самостоятельность.

Снижение напряженности в отношениях Румынии с Россией способствовало успеху русского оружия в войне с Турцией 1877–1878 гг. Кароль предоставил российским войскам коридор для прохода к границам Османской империи, в свою очередь, Петербург гарантировал неприкосновенность румынских границ ( см. очерк о в. к. Николае Николаевиче) . Но даже после начала боевых действий против общего врага отношения двух стран не стали радужными. Докладывая о движении русской армии к Дунаю, великий князь Николай Николаевич телеграфировал Александру II: «Нерешительность, а отчасти недружелюбное расположение румынского правительства отражаются на порядке движения войск». В похожем духе была выдержана ответная телеграмма из Санкт-Петербурга: «…Румынские власти не очень к нам расположились… на действительное содействие их войск нам рассчитывать нельзя…» [76] Бескровный Л.Г. Указ. соч. С. 319.

.

Румын приходилось буквально подстегивать, дабы они не забывали союзнический долг. В середине августа 1877 г. Кароль принял командование соединенной русско-румынской армией под Плевной. Не следует переоценивать его роль в этих событиях. Советский историк Л.Г. Бескровный даже презрительно называл румынского короля «калифом на час». Тем не менее, за участие в штурме Плевны Александр II наградил Кароля орденом Св. Георгия 2-й степени, а за ее взятие в ноябре 1877 г. — орденом Св. Андрея Первозванного.

Затем, правда, в российско-румынских отношениях похолодало. Согласно условиям заключенного в 1878 г. перемирия с Турцией, к России отходила принадлежавшая Румынии Южная Бессарабия: тем самым обеспечивался выход к Босфору и Дарданеллам. А кроме того, за русской армией закреплялось право свободного прохода по румынской территории. Кароль выступил резко против, в ответ Александр II пригрозил оккупировать Румынию, а ее армию — разоружить. Почву для конфликта устранил Берлинский конгресс 1878 г., в соответствии с решениями которого юг Бессарабии переходил к России, но от коридора на румынской территории она отказалась.

В сентябре 1912 г. Николай II пожаловал Каролю I чин генерал-фельдмаршала российской армии. Не исключено, что этот неординарный акт преследовал цель российской внешней политики отдалить Румынию от Австро-Венгрии и Германии, с которыми Бухарест заключил еще в 1883 г. секретный союз.

С началом Первой мировой войны многое побуждало Кароля I присоединиться к Германии: и национальные чувства, и семейная солидарность, и прямое давление Берлина. Вильгельм II призвал румынского короля «выполнить долг Гогенцоллерна». Но Кароль, видя сопротивление большинства румынского общества, после мучительных раздумий не пошел на акт национального предательства и принял решение об отречении от престола. Сохранился текст, который он планировал прочесть на заседании Коронного совета. «Положение в Румынии приняло в последнее время столь угрожающий оборот, что я не могу больше нести ответственность за ее судьбу… — писал он. — Я не могу более оставаться во главе страны, которая отказывает мне в своем доверии. Мне бесконечно тяжело принимать это решение, ибо я хорошо представляю себе, к каким последствиям могут привести необдуманные действия Румынии. У меня разрывается сердце при мысли, что созданная мной румынская армия сегодня может направить оружие против той стороны, которой я надеялся оказать помощь» [77] Цит. по: Морозов Н.Н . Гогенцоллерны в Румынии. // Новая и новейшая история, 1995, № 1. С. 166.

.

Интервал:

Закладка: