Григорий Панченко - Горизонты оружия

- Название:Горизонты оружия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Форум

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:5-91134-066-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Григорий Панченко - Горизонты оружия краткое содержание

Своеобразный оружиеведческий ликбез для читателей и писателей всех фантастических (и не только!) школ, стилей, направлений.

Герои нынешней фантастики гораздо чаще хватаются за меч, чем за бластер; да и в доспехи они облачены куда как регулярнее, чем в скафандры. Другой вопрос — какова при этом степень достоверности…

Итак, если вы прочтете эту книгу, то узнаете, в каком кармане носят катапульту, на какую пуговицу следует застегивать латы и как правильно стрелять из зенитного арбалета по дракону!

Горизонты оружия - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, чем не является «кистевой» кистень, мы выяснили. А чем же он все-таки является?

Прежде всего — оружием уличной схватки. Такой, в которой обязательное сохранение жизни противника отнюдь не запланировано, но обязательная его погибель запланирована еще меньше. Оружие личной самообороны: в средневековом городе говорить о штатной службе правопорядка или вообще нельзя, или можно с очень большими оговорками [5] На Руси поясное оружие (во всяком случае, полноразмерное: меч, саблю) в небоевой обстановке, по-видимому, не носили. О позднем Средневековье мы это знаем точно — да, кажется, и в домонгольский период клинок на поясе характерен лишь для тех представителей воинского сословия, которые вот прямо сейчас находятся «при исполнении».

. Оружие криминальных элементов (т. е. тех, против которых самооборона и рассчитана). Оружие добропорядочного избирателя, которым он отстаивает законные интересы своей партии, если какой-то тур вечевых выборов и т. п. вдруг объявляется нелегитимным…

Что поделать: в те времена действия «стенка на стенку» являлись практически неотъемлемой частью городской демократии — там, где она была; а где ее не было — столь же неотъемлемой частью олигархических противостояний. (Подумать только: как далеко мы ушли от этих нравов…) Даже во времена Даля такие вот «гражданские» кистени являлись важным аргументом стеночных баталий. Во всяком случае, составитель «Толкового словаря» пишет о них — кстати, как об оружии парном, обоеручном — именно в этой связи. И особо подчеркивает, что к мастеру двух кистеней «не было подступа» в кулачном бою.

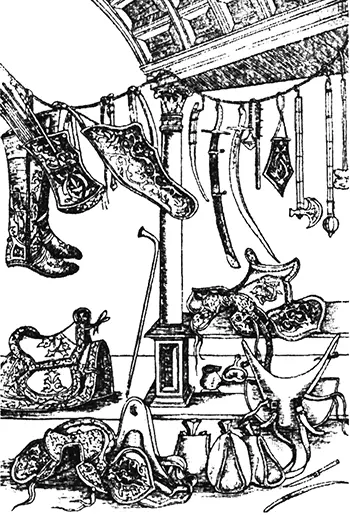

Очень подробный и достоверный рисунок из «Записок о Московии» С. Герберштейна (издание 1556 г.), показывающий кавалерийское снаряжение времен Ивана Грозного. Среди прочего оружия — кистень, называемый, правда, по-татарски: «бассалык ». Шипы на верхней части рукояти (не на гирьке!), видимо, должны в ближнем бою помешать врагу перехватить это оружие за древко

Так что же, кистень — законное оружие проводящегося по всем правилам кулачного боя? Нет, конечно. Но городская — да и сельская — жизнь тут вскипает такими эмоциями, что состязательные схватки порой переходят в нечто гораздо более масштабное. Особенно если и затевались они как «проба сил» приверженцев разных партий, жителей соседних деревень или городских районов-концов… В Новгороде вообще существовали специальные «дубинки для кулачного боя» — и никакого внутреннего противоречия новгородцы в этом названии не видели!

Как действовали такими кистенями? По тому же Далю — «свивая и развивая ремень». То есть ударами «толчковыми», «выстреливающими». Скорее в стиле Сапковского, чем Е. и Л. Лукиных («Сталь разящая»), у которых обоеручные кистени все больше образуют труднопреодолимый заслон, находясь в непрерывном вращении. Впрочем, пардон: когда надо не создавать защитное поле, а именно бить на поражение — то кистени «Стали разящей» как раз выстреливают. Кроме того, этот мир вообще лишен какого-либо иного оружия — так что манера боя там могла видоизмениться.

А как было на поле боя в мирах, соответствующих эпохе Древней Руси? Московской Руси? Современной ей Запорожской Сечи?

Что в домонгольской, что в допетровской кавалерии кистень — оружие вспомогательное, но очень распространенное. Он короток, однако вполне «рукояточен». Гибкая часть — чаще ремень, чем цепочка. Размеры поменьше западноевропейских (потому, что броне он противостоит куда более слабой!), время бытования — подольше. Впрочем, не всегда разница с «цепными» моргенштернами так уж велика, особенно если учитывать их восточноевропейские варианты. А некоторые из северорусских кистеней чуть-чуть уклоняются в сторону боевого цепа, обретая массивное било грушевидной формы. Похоже, оно рассчитано на пробивание-проминание относительно более тяжелой брони. Зато в других случаях гирька (и округлая, и шипастая) столь мала, что оружиеведы порой считают такие кистени детскими. Кажется, напрасно: т. е. воинскому делу впрямь обучаются с раннего отрочества, и отчего бы специальное оружие для этого не иметь — но здесь скорее налицо традиция «боевого бича», легкого и высокоскоростного, пришедшего от соседей-степняков.

У запорожцев кистеня как боевого оружия, пожалуй, не увидеть. Оттого ли, что доспехи у них были редкостью (в среднем! это не мешает появлению меж казаков кого-нибудь в очень серьезной броне)? Или потому, что конная схватка, когда она имела место, носила более «степной», рассыпной, скоротечный характер, причем дистанция задавалась длиной пики — которая для московской конницы XVI–XVII вв. нехарактерна? А может быть, место кистеня у запорожцев занимала плеть с «грузиком» на конце? Наверно, так: ведь мы и у донских казаков нечто подобное наблюдаем, а позже — у яицких. Все та же тактика степняков…

Хотя вообще-то упоминание о запорожских кистенях есть, но лишь в контексте «внеплановых» перевыборов атамана с последующим накалом страстей, подсчетом голосов, утверждением на должность одних и, гм, радикальным забаллотированием других. Похоже, это, как и в новгородской практике, — пример использования нарочито не боевого оружия, применение которого не выводит конфликт на уровень подлинной междоусобицы.

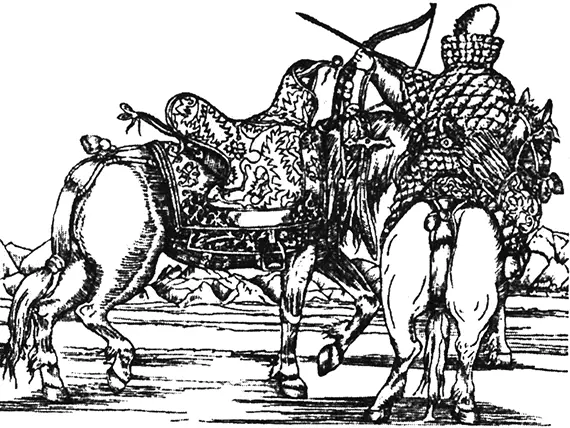

То же издание: воин дворянской конницы в стеганом доспехе-тегиляе и с кистенем за спиной. Последовательность применения оружия очевидна: на расстоянии — лук, при сближении — сабля, а кистень выхватывается из-за пояса уже в тесной схватке

Какие то были кистени? Поди угадай… Думается — все та же малая гирька на кожаном шнуре с петлей для запястья [6] На месте, где во время битвы под Берестечком располагался казачий лагерь, были найдены остатки «рукояточного» кистеня, вполне традиционного для Московской Руси. Но, похоже, это он и есть: там вообще обнаружено достаточно «московского» оружия, чтобы сделать вывод даже не о передаче его запорожцам, а о прямом, хотя и «неофициальном» присутствии под Берестечком военспецов из армии Алексея Михайловича.

. Штука, которую можно держать в рукаве или в кармане — а не выхватывать из-за пояса, как оружие «настоящее»…

Конечно, может такой вот безрукояточный кистень быть и оружием настоящим, боевым, основным. Кроме «выстреливающих» ударов, он способен закогтить противника — если снабжен шипами-крючьями. Особенно хорошо это срабатывает при захлестывающем, опутывающем ударе. Тут в ход идут не только шипы, но и сама гибкая часть (трос это или цепь — все равно). А захлестнуть можно не только самого врага, но и оружие… рога шлема и какие-то гребни доспеха (обычно в такой броне, состоящей сплошь из шипастых выступов, щеголяет «антигерой»)… рога, шипы и гребни естественного панциря, который покрывает тело фэнтезийного монстра… зубец крепостной стены, колесо повозки, фальшборт или рею корабля… Правда, надо заранее определиться, что мы имеем: «инженерное устройство», так-сяк пригодное для боя, — либо оружие, более-менее пригодное для преодоления препятствий. Полной универсальности тут достигнуть не получится.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Григорий Панченко - Потерянная принцесса [litres]](/books/1074813/grigorij-panchenko-poteryannaya-princessa-litres.webp)