Алексей Тополянский - Справочник практического врача. Книга 1

- Название:Справочник практического врача. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Мир и образование»9a9a14c4-f111-102d-b528-b4a213751508

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-488-01245-5, 978-5-488-01.246-2, 978-5-94666-398-4, 978-5-94666-399-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Тополянский - Справочник практического врача. Книга 1 краткое содержание

В справочнике описаны основные клинические проявления, диагностические признаки, принципы лечения заболеваний, с которыми постоянно встречаются практические врачи. Представлены болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, ревматические болезни, болезни почек и мочевых путей, системы крови, эндокринные и обменные болезни, профессиональные болезни, отравления, инфекционные, детские, женские, глазные, кожные и венерические болезни; содержатся сведения о нервных и психических заболеваниях, сексуальных расстройствах, хирургической патологии и болезнях уха, горла и носа, зубов и полости рта.

Книга предназначена для врачей всех специальностей, а также будет полезна широкому кругу читателей.

Справочник практического врача. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)дает возможность благодаря метке метаболически активных веществ радионуклидами с позитронной эмиссией (выделение позитронов при распаде ядер) определять концентрации этих веществ в тканях и благодаря этому получать карты метаболических нарушений при различных заболеваниях. В качестве РФП чаще всего используют деоксиглюкозу, меченную позитрон-эмитирующим фтором – 18F (FDG), которая накапливается в ткани раковой опухоли в гораздо больших концентрациях, чем в нормальных тканях. Метод позволяет картировать и другие специфические особенности метаболизма злокачественных опухолей. ПЭТ чувствительнее и специфичнее КТ и МРТ в распознавании злокачественных опухолей и метастазов в лимфатические узлы размером даже меньше 1 см и вносит важный вклад в их дифференциальную диагностику. Чаще всего ПЭТ применяют для характеристики солитарных узлов в легких, определения стадии рака легкого, оценки рака прямой и толстой кишки у пациентов с повышенным уровнем эмбрионального антигена, для диагностики лимфом и меланом. Используется визуализация метаболизма головного мозга, сердца и т. д.

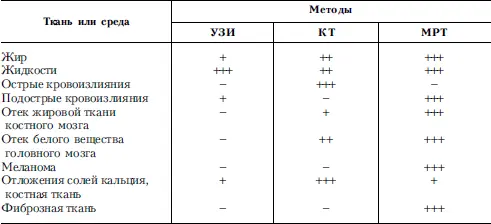

Радионуклидные исследования производятся только в специальных радиологических центрах, что ограничивает их доступность. Они значительно дороже рентгенологических исследований и УЗИ прежде всего за счет закупочной стоимости аппаратуры и некоторых РФП и в то же время, включая ОФЭКТ, дешевле КТ. ПЭТ – самый дорогой и у нас пока практически недоступный метод визуализации. В табл. 8 суммированы возможности методов визуализации в распознавании различных тканей и сред тела пациента.

Болезни легких.КТ является методом второй очереди после рентгенографии, отображая внутрилегочные уплотнения, не выявляющиеся рентгенологически, в том числе скрытые плевральным экссудатом, и позволяя отличать их от скоплений жидкости в плевральной полости, а также улучшая выявление и характеристику полостных изменений в легких, в том числе туберкулезных каверн. Благодаря этому точнее оценивается распространенность поражений легких. КТ также лучше отображает структуру уплотнений (просветы бронхов в них, полости деструкции, обызвествления) и предоставляет возможность более детального рентгеноморфологического анализа патологических изменений в легких, что позволяет в ряде случаев установить диагноз или хотя бы сузить круг дифференциальной диагностики.

КТ показана для выяснения природы неразрешившейся пневмонии и для динамического наблюдения при туберкулезе легких, уточняя стабильность изменений и дополняя исследование мокроты на микобактерии туберкулеза при оценке эффективности терапии. С помощью КТ можно оценить состояние крупных бронхов вплоть до сегментарных и распознать 85–90 % бронхостенозов, дополняя бронхоскопию визуализацией перибронхиальных изменений. При шаровидных образованиях легких обосновывается диагноз кист, нередко – туберкул ем, гамартом и артериовенозных мальформаций, а также осуществляется отбор образований для пункционной биопсии, с тем чтобы подвергнуть остальные динамическому наблюдению. Этим методом оценивают распространенность рака легкого и, несмотря на некоторые ограничения КТ, ее широко используют при выборе тактики его лечения.

КТ в режиме повышенного разрешения используют для диагностики бронхоэктазов (бронхографию применяют для оценки их распространенности в случае предстоящего хирургического лечения). При диффузных (диссеминированных) заболеваниях легких эта техника позволяет отличить очаговые уплотнения альвеолярной паренхимы от поражений легочной стромы, оценить распределение изменений по субплевральной и центральной зонам легких, выяснить их отношение к анатомическим элементам легочной структуры. С помощью КТ в этом режиме на вдохе и выдохе раньше, чем при РИ и даже чем при функциональных пробах, устанавливается диагноз эмфиземы легких и точнее распознаются эмфизематозные буллы.

Посредством УЗИ может быть выявлена жидкость в плевральных полостях в гораздо меньшем количестве, чем рентгенологически. Его используют и в распознавании пневмоторакса.

КТ – обязательный метод визуализации при клиническом подозрении на поражение средостения или при выявленных на рентгенограммах изменениях в нем. Без КТ нельзя отвергнуть патологические изменения в средостении. КТ помогает уточнить, из каких органов они исходят, их распространение и взаимоотношения с анатомическими структурами, и судить об их доброкачественности или злокачественности. КТ с болюсным контрастированием исключает или подтверждает сосудистую природу патологических образований средостения (аневризмы, аномалии развития крупных сосудов, которые при РИ можно принять за опухоли). КТ гораздо чувствительнее, чем РИ, в определении медиастинальных лимфоаденопатий и близка по чувствительности к медиастиноскопии, позволяя визуализировать также недоступные для нее лимфатические узлы, например переднего средостения, выбрать оптимальный метод биопсии и нацелить медиастиноскопию.

Главные показания к МРТ грудной полости – определение стадии рака легких (точнее, чем при КТ, распознаются прорастание в средостение, грудную стенку и шею, вовлечение в процесс подключичной артерии и плечевого сплетения, инвазия сердца и крупных сосудов). МРТ может внести решающий вклад в диагностику заболеваний средостения за счет визуализации сосудистых образований без введения контрастных средств, лучшей пространственной оценки патологических образований и их взаимоотношений с анатомическими структурами средостения или специфических изменений MP-сигнала (при гематомах).

Болезни сердца.РИ ценно как метод визуализации сердца при клапанных пороках, главным образом приобретенных, оценки малого круга кровобращения и распознавания внутрисердечных обызвествлений.

Эхокардиография (эхо-КГ) – УЗИ сердца – высокоинформативный неинвазивный радиационно безопасный и относительно недорогой метод визуализации; может выполняться у постели больного. Обеспечивая морфологическую и гемодинамическую информацию, применяется как первичный при широком круге болезней сердца. В отличие от рентгенографии позволяет раздельно визуализировать камеры сердца, дифференцированно отображает кровоток в полостях сердца и их стенки, морфологию сердечных клапанов и подклапанных структур и др. Это дает возможность оценить размеры полостей, толщину и массу миокарда и распознать его гипертрофию или истончение стенок, судить о соотношении давления в предсердиях по положению межпредсердной перегородки. Выявляются утолщение перикарда при констриктивном перикардите, жидкость в полости перикарда и ее гемодинамические эффекты, тромбы в полостях сердца и опухоли сердца и т. д. Эхо-КГ принадлежит главная роль в распознавании непенетрирующих ранений сердца, а при пенетрирующих ранениях с ее помощью распознаются инородные тела в полости сердца. В М-режиме с высоким временным разрешением регистрируются быстрые движения створок клапанов, их нарушенные смыкание и раскрытие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: