Денис Соловьев - Школа специальной войны в степи

- Название:Школа специальной войны в степи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Денис Соловьев - Школа специальной войны в степи краткое содержание

Школа специальной войны в степи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В годы Великой Отечественной войны в наступательном бою в частях и подразделениях создавались подвижные наблюдательные посты. Они передвигались в боевых порядках подразделений на направлениях, которые плохо просматривались с командных (командно-наблюдательных) пунктов. Иногда подвижные наблюдательные посты создавались смешанного состава, то есть включали артиллерийских и войсковых разведчиков, силы и средства инженерной разведки. Действовали такие посты на бронетранспортерах или автомобилях. Они вели наблюдение за противником, местностью, инженерными заграждениями, действиями и результатами огня своих войск, давали целеуказание для артиллерии и других средств поражения. Старшими подвижных наблюдательных постов назначались обычно офицеры или наиболее подготовленные сержанты. Подвижные наблюдательные посты действовали без смены до выполнения поставленных задач или до установленного рубежа (срока).

Этот опыт был использован и усовершенствован в ходе боевых действий ограниченного контингента советских войск в Республике Афганистан и при проведении контртеррористической операций на Северном Кавказе. Там также создавались смешанные наблюдательные посты усиленного состава, которые заранее выдвигались (первыми высаживались из вертолетов) на господствующие высоты и занимали их. Войсковые, артиллерийские наблюдатели, авианаводчики, находящиеся в составе этих постов, вели разведку целей и корректировали огонь своей артиллерии и давали целеуказание для авиации и боевых вертолетов. Остальной личный состав подвижного наблюдательного поста вел разведку наблюдением, заняв оборону и находясь в готовности к отражению противника. Именно при выполнении такой задачи старший лейтенант Владимир Задорожный совершил подвиг, за который ему было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Наблюдатель в подразделении подчиняется командиру подразделения и отвечает за своевременное обнаружение противника в своем секторе (районе).

Он должен иметь приборы наблюдения, схему ориентиров, компас и часы, а при необходимости – средства связи и подачи сигналов. Наблюдатель обязан: знать разведывательные и демаскирующие признаки объектов (целей), признаки подготовки противника к применению оружия массового поражения, к наступлению, к отходу и др.; эффективно использовать приборы наблюдения, готовить их к работе и содержать в исправности; знать ориентиры и дальности до них, быстро находить их на местности; вести непрерывное наблюдение, отыскивать цели, определять дальности до них и их местоположение относительно ориентиров; своевременно докладывать командиру о результатах наблюдения; соблюдать строжайшую дисциплину и выполнять требования маскировки; знать сигналы управления и оповещения. Наблюдатель – это часовой на поле боя, он не имеет права прекращать наблюдение без приказа командира, назначившего его, или до смены его очередным наблюдателем.

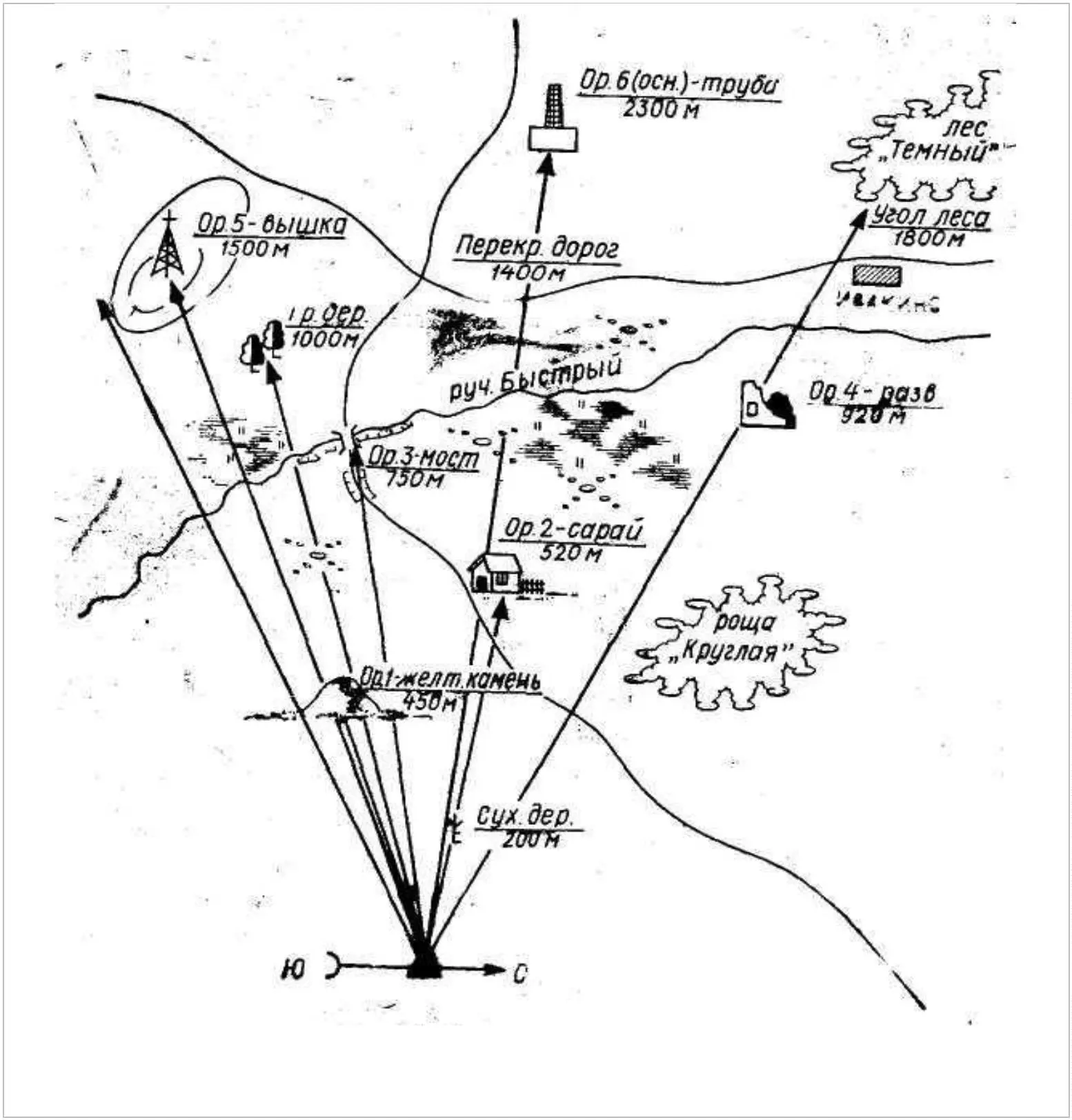

Получив задачу и уточнив на местности указанные ему ориентиры, наблюдатель определяет расстояние до них, если оно не было ему указано, изучает тактические свойства местности, наиболее характерные местные предметы и составляет схему ориентиров(рис.2). Для составления схемы ориентиров нужно в нижней части листа посередине нанести условный знак наблюдательного поста и прочертить через него направление «север-юг». Затем определить расстояние до основного ориентира, магнитный азимут на этот ориентир и, сориентировав лист бумаги по азимуту и расстоянию, в масштабе (например, 5 см – 1 км) нанести ориентир на схему. С помощью прибора наблюдения измерить углы от основного на остальные ориентиры, и после определения расстояний до них, также, в масштабе, нанести на схему; затем на схему нанести характерные местные предметы и расстояния до них и особенности рельефа. Все ориентиры наносятся в перспективном виде, подписывается их условное название, номер и расстояние до ориентира. При ведении разведки наблюдением в ходе выполнения задач в республике Афганистан опытные наблюдатели при подготовке схемы ориентиров обычно прочерчивали направления на ориентир. Это помогало им быстрее отыскивать ориентиры на местности и докладывать местоположение целей, особенно ночью. Изучая тактические свойства местности, наблюдатель, прежде всего, исходит из полученной задачи. Например, он выясняет: где по условиям обстановки на данной местности противник вероятнее всего может расположить свои наблюдательные и командно-наблюдательные пункты, позиции артиллерии, огневые средства, инженерные сооружения и заграждения; с какого направления и в каких местах могут пойти его танки; где вероятнее всего может укрываться живая сила и боевая техника и какие имеются возможности для скрытного передвижения противника.

Рис.2 Схема ориентиров

Изучая характерные местные предметы, наблюдатель запоминает их взаимное расположение и внешний вид. Такие местные предметы, как отдельные кусты, пни, крупные камни, следует пересчитать. Зная количество, взаимное расположение и внешний вид местных предметов в своем секторе наблюдения, он быстрее обнаружит замаскированных наблюдателей, огневые средства, снайперов и другие цели. Указанный сектор наблюдатель мысленно делит по глубине на зоны: ближняя – участок местности, доступный для наблюдения невооруженным глазом, обычно на глубину до 400 м; средняя – от 400 до 800 м; дальняя – от 800 м и до предела видимости. Границы зон намечаются условно на местности по ориентирам, местным предметам и на схему не наносятся. Наблюдение начинается обычно с ближней зоны и ведется справа налево путем последовательного осмотра местности и местных предметов. Наблюдатель, осмотрев ближнюю зону, возвращается взглядом по ней обратно, как бы проверяя себя, затем осматривает в таком же порядке среднюю и дальнюю зоны. При последовательном осмотре местности открытые участки осматриваются быстрее, а менее открытые – более тщательно. Участки, где обнаруживаются признаки целей, осматриваются особенно внимательно. Наблюдение в оптические приборы следует чередовать с наблюдением невооруженным глазом, так как постоянное наблюдение в оптический прибор утомляет зрение и, кроме того, поле зрения оптических приборов ограничено.

При наблюдении с помощью бинокля и других оптических средств им нужно придавать устойчивое положение. Для обнаружения цели может потребоваться длительное наблюдение за отдельными участками местности (объектами), а также проверка повторным наблюдением уже имеющихся результатов разведки. Обнаружив цель, наблюдатель определяет ее положение на местности относительно ориентиров (местных предметов) и докладывает командиру (старшему наблюдательного поста). При определении местоположения цели наблюдатель определяет дальность до цели, в метрах, от своего наблюдательного пункта и угловое расстояние (вправо или влево), в тысячных, от ближайшего ориентира до обнаруженной цели. Доклад о результатах наблюдения должен быть кратким и ясным – что и где обнаружено. Например: "Ориентир 2, вправо 0-10, 1200 м, танк в окопе". При отсутствии ориентиров на местности наблюдатель дает целеуказание, указывая магнитный азимут на цель и расстояние до нее. Например: "Азимут 150, 3800 метров – посадка двух вертолетов" Наблюдатель докладывает только то, что он видит. Свои выводы он докладывает только по требованию командира.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: