Ирина Ткаченко - Примерные вопросы и ответы к экзамену по биологии. 11 класс

- Название:Примерные вопросы и ответы к экзамену по биологии. 11 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Научная книга»5078daf4-9e1a-102b-b665-7cd09fa97345

- Год:неизвестен

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Ткаченко - Примерные вопросы и ответы к экзамену по биологии. 11 класс краткое содержание

В пособии приведены краткие правильные ответы на билеты, которые будут вынесены на устный экзамен по биологии в 11 классах общеобразовательных учреждений. С помощью пособия можно эффективно повторить весь пройденный материал и очень быстро подготовиться к успешной сдаче экзамена.

Примерные вопросы и ответы к экзамену по биологии. 11 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

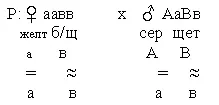

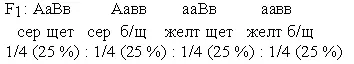

B – щетинки.; в– отсутствие щетинок

1. Желтая самка без щетинок является гомозиготной, рецессивной по обоим признакам особью, следовательно, ее генотип aabb.

2. Самец гетерозиготен по обоим признакам, следовательно, генотип дигетерозиготной особи AaBb.

Запись скрещивания:

Самка образует только один сорт гамет, как гомозиготная особь, а самец – 4 сорта гамет, так как при их образовании в анафазе мейоза имеет место случайное независимое расхождение хромосом и их перекомбинация.

Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден

Ответ: следует ожидать 25 % потомства, подобного отцу, 25 % – подобного матери, и по 25 % особей, сочетающих признаки обоих родителей.

Билет № 8

Вопрос 1. Энергетический обмен в клетках растений и животных, его значение

Процессом, противоположным синтезу, является диссимиляция – совокупность реакций расщепления. При расщеплении высокомолекулярных соединений выделяется энергия, необходимая для реакций биосинтеза. Поэтому диссимиляцию называют еще энергетическим обменом клетки или катаболизмом.

Химическая энергия питательных веществ заключена в различных ковалентных связях между атомами в молекулах органических соединений.

Часть энергии, освобождаемой из питательных веществ, рассеивается в виде теплоты, а часть аккумулируется, т. е. накапливается в богатых энергией фосфатных связях АТФ. Именно АТФ обеспечивает энергией все виды клеточных функций: биосинтез, механическую работу (деление клетки, сокращение мышц), активный перенос веществ через мембраны, поддержание мембранного потенциала в процессе проведения нервного импульса, выделение различных секретов.

Благодаря богатым энергией связям в молекулах АТФ клетка может накапливать большое количество энергии в очень небольшом пространстве и расходовать ее по мере надобности. Синтез АТФ осуществляется в митохондриях. Отсюда молекулы АТФ поступают в разные участки клетки, обеспечивая энергией процессы жизнедеятельности.

Этапы энергетического обмена . Энергетический обмен обычно делят на три этапа. Первый этап – подготовительный. На этом этапе молекулы ди– и полисахаридов, жиров, белков распадаются на мелкие молекулы – глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты; крупные молекулы нуклеиновых кислот – на нуклеотиды. На этом этапе выделяется небольшое количество энергии, которая рассеивается в виде теплоты.

Второй этап – бескислородный, или неполный. Он называется также анаэробным дыханием (гликолизом), или брожением. Образующиеся на этом этапе вещества при участии ферментов подвергаются дальнейшему расщеплению. Например в мышцах в результате анаэробного дыхания молекула глюкозы распадается на две молекулы пировиноградной кислоты (С 3Н 4О 3), которые затем восстанавливаются в молочную кислоту (С 3Н 6О 3). В реакциях расщепления глюкозы участвуют фосфорная кислота и АДФ. В суммарном виде это выглядит так:

С 6Н 12О 6+ 2Н 3РО 4+ 2АДФ → 2С 3Н 6О 3+ 2АТФ + 2Н 2О.

У дрожжевых грибов молекула глюкозы без участия кислорода превращается в этиловый спирт и диоксид углерода (спиртовое брожение):

С 6Н 12О 6+ 2Н 3РО 4+ 2АДФ → 2С 2Н 5ОН + 2СО 2+ 2АТФ + 2Н 2О.

У других микроорганизмов гликолиз может завершаться образованием ацетона, уксусной кислоты и т. д.

Во всех случаях распад одной молекулы глюкозы сопровождается образованием двух молекул АТФ. В ходе бескислородного расщепления глюкозы в виде химической связи в молекуле АТФ сохраняется 40 % энергии, а остальная рассеивается в виде теплоты.

Третий этап энергетического обмена – стадия аэробного дыхания, или кислородного расщепления. Реакции этой стадии энергетического обмена также катализируются ферментами. При доступе кислорода к клетке образовавшиеся во время предыдущего этапа вещества окисляются до конечных продуктов – Н 2О и СО 2. Кислородное дыхание сопровождается выделением большого количества энергии и аккумуляцией ее в молекулах АТФ. Суммарное уравнение аэробного дыхания выглядит так:

2С 3Н 6О 3+ 6О 2+ 36Н 3РО 4+ 36АДФ → 6СО 2+ 38Н 2О + 36АТФ.

Таким образом, при окислении двух молекул молочной кислоты образуются 36 молекул АТФ. Следовательно, основную роль в обеспечении клетки энергией играет аэробное дыхание.

Вопрос 2. Движущие силы эволюции, их роль в образовании новых видов

В XIX в. Ч. Дарвин создает учение о происхождении и эволюции видов. Движущей силой эволюции Ч. Дарвин считал естественный отбор, наследственность и изменчивость.

Под наследственностью Дарвин понимал способность организмов сохранять в потомках свои видовые и индивидуальные особенности. Изменчивость – это свойство организмов приобретать новые признаки, т. е. это различия между особями в пределах вида.

Естественный отбор – это постоянно происходящий в пределах любого вида отбор наиболее приспособленных особей, который приводит к сохранению и накоплению изменений, полезных для вида в данных условиях, и к уничтожению вредных изменений.

Материалом для естественного отбора служит наследственная изменчивость. Избирательное сохранение лучших и избирательная гибель худших особей происходит через борьбу за существование.

Под термином «борьба за существование» понимают различные взаимоотношения, в которые вступают организмы между собой, а также все возможные взаимосвязи, которые возникают между организмами и условиями неживой природы.

Существуют следующие формы борьбы за существование:

1) внутривидовая борьба, или конкуренция, между особями одного и того же вида;

2) межвидовая борьба, которая возникает на разных уровнях (отношения «хищник – жертва», конкурентные отношения между разными видами растений в лесу и т. д.);

3) борьба организмов с неблагоприятными факторами неживой природы.

Исходные признаки и свойства в различных направлениях изменяет мутационный процесс. Частота возникновения отдельных мутаций очень низка, но в связи с большим числом генов общая частота возникающих мутаций у живых организмов относительно высока.

Один из важнейших эволюционных факторов – периодические изменения численности особей, популяционные волны; они являются поставщиками эволюционного материала, выводящие ряд генотипов случайно и ненаправленно на эволюционную арену.

Важный элементарный эволюционный фактор – изоляция, возникновение барьеров, нарушающих свободное скрещивание. Изоляция закрепляет возникшие случайно (в результате работы мутационного процесса и «волн жизни») и под влиянием отбора различия в наборах генотипов в разных частях популяции. Существует два основных типа изоляции: пространственная (при которой популяция разделяется на части барьерами, лежащими вне ее) и биологическая (при которой степень изоляции в пределах популяции основывается на возникновении соответствующих биологических различий).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: