Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мастера, умевшие созерцать, слушать красоту, музыку пейзажа. И что самое ценное — выражать эти чувства в лирически наполненных полотнах.

Левитан. Живописец, оставивший одну из самых тревожащих душу страниц в летописи мировой пейзажной школы. Его холсты-строки одной чудесной поэмы — Россия. Много, много положил сил художник, прежде чем рифмы-картины сложились в эту необъятную по радужному многоцветью, лирически единую форму.

Исконно городской житель, он сумел остро, проникновенно отразить неброскую прелесть русской природы, воспел времена года. В его холстах необъятная Волга и родники. Луга, степи, лужайки. Лес, рощи, сады. Летний жаркий полдень и моросящий осенний дождь. Весенняя лазурь и синие сугробы. Все, все цвета Родины вместила клавиатура палитры мастера. Радость. Печаль. Смех. Горе. Все эти чувства выражены в трепетном лике пейзажа. Они безлюдны. Но в них живет сердце народа.

Художник любил читать вслух эти строки Чехова: «В синеватой дали, где последний видимый холм сливался с туманом, ничто не шевелилось; сторожевые и могильные курганы, которые там и сям высились над горизонтом и безграничною степью, глядели сурово и мертво; в их неподвижности и беззвучии чувствовались века и полное равнодушие к человеку; пройдет еще тысяча лет, умрут миллиарды людей, а они все еще будут стоять, как стояли, нимало не сожалея об умерших, не интересуясь живыми, и ни одна душа не будет знать, зачем они стоят и какую степную тайну прячут под собой».

Первозданная строгость… Какая-то изначальная мудрость в этой на первый взгляд пессимистической фразе.

Но нельзя не почувствовать величия самой природы. Далеко не равнодушной.

Ибо в самом молчании степи есть та сущность, которая стоит многих слов. Именно тишина возвращает человеку человеческое. Заставляет размышлять. Мечтать…

В умении без эффекта, без жеста сказать что-то глубоко спрятанное, затаенное, отдать эту тишину людям — одно из драгоценных качеств дара Исаака Левитана, человека сложного, ранимого… Зато как пронзительны, осязаемо щемящи его молчаливые, статичные, внешне спокойные мотивы!

«У омута».

Он написан недалеко от Затишья. Когда-то там было имение Берново, принадлежавшее баронессе Вульф. Живописец бродил в его окрестностях и однажды увидел ветхую плотину. Заводь. Отражение деревьев… Мотив ему показался.

Сама баронесса поведала легенду об этом страшном месте. Оказывается, здесь бывал Пушкин, когда гостил в имении Малинники. Великий поэт записал рассказ о трагедии, случившейся у заброшенной мельницы. У старика-мельника — любимая дочь Наташа. Красавица и шалунья. А у деда баронессы Вульф — конюший. Сама судьба свела их. Наталья уже ждала младенца. Какой-то холуй донес об их любви барину. Конюшего секли. Полуживого отправили в солдаты.

Наташа утопилась… Говорят, что эта драматическая легенда дала поэту ткань для «Русалки».

Художник не раз ходил к омуту. Бродил по шатким бревнам. Вглядывался в тяжелые блики заводи.

Кувшинникова, подруга Левитана, позже вспоминала:

… Целую неделю по утрам мы усаживались в тележку — Левитан на козлы, я на заднее сиденье — и везли этюд, точно икону, на мельницу, а потом так же обратно».

Но дело не ограничилось неделей. Настала осень. Софья Петровна Кувшинникова уехала.

Художник остался один.

И тут у гостеприимных хозяев начал писать картину. Тоскливая пора года. Одиночество. Все способствовало созданию шедевра. Мы не видим действующих лиц легенды. Не слышим стонов конюшего, последнего крика Наташи. Только высверки водной пучины напоминают о жуткой истории.

Большой холст купил Третьяков. Но Левитан был недоволен картиной. Уже после того, как полотно экспонировалось, художник, по рассказам, переписывал его.

Мы не знаем, что именно исправлял Левитан. В пору увлечения открытиями импрессионистов полотно знатоки считали черноватым.

Ныне, по истечении времени, этот «недостаток» не так уже бросается в глаза.

Сдержанность палитры. Благородство колорита лишь подчеркивает драматизм поэтической основы произведения.

Это картина-песня.

Ее можно «слушать» часами. Так жизненно передано состояние тяжелой тишины этого уголка природы.

Чрезвычайно точны, взволнованны воспоминания Федора Шаляпина:

«Чем больше я виделся и говорил с удивительно душевным, простым, задумчиво-добрым Левитаном, чем больше смотрел на его глубоко поэтические пейзажи, тем острее я стал понимать и ценить то большое чувство и поэзию в искусстве, о которых мне толковал Мамонтов».

— Протокольная правда, — говорил Левитан, — никому не нужна. Важна ваша песня, в которой вы поете лесную или садовую тропинку.

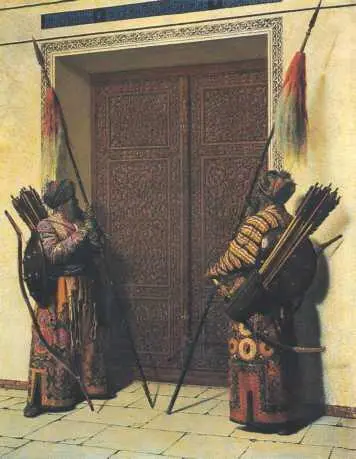

В. Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана)

«… Настоящему художнику, — пишет Крамской, — предстоит громадный труд — закричать миру громко, во всеуслышание, все то, что скажет… история, поставить перед лицом людей зеркало, от которого бы сердце их забило тревогу…»

Естественно, каждая эпоха ставит перед деятелями искусства все новые и новые вопросы, проблемы.

И на эти вопросы может ответить «художник, который угадает исторический момент в теперешней жизни людей, в теперешнем повороте и последнем возрасте мира, — в возрасте знания и убеждения… И обо всем этом скажет в свое время исторический художник..

Потрясающа по своей скрытой сути всемирно известная картина Верещагина «Двери Тамерлана». Ослепляющее азиатское солнце озаряет эту сцену. Скорее это лишь фасад. Причем парадный фасад.

Две застывшие, как пестрые статуи, фигуры воинов великого Хромца. Туго набиты стрелами узорчатые колчаны. Тяжелы кованые щиты. Остры кривые ятаганы.

Гордо вздеты копья со знаками ханской славы. Высоко подняты головы стражей в богатых тюрбанах. Ведь им доверено охранять покой Владыки мира.

Драгоценна резьба массивных дверей. Они немы. За дверьми — тайна. Не дрогнут. Не сдвинутся с места стражи. Один шаг в сторону — смерть. Ведь там, за гранью порога, Тамерлан — Победитель Вселенной.

Верещагин, казалось бы, написав крайне статичную картину, вызывает невероятный по силе ряд ассоциаций.

Невольно (если хоть немного знаешь летопись зловещих походов Тимура) представляешь время, эпоху тех кровавых лет.

Палят лучи беспощадного светила. Рельефны, словно изваяны, закоченевшие в стране и гордости слуги грозного владыки. Резки тени. Рябит в глазах от восточной роскоши орнаментов, пестроты длинных халатов…

Сколько трагедий видели врата!

Сколько живых входили в эти двери, чтобы не выйти оттуда никогда. Тишина…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: