Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. т. I

- Название:Мастера и шедевры. т. I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. т. I краткое содержание

В трехтомнике собраны работы заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова о выдающихся мастерах зарубежного, отечественного и советского изобразительного искусства.

Первый том включает в себя интересные рассказы о замечательных мастерах зарубежного искусства — Древнего Египта, Леонардо да Винчи, Эль Греко, Рембрандте, Делакруа, Домье, Мане и других.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В издании более 200 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. т. I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Так иногда приоткрываются секреты, связанные с судьбами рождения картин, опер, поэм.

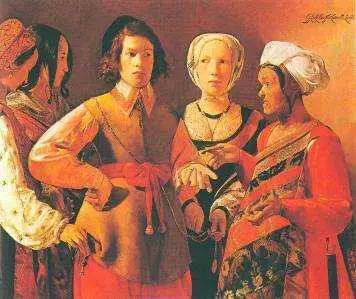

Латур. Гадалка.

Классика… Сколько раз это слово подвергалось нападкам. Несметное количество бумаги изведено ретивыми борзописцами, чтобы доказать, что именно классика тормозит развитие искусства, что она консервативна и лишь создает преграды прогрессу и новациям.

Особенно сильным гонениям творения истинных мастеров прошлого подверглись в начале нашего века. Почему? Думается, что этому было несколько причин.

Салонное официальное и академическое искусство, частенько используя каноны классики (лишь внешне), весьма опошляло, особенно для широких кругов зрителей, представление об истинном совершенстве художников античности или Ренессанса.

Ведь маньеризм салонных живописцев и рутинерство академических корифеев совершенно искажали живую плоть созданий Боттичелли и Рафаэля, Тициана и Веронезе.

Салонные «виртуозы» изготовляли лишь бледные, несовершенные реплики, вовсе не похожие на гениальные картины старых мастеров.

Но зло таилось не только во внешнем подражании и некой схожести этих поделок.

Самой неприятной была пошлость, сквозившая в полотнах модных маэстро парижских и иных салонов и академий.

Их полотна были лишены трепета жизни и той недоступной простоты обобщения, той искренности и пристрастия, которые присущи лишь великим.

Холсты Кабанеля и других напоминали муляжи, сфабрикованные с великолепных картин далекого прошлого.

XIX век принес нам победные веяния французских импрессионистов, открывших новое ощущение окружающего мира.

Вместе с понятием пленэр возникла небывалая еще никогда доныне светлая, насыщенная более сочными, холодными цветами живопись.

Но создание пленэрных полотен требовало не только сиюминутного, мгновенного касания с натурой, рождавшего впечатление, но и властно заставляло работать, искать.

Словом, каждый новый холст должен быть подвигом, высотой, с боем завоеванной талантливыми художниками. И Эдуард Мане, Клод Моне, Дега, Ренуар, Сислей, Писсарро были такими людьми.

Веласкес. Эзоп.

Известно, что рядом с подвижниками и первооткрывателями в искусство тогда хлынуло несметное количество дилетантов и средних художников, которые, усвоив лишь одно качество — модность, стали изготовлять тысячами пестрые, порою безвкусные картины, наносившие ничуть не меньший вред настоящему искусству, чем иная салонная продукция.

Более того, с годами именно эти имитации холстов импрессионистов создали новый Салон и стали новой рутиной.

С той лишь разницей, что подобные опусы уже вовсе не требовали академической школы, знания рисунка и самых элементарных основ композиции.

Принцип этой волны был: «Чем странней, тем лучше».

У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба.

Эта крылатая фраза относится в полной мере ко всем творцам планеты. Ведь банальный смысл житейского слова «карьера» — достигать и брать.

А существо творчества — преодолевать, достигать и отдавать всем. И именно в этом ощущении вселенской принадлежности своего дара и есть то иногда поразительное подвижничество многих — от Микеланджело до Сурикова, до Ван Гога…

И когда «первый художник мира» Буонарроти, в конце жизни владея многими тысячами дукатов, все же не менял своего привычного рациона питания — кусок хлеба и стакан дешевого крестьянского вина, — в этом было не чудачество аскета.

В этом была благородная отрешенность анахорета, привыкшего изначала к судьбе мастера и познавшего смысл в пиршестве духа. Вчитайтесь в его биографию. Вы обнаружите, как далеко его бытие от банального понимания слова «карьера».

Даже такой «удачник», как Рубенс, достигнув вершин придворной славы, все же сумел в конце концов порвать золотые путы и отдался в последние годы лишь творчеству и семье, создав неумирающие полотна.

Ощущение невыполненной сверхзадачи, тяжкий груз таящегося внутри запаса чувств и знаний, еще не высказанных всем людям, не оставляли больших художников никогда.

Прочтите щемящие строки, начертанные Гоголем:

«Жизни! Жизни! Еще бы жизни! Я ничего еще не сделал …» Вчитайтесь. Эти слова сказаны человеком, написавшим уже «Ревизора» и «Тараса Бульбу».

Веласкес. Менины.

… Вспомните, если вам доводилось бывать на море, то тревожное состояние, которое охватывает невольно душу в пору заката солнца.

Казалось, безбрежное пространство водной глади ликует, озаренное огненным шаром. Бездонное небо словно охвачено мерцаюш. им сиянием. Краски пейзажа должны бы лишь радовать глаз — так красиво и гармонично их соцветье.

Но… Длятся мгновения. Все ниже и ниже опускается дневное светило. Пустынней и пустынней становится необъятное пространство, будто зовущее куда-то…

Подобное ощущение не раз испытываешь, глядя на полотна старых мастеров.

Радость и грусть.

Свет и набегающие тени.

И, наконец, счастье встречи с шедевром и неотвратимая печаль расставания.

Всё рядом.

Покоряющая объемность, необъятность внутреннего мира художника невольно заставляют зрителя видеть себя, окружающее вовсе не так, как до встречи с творением искусства.

Недаром иные произведения музыки, поэзии, живописи сопровождают человека всю жизнь и заставляют его как бы сверять себя, вслушиваясь в звуки симфонии или песни, вчитываясь в строки любимой поэмы или романа, вглядываясь в черты дорогой твоему сердцу картины.

Французский живописец Жак Луи Давид с гордостью носил красный фригийский колпак. Он был близким другом якобинцев Робеспьера и Марата. То была пора грозного парижского Конвента. Жаркое лето 1793 года.

Но еще задолго предчувствовал грядущую бурю художник Давид. В 1784 году он пишет «Клятву Горациев». В этой картине мастер воспел античных героев. Их мужество, благородство, чистоту. Он как бы предвосхитил в этом холсте пафос гражданственности, столь присущий Великой французской революции. В «Клятве Горациев» Жак Луи утвердил новый стиль в искусстве — классицизм. То была антитеза лощеному академизму и банальной салонной живописи — слащавой и пошловатой.

Но вернемся в 1793 год…

13 июля предательски был убит Марат.

Хальс. Малле Баббе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Игорь Гришин - Мастер Го[Го учит видеть]](/books/602114/igor-grishin-master-go-go-uchit-videt.webp)