Ким Померанец - Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений

- Название:Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9524-4366-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ким Померанец - Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений краткое содержание

Со времен основания города на Неве наводнения и хмурая погода стали его своеобразной достопримечательностью. Уникальная книга Кима Семеновича Померанца повествует об этих особенностях природной среды Северной столицы. Здесь и изображение наводнений в художественной прозе и поэзии и удивительно интересные факты о памятных наводнениях. Приведенные материалы передают историческую атмосферу, неповторимые черты быта и языка каждой исторической эпохи. В научно-технической части книги автор открывает причины возникновения наводнений и возможности их предотвращения, знакомит с факторами, определяющими неповторимость погоды в Санкт-Петербурге, дает полный хронологический список петербургских наводнений с 1703 года до наших дней.

Книга написана в лучших традициях научно-популярного жанра и представляет интерес для всех любознательных читателей.

Несчастья невских берегов. Из истории петербургских наводнений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

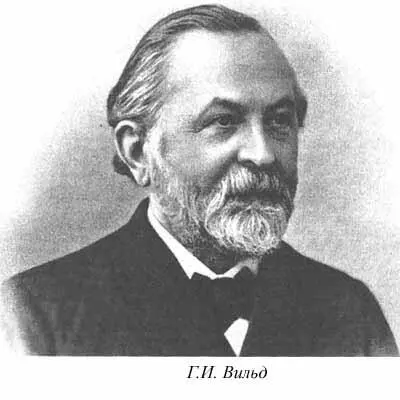

Кончина А. Я. Купфера стала тяжким испытанием для его детища – ГФО. То было время больших перемен в русском обществе: отмена крепостного права в 1861 г., целый ряд реформ, проходивших противоречиво, порой мучительно. Вопрос о новом директоре совпал с реорганизацией различных ведомств, с передачей ГФО в Академию наук. Комиссия АН отвела кандидатов на должность директора из русских ученых и пригласила на этот пост профессора Вильда из Швейцарии. В «Историческом очерке Главной Физической обсерватории за 50 лет ее деятельности» (автор М. А. Рыкачев – директор ГФО в 1896—1913 гг.) сказано: «31 августа 1868 г. прибыл новый директор – Генрих Иванович Вильд, с вступлением которого в управление обсерваторией наступил новый период ее преобразования и усиленной деятельности».

Вильд родился 17 декабря 1833 г. в небольшом городке Устер, Цюрихского кантона Швейцарии. Начальное образование получил в частной школе, которой заведовал его отец. Гимназию окончил в Цюрихе и там же окончил университет по естественному направлению. Продолжил учебу в университете Кенигсберга, где специализировался в оптике и фотометрии. По возвращению в Цюрих в 1856 г. Готовился к степени доктора наук и вскоре без сдачи экзаменов был утвержден в звании доктора философии, а затем избран профессором физики Бернского университета. В 1859 г. Вильда назначили директором астрономической и магнитной обсерватории этого университета. Его карьера была блестящей: в 33 года он стал ректором Бернского университета. Тем не менее Вильд принял приглашение Петербургской Академии на должность директора ГФО. Здесь для него открывались новые возможности.

Трех с небольшим лет после смерти Купфера хватило, чтобы метеорологическое дело пришло в упадок. В штате ГФО осталось всего 5 сотрудников, число станций, посылавших свои наблюдения в обсерваторию, сократилось с 47 до 24, а главное, существенно ухудшилось качество наблюдений. Вильд начал свою работу с поездки по России летом 1869 г., отчет о которой он представил Академии 16 ноября. Выводы были неутешительными: метеорология совершенно не организована, приборы устарели или неисправны, сроки измерений не соблюдаются, единой методики нет, инспекции не проводятся. Генрих Иванович со всей настойчивостью и строгостью взялся за ликвидацию тяжелого положения, но больше за пределы окрестностей столицы не выезжал. Но по его требовательным инструкциям началась реорганизация метеорологической сети, которая к середине 1880-х насчитывала уже 255 станций. Ввели в обиход григорианский календарь (новый стиль), установили три обязательнх срока наблюдений: 7, 13, 19 часов местного времени, показания приборов выражались в метрической системе единиц, определены отметки интенсивности явлений. В 1873 г. инструкции Вильда были приняты Венским метеорологическим конгрессом в качестве международного документа. Вильд был незаурядным изобретателем, ему принадлежит создание целого ряда метеорологических приборов. Он ревностно следил за точностью наблюдений и измерений, уделял много внимания анализу физических элементов погоды и климата – таких, как суточный и годовой ход температуры и влажности, их зависимость от притока солнечного тепла и свойств конкретной местности.

Вильда по праву считают организатором прогностической службы погоды в России на основе регулярных наблюдений, передававшихся по телеграфу и наносившихся на географическую карту. Стало возможным одновременно обозревать метеорологические условия на значительных пространствах. Возникла новая специальность в метеорологии – синоптик, «синхронно обозревающий». По набору карт – они получили название синоптических – можно было следить за изменением метеорологической ситуации и, следовательно, предполагать ее будущее состояние. А это и есть прогноз. 1 января 1872 г. флота лейтенант барон Эдуард Вальдемарович Майдель, прикомандированный к ГФО Гидрографическим департаментом Морского министерства, построил первую в России синоптическую карту по телеграфным сообщениям с 20 станций, а помогавший ему писарь Зимихов (инициалы у нижних чинов не указывались…) написал в нескольких экземплярах первый ежедневный метеорологический бюллетень. Это было начало русской службы погоды. Ныне мы имеем Российский гидрометцентр, сеть региональных центров, целый ряд подразделений, направленных на составление прогнозов погоды различного назначения и разной заблаговременности. И если они не всегда оправдываются, то ответственна за это атмосфера – самая сложная система в неживой природе…

Заслуги Генриха Ивановича Вильда не исчерпываются сказанным. Он основал Павловскую магнитно-аэрологическую обсерваторию, где начались регулярные исследования верхних слоев атмосферы, выделил в самостоятельное направление сельскохозяйственную метеорологию, внес значительный вклад в международное метеорологическое сотрудничество. В 1879 г. Вильд стал первым президентом Международной (ныне – Всемирной) метеорологической организации. В России его авторитет был непререкаемым. Но подводило здоровье. В конце 1894 г. Вильд подал заявление об уходе, 1 сентября 1895 г. вышел в отставку. Он вернулся в Цюрих, где 23 августа 1902 г. покончил самоубийством из-за тяжелой болезни.

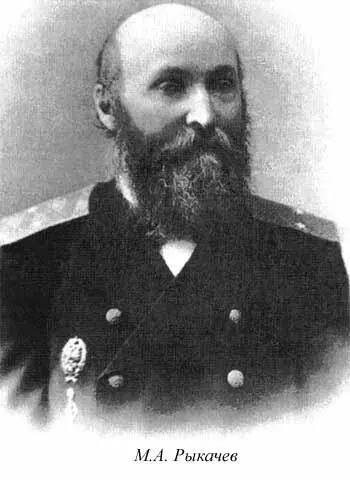

Вильда на посту директора ГФО сменил Михаил Александрович Рыкачев (1840—1919). Такая преемственность была вполне естественной и предсказуемой. Ведь Рыкачев в течение 27 лет был помощником Вильда или, как мы теперь сказали бы, заместителем директора по научной работе. Не будучи склонным к административной деятельности и во всем следуя указаниям Вильда, Рыкачев прекрасно знал нужды российской гидрометеорологии и был незаменим во многих отношениях. Хотя бы в том, что он был одним из немногих русских, работавших с Вильдом. Генрих Иванович за долгие годы жизни в России так и не освоил русский язык. Добившись благорасположения во властных и бюрократических кругах, где свободно обходились немецким, он все же остро нуждался в проводнике своих идей. И Рыкачев прекрасно справлялся со своей должностью помощника директора.

Михаил Александрович получил основательное домашнее образование, продолжил его в морском корпусе, а затем и в Морской академии. Приверженность к флоту привела его к гидрометеорологии, к необходимости изучать атмосферу и море. Двадцатипятилетний флота лейтенант Рыкачев командируется Морским министерством в развитые европейские страны для изучения их гидрометеорологического опыта. Это очень помогло ему в ГФО во все времена с конца 1860-х и до порога Первой мировой войны. Вступив в должность директора, Рыкачев через Государственный Совет существенно улучшил состояние обсерватории, добился выделения немалых средств, расширения штатов с 40 до 220 человек. Его деятельность одобрили П.А. Столыпин и Государственная дума, принявшая в 1912 г. специальный закон о Главной (Николаевской) физической обсерватории. Но основным занятием Михаила Александровича всегда была наука. Его перу принадлежат около 300 работ, из которых отметим исследования о путях циклонов, определяющих погоду в России и, в частности, вызывающих наводнения в Петербурге. Во время войны он, будучи на пенсии, консультировал военных гидрометеорологов, делился опытом подъемов на воздушных шарах и своими знаниями о погодных и морских явлениях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виктор Ким - Реалрпг почти конец истории-3 [СИ]](/books/1085072/viktor-kim-realrpg-pochti-konec-istorii-3-si.webp)