Андрей Кобяков - Русская Доктрина

- Название:Русская Доктрина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Москва, Яуза-пресс

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Кобяков - Русская Доктрина краткое содержание

"Русская доктрина - это целостная мировоззренческая система, дающая для современной России программу общественно-политических преобразований с достаточно глубокой степенью конкретизации. Идеология Русской доктрины представляет собой новое слово на фоне доминирующих ныне в России идеологий. В предельно сжатом виде такая идеология может быть определена как "динамический консерватизм". Ее суть - использование традиционных принципов и ценностей русской цивилизации для целей развития нашей страны".

"Русская Доктрина" (Сергиевский проект) положена в основу идеологической направленности Партии "Великая Россия", ее сокращенный вариант предлагался гостям и делегатам Учредительного съезда Партии 5 мая 2007 года. В своем выступлении на Съезде редактор "РД" Виталий Аверьянов подчеркнул, что Доктрина писалась для России и является внепартийным документом. "Тем не менее, - отметил Аверьянов, - мы приветствуем возникновение новой национально ориентированной силы. Тем более что в руководстве партии наши соавторы и единомышленники".

Помимо "Русской доктрины" ключевым идеологическим документом партии является "Национальный манифест".

Русская Доктрина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Задача повышения и даже консервации жизненного уровня населения вообще не ставилась в течение всего периода реформ. Приоритетны были задачи либерализации, приватизации, открытости, невзирая на издержки. А фактически – режим скорообогащения отдельных лиц.

Как ни парадоксально, но налицо момент преемственности в политике в отношении жизненного уровня населения в советский период и в период реформ. В советский период официально заявлялось, что приоритетная политика – это политика увеличения производства средств производства, но не предметов потребления и не жизненного уровня населения. Особенно последовательно эта политика проводилась в России. В результате образовался разрыв между размерами производственного аппарата экономики и жизненным уровнем. Население ожидало, что в результате реформ этот разрыв будет устранен. Но ничего подобного не произошло. Жизненный уровень населения в период реформ начал падать, а если не брать в расчет жизненный уровень верхних 5% населения, то падать стремительно.

Парадокс: население России уже 25 лет могло жить как американцы или почти как американцы, а вместо этого его жизненный уровень уже 15 лет понижается. В текущий период он ниже, чем в Бразилии (где в распоряжении населения имеется климатическая рента), и примерно соответствует уровню жизни населения городского Китая.

2. Уникальные размеры катастрофы

Размеры катастрофы, постигшей экономику России после 1990 г., уникальны.

О том, что реально происходило в экономике России в этот период, недвусмысленно свидетельствуют данные по динамике транспортных перевозок: в 1995 г. они составляли к уровню 1990 г. 50%, в 2002 г. – 38%, в 2004 г. – 42%; для железнодорожных перевозок аналогичные показатели соответственно на 2002, 2003, 2004 гг. – 48%, 50,6% и 57%.

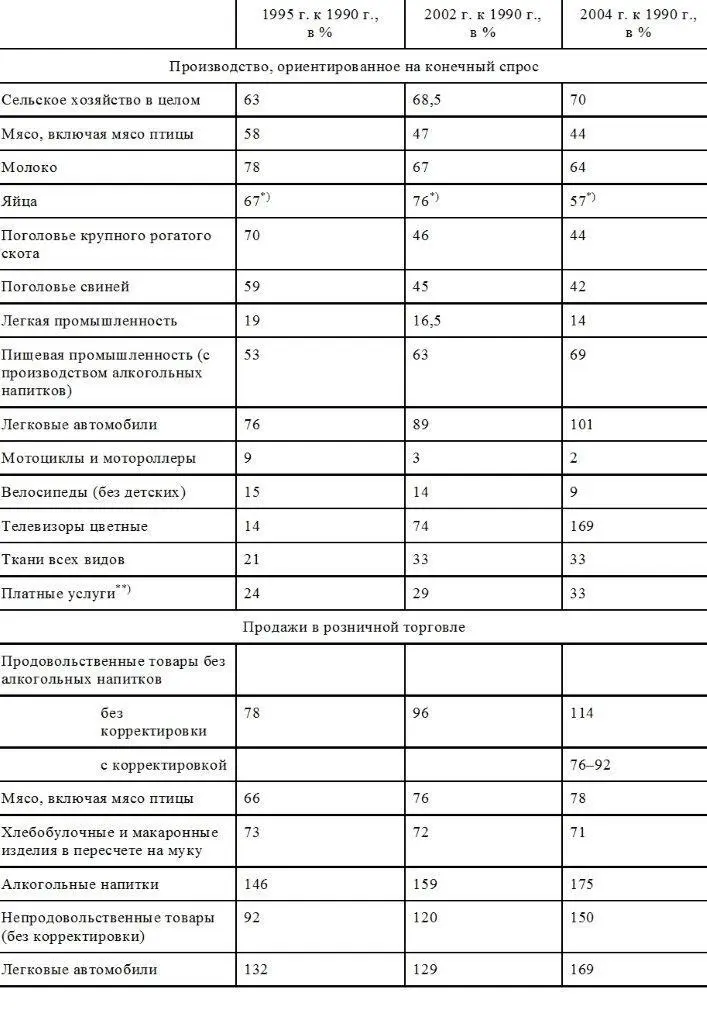

Самым слабым местом в дореформенной экономике России являлось производство предметов потребления. Казалось бы, уж в этой-то области заметного снижения производства не могло быть. Но оно было – и еще какое!

Сельское хозяйство пострадало в 1991–1995 гг. примерно так же, как во время коллективизации в 1929–1933 гг. С той разницей, что через 10 лет после начала коллективизации предшествовавший ей уровень сельскохозяйственного производства был восстановлен, а в пореформенной России сельскохозяйственное производство после падения так и осталось в “упавшем” состоянии (табл. 2). Производство мяса, включая мясо птицы, сократилось с 1990 г. по 2002 г. в 2 раза, примерно на 5 млн т, причем это сокращение далеко не было перекрыто приростом импорта. В результате потребление мяса на душу упало с 1990 г. по 2002 г. на 1/3.

В легкой промышленности (без пищевой), по данным российской статистики, производство упало с 1990 г. по 1995 г. более чем в 5 раз, а по 2004 г. – в 7 раз. В пищевой, без учета производства алкогольной продукции, – на 2/5. Производство товаров бытового назначения из промышленного сырья при наличии возможности его многократного увеличения также резко сократилось (табл. 2). По большинству позиций это сокращение многократное. В 2004 г. производство потребительских товаров из промышленного сырья в целом находилось все еще ниже уровня 1990 г.

Доля импортных товаров в розничной торговле увеличилась, по данным российской статистики, с 14% в 1991 г. до 43% в 2002 г. Но прирост импорта не перекрыл сокращение производства мяса, не говоря уже об уменьшении производства яиц и молока. Несомненно ухудшение качества продовольственного потребления, связанное с уменьшением потребления белковых продуктов (мясо, молоко, яйца). Ситуация в этом отношении была не вполне удовлетворительной еще в советское время, а сейчас она тем более неудовлетворительна.

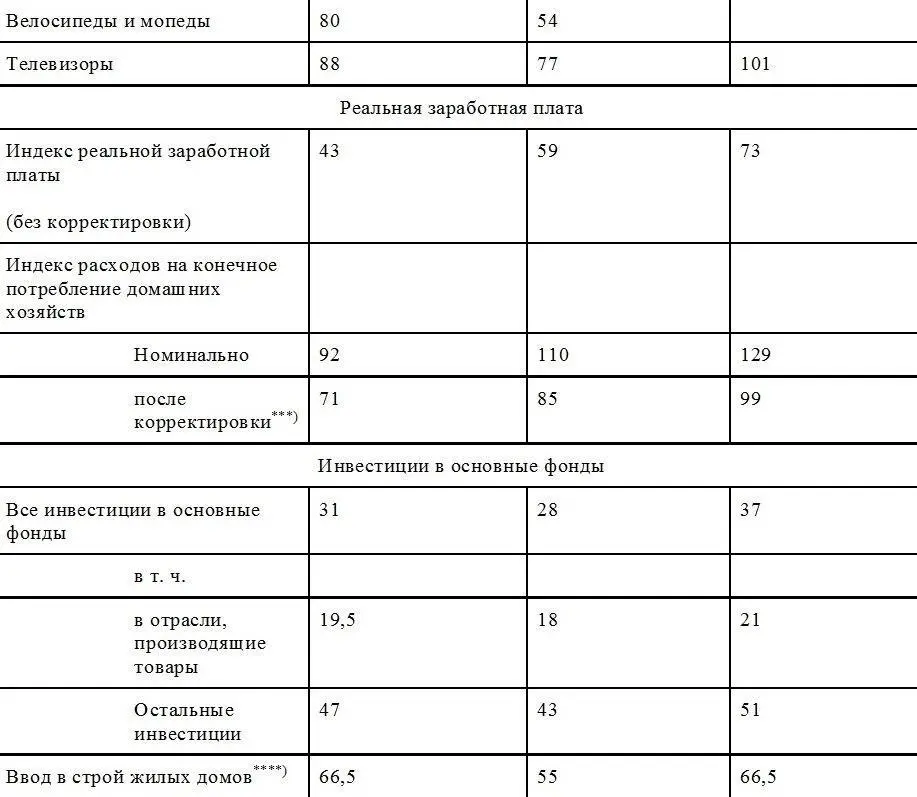

Таблица 2. Влияние проводимых в России реформ на производство, потребление и инвестиции

----------------------------------------------------------------------

*) В % к среднему за 1986–1990 гг. уровню.

**) Включая бытовые, транспорта и связи, жилищно-коммунальные, системы образования, культуры, медицинские и др.

***) Корректировка производится с учетом того, что номинальные показатели учитывают теневые доходы и расходы для периода после 1991 г. и не учитывают его для 1990–1991 гг. (см. ниже).

****) Всего построены жилые дома общей площадью в 1990 г. 61,7 млн кв. м, в 1995 г. – 41,0 млн кв. м, в 2002 г. – 33,8 млн кв. м, в 2004 г. – 41,0 млн кв. м.

Источники: Российский статистический ежегодник. М., 2001; Российский статистический ежегодник. М., 2003; Россия в цифрах. М., 2005. Корректировка производится по данным, приведенным в “Вопросах экономики”, 1995, № 9, с. 116–121.

И тем не менее в российских статистических изданиях фигурируют показатели, согласно которым дела с потреблением обстоят не так уж плохо, и вообще нельзя понять, почему смертность в стране превышает рождаемость. Прежде всего это показатели объема розничной торговли и расходов на конечное потребление домашних хозяйств. Номинальный (то есть по данным, фигурирующим в статистических изданиях) объем розничных продаж в 2004 г. больше, чем в 1990 г. на 4/5, а расходы на конечное потребление домашних хозяйств – на 3/5.

В 1992 г. (являвшемся, как известно, годом экономической катастрофы), по данным, которые фигурируют в статистических изданиях с некоторого времени, объем розничной торговли не только не упал, но даже вырос на 0,3%, а индекс расходов на конечное потребление домашних хозяйств упал, но только на 2%.

Однако по сведениям, опубликованным Госкомстатом сразу после 1992 г., ситуация с ВВП и объемом розничной торговли выглядит иначе. В 1992 г. объем розничной торговли не вырос на 0,3%, а уменьшился на 31%.

Этого и следовало ожидать, если принять во внимание, что и по данным, которые сегодня публикуются статистическими изданиями, в 1992 г. грузовые перевозки по сравнению с 1991 г. сократились на 30%, реальная заработная плата – на 33%, капиталовложения в основные фонды – на 42%.

Феномен “раздвоения” статистических данных, относящихся к 1992 г., объясняется тем, что первоначальные данные не учитывали на 1992 г. (как и на 1991 г.) теневой оборот и теневые доходы, а позднее данные за 1992 г. стали отражать таковые, но при этом за 1990–1991 гг. они его по-прежнему не отражали. Вот и получилось, что согласно ныне публикуемым данным розничные продажи в катастрофическом 1992 г. выросли, тогда как на самом деле они уменьшились на 31%, о чем в свое время и сообщалось. Соответственно для периода после 1992 г. все данные об объеме розничной торговли (в % к 1990 г.) завышены примерно на 31%, а для конечного потребления домашних хозяйств – примерно на 3/10.

В 2002 г. при номинальной величине оборота розничной торговли в 115% к уровню 1990 г., реально, с поправкой на относящиеся к 1992 г. данные, он равен примерно 115:1,31 = 88%. На 2004 г. соответствующие показатели – 140% и 107%. Номинальная величина (в процентах к 1990 г.) расходов на конечное потребление домашних хозяйств в 2002 г. – 110%, а исчисленная с поправкой на изменение схемы учета для данных, относящихся к 1991–1992 гг., – примерно 85%, а на 2004 г. – соответственно 129% и 99%.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: