Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Берингово море

БЕССТÓЧНЫЙ БАССÉЙН, бассейн реки или озера, расположенный в бессточной (не имеющей связи через речные системы с Мировым океаном) области. Бессточные области занимают 22 % суши земного шара. Обычно они приурочены к ариднымрегионам, реже встречаются в регионах умеренного климата (в осн. в условиях плоского рельефа). Реки бессточной области впадают в бессточные озёра, такие, как Каспийское и Аральское моря, Балхаш и более мелкие, не имеющие сброса воды в соседние водосборы, либо пересыхают вследствие испарения, потери воды на фильтрацию в подземные горизонты, разбора воды на хоз. нужды (рр. Теджен, Мургаб и др.). К бессточным относятся бас. Волги, Урала, Куры, Амударьи, Сырдарьи, являющиеся частью крупнейшей Арало-Каспийской бессточной области. В пределах бас. многих равнинных рек засушливых р-нов часто встречаются приуроченные к замкнутым отрицательным формам рельефа бессточные площади, не имеющие связи через поверхностный сток с этими реками.

БÉХАЙМ(Behaim) Мартин (1459–1507), немецкий картограф и математик. В 1492 г. в Нюрнберге изготовил один из первых больших географических глобусов. Он имел диам. 54 см и подробно изображал Старый Свет, включая Африку, р-ны Чёрного и Каспийского морей, Юж. и Вост. Азию. Многие очертания показаны с большими искажениями, Америка была неизвестна, а Атлантический океан на глобусе Бехайма омывал берега Вост. Азии.

БИОГЕОГРÁФИЯ, наука о географическом распространении и размещении живых организмов и их сообществ. Её задача – выявление закономерностей структуры и динамики растительного покрова и животного населения Земли, её регионов и их исторических особенностей, анализ взаимодействия живых организмов друг с другом и с условиями среды. Биогеография – пограничная наука, лежащая на стыке географии, биологии и экологии и использующая данные этих наук. Осн. разделы: ботаническая география, зоогеография, биогеография Мирового океана, пресных вод, биоиндикация, биогеографическое картографирование, биогеографическое ресурсоведение, геногеография (изучает пространственную изменчивость генофондов), историческая биогеография. Осн. методы исследования – сравнительно-географический и картографический.

Биогеография служит теоретической основой рационального использования ресурсов растительного покрова и животного населения. Добыча пушных зверей и дичи, рыболовство и добыча морепродуктов, сбор лекарственного и технического растительного сырья, использование кормовых трав невозможны без специально разработанных норм и сроков использования ресурсов в связи с особенностями географической среды. Разработка мер борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства, с возбудителями, носителями и переносчиками болезней человека и животных основывается на знании особенностей их распространения и количественных закономерностей распределения внутри ареала. Правильная организация мониторинга и охраны окружающей среды основывается на биогеографических особенностях физико-географических зон и областей. Биогеографические методы и подходы являются одними из основных при реализации концепции устойчивого развития, провозглашённой на конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) и при осуществлении Всеевропейской стратегии биологического и ландшафтного разнообразия, подписанной министрами охраны природы 55 европейских стран в 1995 г.

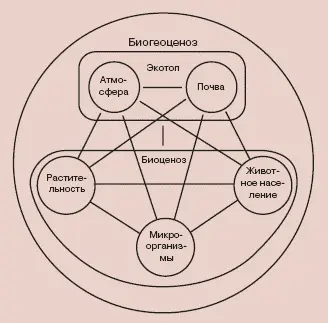

БИОГЕОЦЕНÓЗ, природная система, которая состоит из живых организмов, образующих биоценоз , и совокупности косных, или абиотических (неживых), компонентов среды их обитания; все составные части связаны между собой обменом веществ и энергии. К косным компонентам относятся рельеф, приземный слой атмосферы с её газовыми, водными и тепловыми ресурсами, солнечная энергия, почва с её водоминеральными ресурсами, кора выветривания (в случае водного биогеоценоза – вода).

Структурной основой биогеоценозов суши является фитоценоз– сообщество растений. Они ведут неподвижный образ жизни и определяют вертикальное (ярусность) и горизонтальное (микрогруппировки) членение биогеоценоза; являются единственным автотрофным (способным накапливать солнечную энергию путём синтеза органических веществ из неорганических) компонентом, производят осн. часть биомассы . Ярусность – вертикальное расслоение на структурные части разной высоты. Она способствует увеличению числа организмов на единицу площади, ослаблению конкуренции, более полному использованию условий среды. Неоднородность микрорельефа, средообразующее влияние растений и их биологические особенности приводят к формированию микрогруппировок.

Схема структуры биогеоценоза (по В. Н. Сукачёву)

Наука о биогеоценозах – биогеоценология– изучает географические закономерности распространения биогеоценозов, особенности их функционирования в конкретных физико-географических условиях и взаимосвязи через миграцию веществ. Основатель биогеоценологии – русский учёный В. Н. Сукачёв развил идеи В. В. Докучаева , Г. Ф. Морозова и Г. Н. Высоцкого о связях живых и косных тел природы и идеи В. И. Вернадского о планетарной роли живых организмов.

БИОМÁССА, общая масса особей одного вида, группы видов или сообщества в целом, приходящаяся на единицу площади или объёма местообитания. Выражается в массе сырого или сухого вещества (г/м², кг/га, г/м³ и т. д.). Биомасса растений называется фитомассой, животных – зоомассой. Наибольшая биомасса наблюдается во влажных тропических лесах (в горных влажных лесах Бразилии 350–700 т/га), в широколиственных лесах умеренного пояса (400–500 т/га), большая часть её приходится на надземные части растений (древесину). Несмотря на обилие животных, зоомасса здесь менее 1 % общей биомассы. При этом более половины зоомассы (в широколиственных лесах до 90 %) составляют представители почвенной фауны, в осн. дождевые черви. Наименьшая биомасса суши – в пустынях. В водной среде наибольшая биомасса в сообществах бентоса на литорали и в сублиторали морей (прикреплённые водоросли и донные животные), она достигает нескольких кг/м² и снижается с увеличением глубины, составляя на большей части дна океана в ср. десятые и сотые доли г/м². Биомасса фито– и зоопланктона в малопродуктивных морских водах не превышает в ср. нескольких десятков мг/м². В высокопродуктивных р-нах, напр. в Азовском море, макс. биомасса планктона в период цветения достигает 200 г/м², а ценозов бентоса 500 г/м² и более. Сильно различаются по биомассе планктона и бентоса озёра: в ср. биомасса планктона колеблется от 1 до нескольких десятков г/м², при этом у зообентоса она часто меньше, чем у зоопланктона. В более продуктивных озёрах она достигает 10–30 г/м² (100–300 кг/га). Биомасса рыб в озёрах ср. и высокой продуктивности – 75–150 кг/га.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: