Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В мировой практике накоплен богатый опыт построения систем АТД. При этом соблюдаются следующие основные принципы: смежность(единицы АТД должны быть смежными, т. е. «островков», отдалённых от основной тер. коридорами или естественными барьерами, далеко выдающихся выступов не должно быть вовсе или они должны быть сведены к минимуму); компактность; пропорциональность(различия их по тер., численности населения, хоз. потенциалу не должны быть слишком велики, но вместе с тем АТД должно соответствовать степени освоенности и плотности населения тер.); преемственность(границы АТД должны по возможности не нарушать сложившихся границ, что сохраняет инфраструктуру, в т. ч. систему коммуникаций, обеспечивает сопоставимость информации); соответствие самосознанию населения(заведомо искусственные границы, не считающиеся с историческими традициями и культурными различиями, будут отвергнуты населением и нанесут ущерб социальной стабильности); разумная степень экономической самодостаточности(единицы АТД должны обеспечить местному самоуправлению финансовую базу, а населению – подобающий набор услуг); гибкость и адаптивность(АТД должно сравнительно легко приспосабливаться к изменениям в обществе – сдвигам в технологиях, экономике, расселении, потреблении).

АДМИНИСТРАТИ́ВНЫЙ ЦЕНТР, поселение, выполняющее функции общего административного управления и/или сосредотачивающее органы местного самоуправления разного территориального уровня (области, района, города и др.). Адм. центр должен иметь материальную возможность выполнять эти функции – быть хорошо связанным со всеми частями своей административно-территориальной единицы, обладать достаточным экономическим, культурным и кадровым потенциалом и т. д. Поэтому во многих странах, особенно имеющих сильные традиции политического централизма (в т. ч. в России), адм. центр, как правило, крупнейшее поселение на своей территории.

АДРИАТИ́ЧЕСКОЕ МÓРЕ, полузамкнутое море, часть Средиземного моря между Апеннинским и Балканским полуостровами. Соединяется с Ионическим морем проливом Отранто. Вдаётся в сушу на 796 км, шир. от 93 до 222 км, наибольшая глубина 1230 м. Пл. 144 тыс. км². C 3 сторон замыкается высокими горами: Апеннинскими на Ю.-З., Альпами на С., Динарским нагорьем на С.-В. Зап. берега преимущественно низменные, вост. – гористые. Крупные заливы: Венецианский и Триестский в сев. части, Манфредония в юго-зап. Климат имеет средиземноморские черты. Характерны местные ветры (бора, сирокко, мистраль). Зимой облачно, выпадает до 60–70 % годового количества осадков. Летом преобладает ясная погода. Тем-ра воды на поверхности в феврале от 7 °C на С. до 13 °C на Ю.; в августе соответственно от 24 до 26 °C. Солёность от 30 до 38‰. Приливы смешанные, до 1,2 м. Рыболовство (сардины, скумбриевые). На шельфе добыча нефти и газа. Важнейшие порты: Триест, Венеция, Анкона, Бари, Бриндизи (Италия); Риека, Шибеник, Сплит, Дубровник (Хорватия); Котор (Черногория); Дуррес, Влёра (Албания). На Далматинском побережье курорты: Дубровник, Сплит, Шибеник.

Адриатическое море

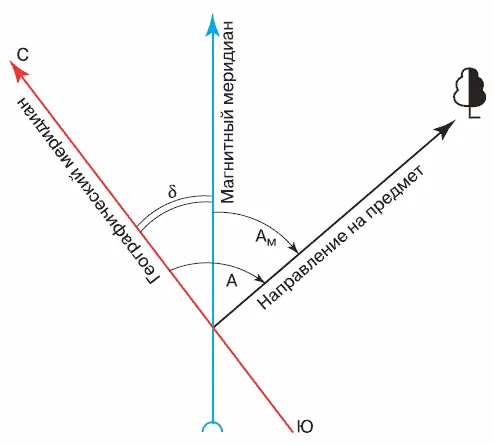

ÁЗИМУТ, угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект (предмет на местности или светило). Азимут отсчитывают от сев. (в геодезии) или от юж. (в астрономии) конца меридиана по ходу часовой стрелки от 0 до 360°. Различают истинный (астрономический), геодезический и магнитный азимуты. При определении магнитного азимута вместо плоскости географического меридиана берут плоскость магнитного меридиана. При движении по какому-либо направлению различают прямой азимут, определённый в начальной точке направления, и обратный азимут, указывающий направление от конечной точки к начальной, он отличается от прямого на 180° и величину сближения меридианов. Определение азимута необходимо при движении на местности, в морской и аэронавигации. В кораблевождении вместо термина «азимут» часто применяют термин «пеленг».

A – азимут истиный; δ – магнитное склонение; А м– азимут магнитный

ÁЗИЯ, одна из шести частей света, самая большая по площади (ок. 43,4 млн. км²). Находится в Вост. полушарии, вместе с Европой образует материк Евразию . Границу между Азией и Европой условно проводят по вост. подножьям (или гребням) Урала, долинам рр. Эмба (или Урал), Кума, Маныч (иногда по гл. водоразделу Большого Кавказа ), Каспийскому, Азовскому, Чёрному и Мраморному морям, проливам Босфор и Дарданеллы. С Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, от Сев. Америки отделена Беринговым проливом. Омывается Сев. Ледовитым (на С.), Тихим (на В.), Индийским (на Ю.) океанами и их окраинными морями. Крайние материковые точки: на С. – мыс Челюскин, 77°43 с. ш., на Ю. – мыс Пиай, 1°16 с. ш., на З. – мыс Баба, 26°10 в. д., на В. – мыс Дежнёва, 169°40 з. д. Пл. о-вов, относящихся к Азии, превышает 2 млн. км²; крупнейшие из них: Сев. Земля, Новосибирские, Врангеля, Курильские, Сахалин, Японские, Тайвань, Филиппины, Малайский архипелаг, Шри-Ланка, Кипр.

Название Азия (древнегреч. Асия) упоминается в «Илиаде» Гомера (приблизительно 8 в. до н. э.) и введено в научный оборот древнегреч. философами Фалесом, Анаксимандром и Гекатеем (6 в. до н. э.). Первоначально оно относилось к вост. побережью Эгейского моря и имеет, скорее всего, индоевропейское происхождение.

Основой Азии служат несколько крупных докембрийских платформ, не подвергавшихся складчатости с кон. протерозойской эры: Сибирская на С., Китайско-Корейская и Южно-Китайская на В., Индийская и платформа Аравийского п-ова на Ю. и Ю.-З. материка. Все они представляют собой древние ядра материка. Между платформами размещаются складчатые пояса, образовавшиеся из палеозойской (каледонской и герцинской), мезозойской и кайнозойской геосинклиналей; они соединили эти древние ядра в одно целое.

В современную эпоху, по-видимому, происходит поддвигание Индийской платформы под складчатые сооружения Гималаев, а также перемещение по поверхностям глубинных зон скалывания островных дуг в сторону Тихого океана. Это служит причиной крупных нарушений земной коры и вызывает многочисленные и сильные землетрясения – прежде всего в тихоокеанской части материка.

Благодаря гигантским размерам Азии её внутренние р-ны удалены от океанов на 2–2,5 тыс. км. Ср. выс. поверхности 950 м, наибольшая 8848 м (г. Джомолунгма, или Эверест, – высшая точка Земли). Вместе с тем в Азии находятся глубочайшие впадины, как занятые озёрами (оз. Байкал с глуб. до 1620 м, Мёртвое море с уровнем на 405 м ниже у. м.), так и открытые (Турфанская впадина, лежащая на 154 м ниже у. м.). Вблизи берегов Азии находятся глубокие впадины Мирового океана (напр., Курило-Камчатская, Филиппинская) и гирлянды островных дуг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: