Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Название:Энциклопедия «География» (с иллюстрациями)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РОСМЭН-ПРЕСС

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-353-02443-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Горкин - Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) краткое содержание

Энциклопедия «География» (с иллюстрациями) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Река Волга

ВÓЛГО-БАЛТИ́ЙСКИЙ ВÓДНЫЙ ПУТЬ(бывшая Мариинская водная система), соединяет Волгу с Балтийским морем, а через Беломорско-Балтийский канал – с Белым морем. Проходит от Рыбинского вдхр. на Волге, по р. Шексне к Белому оз., далее через водораздел к р. Вытегре, затем по Онежскому оз., р. Свирь в Ладожское оз. и по Неве в Балтийское море. Дл. 859 км, глуб. не менее 4 м. Замысел создания водного пути уходит во времена Петра I. Сооружение завершено в нач. 19 в. Часть денег выделила императрица Мария. Это послужило поводом назвать систему Мариинской. Она считалась главным «хлебным путём», баржи с зерном шли непрерывным потоком с Волги к Санкт-Петербургу. Помимо хлеба, перевозилось большое количество леса, нефти, соли и др. грузов. Система продолжала строиться и улучшаться в течение всего периода её существования. По современным понятиям она была далеко не совершенна, но по тому времени считалась первоклассным гидротехническим сооружением. Не случайно на Всемирной выставке в Париже в 1913 г. Мариинская система была удостоена Большой золотой медали как выдающееся достижение русской инженерной мысли. Коренная реконструкция системы закончена в 1964 г. Шлюзованный Волго-Балтийский канал заменил ранее действующую на этом участке водного пути Мариинскую систему. Вместо 38 устаревших шлюзов построено 7 современных. Теперь корабли покрывают путь между Череповцом и Санкт-Петербургом не за 18, как раньше, а за двое с половиной суток. Поток грузов увеличился в 7–8 раз. Теперь большим грузовым, пассажирским и туристско-экскурсионным теплоходам открыт прямой путь к Балтийскому и Белому морям.

ВОЛГОГРÁДСКОЕ ВОДОХРАНИ́ЛИЩЕ, на Волге (Волгоградская и Саратовская обл.). Образовано плотиной Волжской ГЭС (подпор уровня воды у плотины 27 м), находящейся в 10 км выше г. Волгоград. Заполнено в 1958–61 гг. Пл. 3117 км², объём 31,5 км³, в т. ч. полезный 8,3 км³. Дл. 540 км. Шир. водохранилища на верхнем участке лишь немного больше той, которую Волга до зарегулирования имела во время половодья. Ниже наибольшая шир. достигает 17 км. На побережье имеется только один большой залив, который по затопленной долине р. Еруслан вдаётся на В. в Заволжские степи. Бо́льшая часть расположена в степной зоне. Осуществляет сезонное регулирование стока; колебания уровня до 3 м. Используется для выработки электроэнергии (в ср. 11, 1 млрд. кВт·ч), водоснабжения, орошения, судоходства и рыбного хозяйства. В плотине Волжской ГЭС эксплуатируется один из крупнейших рыбоподъёмников страны. Порты: Саратов, Камышин.

Обрывистый берег Волгоградского водохранилища

ВОЛГОГРÁДСКОЕ МЕСТОРОЖДÉНИЕ магния, находится в соляном бассейне Прикаспийской синеклизы (Россия). В соляных толщах нижнепермской системы на глуб. 1000–1800 м выявлено 4 пласта бишофита (MgCl₂·6H₂O) мощностью 10–40 м, иногда до 100–200 м, протяжённостью до 400 км. Запасы бишофита – более 200 млрд. т. Возможна разработка методом подземного выщелачивания.

ВÓЛГО-ДОНСКÓЙ КАНÁЛим. В.И. Ленина, соединяет р. Волга у г. Волгоград и р. Дон у г. Калач-на-Дону. Дл. 101 км, из них 45 км приходятся на реки и водохранилища. По берегам степные ландшафты. Начинается в Сарептском затоне (южнее Волгограда), идёт по долине р. Сарпа вдоль подножия Ергеней, по Волго-Донскому водоразделу, по долине р. Червлёная, вдхр. Варваровское, Береславское, Карповское, выходит в р. Дон на Цимлянском вдхр. На канале св. 50 инженерных сооружений, в т. ч. 13 шлюзов, 3 насосные станции, 13 плотин и дамб. Открыт в 1952 г. Через канал проходит регулярный туристский маршрут по воде: Москва – Ростов-на-Дону.

Волго-Донской канал

ВОЛГО-УРÁЛЬСКАЯ НЕФТЕГАЗОНÓСНАЯ ПРОВИ́НЦИЯ, расположена в пределах Пермской, Свердловской, Кировской, Ульяновской, Пензенской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Волгоградской обл., Татарии, Башкирии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии, Чувашии. Пл. св. 670 тыс. км². Приурочена к вост. части Восточно-Европейской платформы и Предуральскому прогибу. Первое месторождение было открыто в 1929 г. Продуктивны отложения девона, карбона и перми.

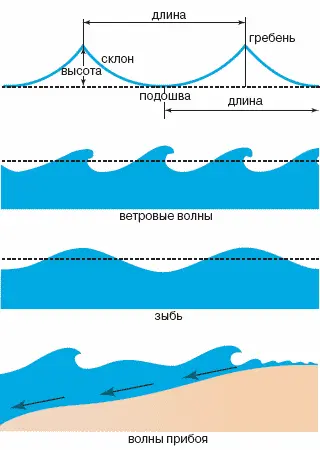

ВÓЛНЫ морские, периодические колебания поверхности моря или океана, обусловленные возвратно-колебательными или круговыми движениями воды. В зависимости от причин, вызывающих движение, различаются волны ветровые, приливные ( приливы и отливы ), барические (сейши) и сейсмические ( цунами ). Волны характеризуются высотой, равной расстоянию по вертикали между гребнем и подошвой волны, длиной – расстоянием по горизонтали между двумя смежными гребнями, скоростью распространенияи периодом. У ветровых волн он длится ок. 30 с, у барических и сейсмических – от нескольких минут до нескольких часов, у приливных измеряется часами.

Волны прибоя на Чёрном море

В водоёмах наиболее распространены ветровыеволны. Они образуются и развиваются благодаря энергии ветра, передаваемой воде за счёт трения и путём давления воздушного потока на склоны гребней волн. Они всегда существуют в открытом океане и могут иметь самые разнообразные размеры, достигая дл. до 400 м, выс. 12–13 м и скорости распространения 14–15 м/с. Макс. зарегистрированная выс. ветровых волн составляет 25–26 м, возможно существование и более высоких волн. В начальной стадии развития ветровые волны бегут параллельными рядами, которые затем распадаются на обособленные гребни. На глубоководье размеры и характер волн определяются скоростью ветра, продолжительностью его действия и расстоянием от подветренного пространства; малые глубины ограничивают рост волн. Если ветер, вызвавший волнение, стихает, то ветровые волны превращаются в т. н. зыбь. Она часто наблюдается одновременно с ветровыми волнами, при этом не всегда совпадая с ними по направлению и высоте.

Элементы волны и типы волн

В зоне прибоя наблюдаются т. н. прибойные биения – периодические подъёмы уровня воды при подходе группы высоких волн. Выс. подъёма может составлять от 10 см до 2 м, редко до 2,5 м. Сейши обычно наблюдаются в ограниченных водоёмах (морях, заливах, проливах, озёрах) и представляют собой стоячие волны, вызванные чаще всего быстрым изменением атм. давления, реже иными причинами (резкое поступление паводковых вод, сильные дожди и проч.). Однажды вызванная деформация уровня воды приводит к постепенно затухающим колебаниям в ней. При этом в некоторых точках уровень воды остаётся постоянным – это т. н. узлы стоячей волны. Выс. таких волн незначительна – обычно несколько десятков сантиметров, редко до 1–2 м.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: